鉄道唱歌 奥州・磐城編の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!

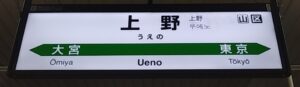

上野や東北本線の歴史などを、やさしく解説してゆきます!

↓まずは原文から!

今ぞ上野を出でゝゆく

ゆくへは何く陸奧の

青森までも 一飛に

さらに詠みやすく!

今ぞ上野を 出でてゆく

ゆくえは何く 陸奧の

青森までも 一飛に

さあ、歌ってみよう!

♪いーまぞうえのを いでてゆくー

♪ゆくえはいーづく みちのくのー

♪あおもりまでもー ひととびにー

上野駅→王子駅→赤羽駅→(荒川)→浦和駅→大宮駅→蓮田駅→久喜駅→栗橋駅→(利根川)→古河駅→間々田駅→小山駅→小金井駅→石橋駅→雀宮駅→宇都宮駅

※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記

鉄道唱歌 奥州・磐城編とは?基本から学ぼう

鉄道唱歌 奥州・磐城編は、東北への旅!

さて、鉄道唱歌 奥州・磐城編とは、鉄道唱歌の作詞者としてお馴染みの大和田建樹さん(1857年生・1910年没、愛媛県宇和島市出身)が、明治時代の1900年に作詞された曲です。

作曲は、現代の我々の鉄道唱歌のイメージで定着している多梅稚さんのバージョンが一般的です。

鉄道唱歌 奥州・磐城編は、大きく分けて「行き」と「帰り」がある

鉄道唱歌 奥州・磐城編は、大きく分けて

- 東京→青森の「行き」

- 青森→東京の「帰り」

で構成されます。

そして経由するルートがそれぞれ異なり、

- 行きは、東北本線(+第三セクター線)がメイン

- 帰りは、海側の常磐線がメイン

となります。

鉄道唱歌 奥州・磐城編のルートを簡単に解説

「行き」の行程の大まかな流れ

鉄道唱歌 奥州・磐城編における行きのストーリーとしては、概ね以下のようになります。

東京都のルート

上野駅を出発し、

- 王子駅

- 赤羽駅

を経て荒川を渡ったあと、埼玉県に入ります。

荒川(東京都・埼玉県)

埼玉県のルート

その後、

- 浦和駅

- 大宮駅

と進むと、中山道と分かれて、

- 蓮田駅

- 久喜駅

- 栗橋駅

と埼玉県の北部を進んで、日本一の流域面積を誇る利根川を渡ります。

利根川(埼玉県・茨城県)

茨城県→栃木県のルート

利根川を渡ると、一旦古河駅で茨城県に入り、すぐに栃木県に入ります。

間々田駅を過ぎると、現在の水戸線・両毛線の分岐点である小山駅に着きます。

小山駅をさらに北へ行くと、

- 石橋駅

- 雀宮駅

を過ぎ、栃木県の県庁所在地の駅である宇都宮駅へ着きます。

宇都宮駅は日光線との分岐点でもあり、日光への観光のため寄り道となります。

日光・中禅寺湖(栃木県日光市)

日光を観光した後は、再び宇都宮に戻り、

- 西那須野駅

- 那須塩原駅

- 黒磯駅

- 黒田原駅

と、栃木県の北部をどんどん進んでいきます。

福島県のルート

やがて県境を越えて福島県に入ると、かつて東北地方(陸奥:みちのく)の入り口でもあった「白河の関」のあった白河市に入ります。

ここからは、いよいよ東北地方です。

冬ではこの辺りから、地面に雪が積もり始めてきます。

白河小峰城(福島県白河市)

白河駅を過ぎると、

- 泉崎駅

- 矢吹駅

- 須賀川駅

と進み、福島県の中でも大きな都会である郡山市に着きます。

郡山駅は、

- 猪苗代

- 会津

方面への分岐点でもあります。

会津富士・磐梯山(福島県)

郡山駅を進むと、

- 日和田駅

- 本宮駅

- 二本松駅

- 安達駅

- 松川駅

と北上し、やがて県庁所在地の駅である福島駅に着きます。

福島市は「高原列車はゆく」の作曲者として知られる古関裕而の出身地として知られます。

福島駅を出ると、伊達駅を過ぎて宮城県との県境に入っていきます。

越河駅を過ぎると、陸前の国・宮城県に入ります。

宮城県のルート

宮城県に入ると、白石駅を過ぎ、

- 白石川

- 阿武隈川

の近くを通ります。

白石川(宮城県)

また、線路も岩沼駅で常磐線と合流し、やがて東北地方最大の都市・仙台市に到着します。

仙台観光の後は、

- 岩切駅

- 塩釜駅

と松島方面へ進み、松島観光。

松島の海(宮城県宮城郡松島町)

松島を観光した後は、

- 鹿島台駅

- 小牛田駅

- 新田駅

- 石越駅

と進みます。

ここで岩手県との県境を越えます。

岩手県のルート

岩手県に入ると、花泉駅を過ぎ、一ノ関駅に着きます。

そして、中尊寺金色堂のある平泉を過ぎます。

いくつもの駅を過ぎて北上してゆき、やがて岩手県の県庁所在地である盛岡市に到着します。

盛岡市街地を流れる北上川と、岩手山(岩手県盛岡市)

盛岡駅からは現在では第3セクター線のIGRいわて銀河鉄道線に乗り換えて出発します。

岩手山を窓の左にして、

- 好摩駅

- 岩手川口駅

- いわて沼宮内駅

と過ぎていきます。

この近辺は、現在では石川啄木の出身地としても知られる地域です。

さらに、

- 奥中山高原駅

- 小鳥谷駅

- 一戸駅

と、岩手県の北部をどんどん北上して青森県との県境に近づきます。

青森県のルート

青森県に入ると、県境すぐの目時駅より第3セクター線の青い森鉄道線の区間となり、

- 八戸駅(当時は尻内駅)

- 三沢駅(当時は古間木駅)

と続き、今回の旅ではようやく海側に近いエリアに入ります。

ここまでくるとかなり本州最北に近いエリアに入ります。

八戸の海(青森県八戸市)

野辺地駅からは西へ線路の向きを変えます。

夏泊半島なつどまりはんとうを過ぎ浅虫温泉のエリアをさらに過ぎると、青森県の県庁所在地である青森市の市街地に入ります。

やがて、

- 野内駅

- かつて浦町駅(現在は廃止)のあった地域

を過ぎます。

やがて、奥羽本線との合流デルタ線路を右に曲がって、ようやくかつて青森駅に到着します。

昔は20日もかかった青森への移動が、鉄道のおかげで現在ではわずか1日もあれば来れるようになりました。

青森からはもはや函館にも近く、また弘前に寄って遊ぶ選択肢もアリです。

弘前を観光した後は、帰りの道中になります。

津軽富士・岩木山(青森県)

「帰り」の行程の大まかな流れ

鉄道唱歌 奥州・磐城編における帰りの行程は、これまで通ってきた東北本線ではなく、常磐線による海側のルートになります。

いわゆる、福島県における「浜通り」という区間です。

宮城県のルート

仙台のやや南にある街である宮城県岩沼市にある岩沼駅から、常磐線を経由して東の海岸(太平洋)沿いを進みます。

常磐線は、鉄道唱歌の当時は磐城線といいました。

福島県のルート

岩沼駅を出て常磐線を南下すると、

- 相馬駅

- 南相馬市の原ノ町駅

- 浪江駅

- 双葉駅(当時は長塚駅)

- 富岡駅

- 木戸駅

- 広野駅

のように、福島県の太平洋側沿いを進みます。

この辺りは、2011年の東日本大震災で甚大な被害を受け、長らく帰宅困難地域に指定され、また常磐線も長らく不通だった区間でもあります。

さらに海沿いを南下し、久ノ浜駅を過ぎると、

- いわき駅(当時は平駅)

- 内郷駅(当時は綴駅)

- 湯本駅

- 泉駅

と過ぎます。

そして、かつて白河の関と同じくみちのくへの入り口であり、現在では福島県と茨城県の県境でもある「勿来の関」にさしかかります。

ここまでで東北地方は終了となり、再び関東地方となります。

茨城県のルート

茨城県に入ると、

- 大津港駅(当時は関本駅)

- 磯原駅

- 高萩駅

と茨城県の太平洋側沿いを進み、日立駅(当時は助川駅)に着きます。

日立駅を過ぎると、

- 常陸多賀城駅(当時は下孫駅)

を過ぎ、茨城県の県庁所在地の駅である水戸駅に着きます。

水戸駅から先は、

- 友部駅

- 土浦駅

と南下してゆき、筑波山を右にしつつ、千葉県に近づいてゆきます。

千葉県→東京都のルート

千葉県に入ると、松戸駅と南下し、徐々に東京方面へ戻っていきます。

やがて千住大橋を右にみて、山手線の終着駅である、

- 田端駅

まで着きます。

いよいよ東京へ帰ってきた、という実感が湧きます。

そして最後はめでたく上野駅に帰ってきます。

昔は遠くて行きにくかった青森まで行って帰ってくることができた喜びと、鉄道の開通に感謝して、ストーリーは終わります。

鉄道唱歌 奥州・磐城編を理解するための、様々な豆知識

ここからは、鉄道唱歌 奥州・磐城編を楽しむための、さらなるちょっとした豆知識や歴史などについて学んでゆきましょう。

昔(江戸時代)は、徒歩で約20日かけて、青森まで行っていた!

その昔、東京(江戸)から青森まで行くことは、それ自体がとても大変なことでした。

江戸時代までの奥州街道 人々は徒歩・馬で旅をしていた!

まだ鉄道が開通していなかった明治時代より以前は、いわゆる「奥州街道」などの道路を約20日ほどかけて、歩いて(金がある人は馬車で)向かっていたのでした。

旅人たちにとっての毎日の泊まる場所は、所々にある「宿場町」と呼ばれる施設であり、これを毎日伝って歩くわけです。

常に遭難のリスクがあった、昔の旅

また、時には険しい山道や峠道を超え、電灯やスマホやGPSもない時代ですから、真っ暗な山道で遭難の危機もあったでしょう。

また、時には山賊や追い剥ぎに襲われる危険もあったでしょう。

さらには、天候にも左右されやすく、当時は軍事上の理由で、幕府から橋をかけることが認められない川もありました。

そのため、大雨のときは川を越えるのを諦め、何日もそこに留まって待つことを余儀なくされたかもしれません。

そもそも昔は東京(江戸)から青森へ行くこと自体が大変だった

さらに、鉄道も高速バスも飛行機もない時代は、東京(江戸)から青森までの移動は、それだけで大変なことだったのでした。

また、そこまでして行こうとする人自体が、今と比べたら圧倒的少数だったことでしょう。

逆にいえば、東北地方の果てである青森まで行くことは、それ自体が当時の人々にとって「憧れ」であり、「夢」であったわけです。

そしてその夢は、明治時代に鉄道が開かれてから、大きくそのハードルが下がるのでした。

鉄道唱歌 奥州・磐城編のスタート地点・上野駅

明治時代の東北方面への出発点となった、上野駅

上野駅(東京都台東区)は、1880年代に当時の「日本鉄道」という民間の会社によって造られた駅です。

当時は、紛れもなく東北地方へ向かう列車の始発駅でした。

日本鉄道については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

こうして、1870年代以降、我が国で鉄道が次々に開かれると、

- 当時の人々にとっては素早く移動できる斬新な移動手段だった鉄道を、

- 民間の会社や地元のお金持ちの人々がお金を出し合って、

- 全国各地に、次々に鉄道を建設していく

というブームが起こったのでした。

やがて「鉄道国有化」へ

やがて、明治時代中期以降は、日本を欧米諸国に負けない強い国にするため、鉄道は軍事力強化や軍事産業の物資を運ぶために、国家にとって重要なものとなりました。

そのため、これら民間の鉄道は国によって買収され、国の管理下に置かれることになりました(鉄道国有化、1906年)。

その後、国鉄時代を経て、現在のJRに至るわけです。

つまり、現在はJRの路線であっても、元々は民間の人々が明治時代に建設した路線も多いということですね。

上野駅(東京都台東区)

上野駅が当時の始発駅だった理由 明治時代、山手線はまだ環状ではなかった

当時は現在のように、上野駅~新橋駅間は、まだ開通していませんでした。

理由としては、密集した都市部に線路を通すのがなかなか難しかったことや、また機関車が発する煙を都市部の人々が嫌ったこと、などが挙げられます。

煙を嫌う人々に反対され、仕方なく山側(現在の渋谷・原宿・池袋のあたり。東京・新橋・品川などの「海側」との対比)に建設された路線が、現在の山手線です。

つまり、上野駅から品川駅まで行くには、まず赤羽駅まで北上して行き、

- 赤羽駅→池袋駅→新宿駅→渋谷駅→品川駅

というルート(現在の山手線左側)を通っていました。

当時の山手線は、アルファベットの「C」の文字のような経路だったわけです。

現在の山手線のように、「O」の文字になり上野駅~新橋駅間が結ばれたのは、1925年のことです。

鉄道開業から実に50年後のことで鉄道の歴史としては比較的新しい区間ということになります。

そして当時は、

- 北方面(東北地方方面)への出発駅は上野駅

- 南方面(東海道方面)への出発駅は新橋駅

- 西方面(新宿方面)への出発駅は万世橋駅

- 東方面(千葉方面)への出発駅は両国駅

が、それぞれ起点となっていました。

なお万世橋駅は、現在の秋葉原の万世橋という橋あたりにあった駅でした。

しかし、近隣に神田駅や秋葉原駅が出来たことで需要が激減してしまい、1940年代に廃止されました。

かつての(今も)北の玄関口・上野駅

現在は御茶ノ水駅~両国駅間も総武本線で結ばれ(1932年)、また上述のように上野駅~新橋駅間も結ばれています。

そのため、今ではとても便利になったものです。

上野駅は、

- 東北地方への出発駅として、また逆に

- 東北地方から東京へ来た人の玄関口として、

今でも歴史的に、重要な価値があります。

東北出身の人々にとっても、上野駅は東京への玄関口だった

その昔、1960年代の高度経済成長期において、東京は深刻な人手不足に陥っていました。

また、東北地方では義務教育を終えた若い人達の人口が多く、こうした人々が遠く青森から、列車に乗って東京へ就職するために、また夢を掴むためにやってきました。

これを「集団就職」といい、集団就職するために上京する彼らを乗せた列車を「就職列車」といいます。

そして、彼らは後に高度経済成長期を支え、我が国の経済の発展に大きく貢献したことから「金の卵」と呼ばれています。

上野駅のホームを流れる発車メロディー「あゝ上野駅」

青森県出身の歌手である伊沢八郎さんが1964年に発表した曲

- 「あゝ上野駅」

では、そうした集団就職で青森から東京へやってきた若者たちの夢が歌われています。

現在の上野駅13番ホームでも「あゝ上野駅」が、発車メロディーとして流れています。

上野駅ホームにある、石川啄木の歌碑

そして、上野駅のホームには石川啄木の歌碑があり、そこにはこう記されています。

停車場の 人ごみの中に

そを 聴きにいく

上野駅・石川啄木の歌碑(東京都台東区)

石川啄木(1886年~1912年)は現在の岩手県盛岡市にある渋民駅がある辺りの出身の詩人です。

代表作に「一握の砂」などがあります。

啄木も上京する際に、岩手県から列車に乗って上野駅までやってきたことでしょう。

歌碑の意味は、

同郷(東北地方)出身者のしゃべる言葉の訛りが、

ふるさとを思い出させて懐かしい

ということでしょう。

「そ」というのは、東北地方の方言で「それ」という意味になるでしょう。

多くの人の旅のふるさと・上野駅

このように、上野駅は多くの東北地方出身者である人々から、

- 「ふるさとの駅」

- 「ここから夢が始まった駅」

として認識されていることでしょう。

鉄道唱歌 奥州・磐城編も、東北地方へ向かう旅の始発点として、上野駅を出発する期待と喜びを持ち合わせており、それが伝わってきます。

いざ鉄道唱歌 奥州・磐城編の旅へ

「北海道&東日本パス」を手に、東北地方への旅へ

あなたも、

- 「北海道&東日本パス」(7日間

11,330円(※)、一部例外を除き普通列車のみ乗り放題)

を手に取り、東北地方への旅に出かけましょう。

このフリーパスは、

- 1日あたりの交通費が、約1,600円台と割安である

- 現在ではJRと経営が分離された第三セクター路線である、「IGRいわて銀河鉄道」や「青い森鉄道」にも乗車することが可能

という特徴があります。

なお、「IGRいわて銀河鉄道」や「青い森鉄道」は、青春18きっぷでは乗車不可の区間となります。

そのため、鉄道唱歌のルートとは別の奥羽本線を経由して、青森へ向かうことになります。

「北海道&東日本パス」を利用するメリット

もちろん「青春18きっぷ」でも同等の旅はできます。

しかし、7日間続けて東北地方や北海道の旅をするという条件であれば、北海道&東日本パスの方が1日辺りの交通費が安くなるため便利です。

「北海道&東日本パス」の「青春18きっぷ」と比較したメリットは以下です。

- 1日あたり約1,600円と安い

- 第三セクター区間である「IGRいわて銀河鉄道線」や「青い森鉄道線」にも乗れる

- 追加で4,000円の特急料金を払えば、北海道新幹線にも乗れる(※ただし、新青森駅~新函館北斗駅間における発着限定なので注意)。

- 自動改札機を通せる。

有人改札に並んで駅員にきっぷを見せる必要なし。→2024年冬より、青春18きっぷでも自動改札機を通せるようになりましたので、関係なくなりました。

一方、「北海道&東日本パス」のデメリットは以下

また逆に、「北海道&東日本パス」のデメリットは、以下のようになります。

- 7日間連続して使用する必要がある。

青春18きっぷのように、任意の日のみの使用は不可。

→2024年冬より青春18きっぷも5日間連続ルールとなったため、あまり関係なくなりました。 原則として一人のみ。。

青春18きっぷのように複数人で使用することは不可

→2024年冬より、青春18きっぷも複数人使用は不可となりました。- 西日本エリア(例えばJR東海、JR西日本、JR四国、JR九州など)では使えない。

共通のデメリット

・一部例外を除き、特急列車や新幹線は原則利用不可。

2024年冬に青春18きっぷのルールが大幅変更されたため、両者の差が少し無くなったりもしました。

しかし、それでも「北海道&東日本パス」のメリットは多く、便利であることには変わりません。

上野駅を出発して、いざ東北地方の旅へ

ここから、上野→青森の、東北地方の長い旅が始まります。

上野駅を出ると次は、王子駅に止まります!

コメント