鉄道唱歌 奥州・磐城編の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!

荒川の地理・歴史などを、やさしく解説してゆきます!

↓まずは原文から!

名も荒川の鐵の橋

その水上は秩父より

いでゝ墨田の川となる

さらに読みやすく!

名も荒川の 鉄の橋

その水上は 秩父より

いでて墨田の 川となる

さあ、歌ってみよう!

♪なもあらかわのー てつのはしー

♪そのみずかーみは ちちぶよりー

♪いーでてすみだの かわとなるー

上野駅→王子駅→赤羽駅→(荒川)→浦和駅→大宮駅→蓮田駅→久喜駅→栗橋駅→(利根川)→古河駅→間々田駅→小山駅→小金井駅→石橋駅→雀宮駅→宇都宮駅

※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記

赤羽→荒川

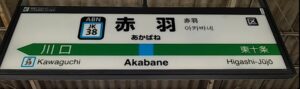

東京都北区・赤羽駅に到着

王子駅を過ぎてさらに北上すると、

- 赤羽駅(東京都北区)

に到着します。

赤羽駅(東京都北区)

かつて品川方面への分岐駅だった、赤羽駅

赤羽駅(東京都北区)は、かつて鉄道唱歌ができた明治時代の1900年頃前後には、品川方面への乗り換え駅でした。

というのも、当時は上野駅~新橋駅の間の線路がまだ出来ていなかったからです。

理由は、

- 既に市街地が形成されていて、線路が確保しにくかったこと

- 汽車の吐き出す煙が、市街地に敬遠された

など、様々にあるでしょう。(諸説あり)

つまり、当時の路線は現在の山手線とは違い、「C」の字の形だったわけです。

なお、上野駅~新橋駅間が繋がって現在のように「O」の字になったのは、1925年のことです。

「赤羽」の地名の由来 アイヌ語由来とも!?

「赤羽」の地名の由来は、関東ローム層の堆積物でできた赤い埴輪に由来していると言われます(諸説あり)。

アイヌ語由来という説もあります。

なお、「関東ローム層」とは、大昔に関東地方で火山が噴火しまくって溜まりまくった堆積物が積み重なり続けて出来た土地です。

つまり富士山・箱根山・赤城山といった、関東地方の周辺にある火山が過去に噴火しまくって、その堆積物でできた土地が、関東ローム層というわけです。

赤羽を過ぎて、荒川の橋を渡る 埼玉県へ

赤羽駅を過ぎて北上すると、東京都と埼玉県の県境である荒川の橋を渡って、埼玉県に入ります。

荒川を渡る。写真奥が、秩父側(東京都、埼玉県)

「荒れ狂う川」こと荒川

荒川は、その名の通り「荒れ狂う川」という意味で付けられ、古くは江戸時代から川の増水や氾濫で人々を悩ませてきました。

荒川に限らず、日本全国の川は、人々の暮らしに様々なメリットやデメリットをもたらしてきました。

川をうまく利用するメリット

みなみに、川をうまく利用するメリットには、以下のようなものがあります。

- 人々の飲み水になる

- 人々の生活用水(洗濯、お風呂など)

- 農業に必要な水になる(灌漑)

- 舟の通り道になる(水運)

- 舟に大量の荷物を載せて運べる

川をうまく管理しないデメリット

- 氾濫を起こすと、人々の安全を脅かす

川は、うまく使えば人々の生活の糧になります。

これを「利水」といいます。

しかし、川は水が溢れないようちゃんと管理しないと大変なことになります。これを「治水」といいます。

1910年「明治43年の荒川大洪水」

明治時代当時、かつての江戸が「東京」に改められ、東京は日本の首都として著しく発展してきました。

そうなると、必然的に人口も増えてきます。

すなわちち、人口が増えると所狭しと、家屋の数が増えてきます。

そうなると、もし河川が氾濫すると、近くに住んでいる人達は甚大な被害を被るというリスクが高くなってきます。

それが現実化してしまったのが、1910年(明治43年)に起きた、「明治43年の荒川大洪水」でした。

この大洪水では、荒川周辺の街は甚大な被害に遭ったと言われており、街はみな水没してしまうなど大惨事となり多くの犠牲者が出ました。

すなわち、二度とこのような大惨事は起こしてはならないため、荒川では何度も何度も人々の努力によって改良を加えられ、川が氾濫しないように治水事業が進められてきました。

その結果、現代のような氾濫の起きにくい荒川ができあがったわけです。

したがって、現在の我々の安全は、過去の人々の犠牲と努力のもとに成り立っているわけですね。

洪水の教訓から出来た「荒川放水路」

こうしたできた赤羽以南の荒川の大きな下流部を、「荒川放水路」といいます。

なお、放水路とは、洪水が起きたときに水が溢れるのを防ぐために、水を逃がす目的で人工的に作った川のことです。

荒川放水路が、正式に「荒川」に 元の荒川は「隅田川」

この荒川放水路は、1965年に荒川の本流に正式に改められました。

すなわち、放水路の方が「荒川」に変更されたわけです。

それと同時に、後述する岩淵水門以南の元々あった旧荒川の部分は、「隅田川」という呼称に正式に改められました。

赤羽の近くに「岩淵」という地名があり、ここに「岩淵水門」と呼ばれる水門があります。

現在では、この岩淵水門を起点として、隅田川が流れるという扱いになっています。

すなわち、隅田川は荒川が岩淵水門から分岐した川の、下流部分であるといえます。

前述した通り、1965年に荒川放水路が正式に荒川の本流に改められた際に、元々の流れであった旧荒川のうち、岩淵水門以南の流れは「隅田川」に改められたということになります。

埼玉の南西・秩父地方から流れ出る隅田川

また、歌詞に出てくる「秩父」とは、

- 埼玉県の南西部

- 東京都の北西部

- 山梨県の北東部

にそれぞれかかる、いわゆる「秩父連峰」という約2,000m級の高い山々のことです。

すなわち、「秩父山」という単独の山があるわけではなく、複数の2,000m級の山々で構成される「連峰」となります。

東京都最高峰の「雲取山(標高2,017m)」も、秩父連峰の1つに含まれます。

歌詞にある通り、荒川はこの秩父の山奥から流れ出てくる川です。

秩父地方における荒川(秩父鉄道の車窓より)(埼玉県)

埼玉県熊谷市の熊谷駅から出ている「秩父鉄道」に乗れば、自然豊かな荒川を眺めることができます。

秩父鉄道の旅については、以下の記事でもわかりやすく解説していますので、ご覧ください。

荒川の橋を渡ると、次は埼玉県に入ります。

荒川の鉄の橋(写真奥は秩父側)

次回は、浦和・大宮へ

荒川を渡り埼玉県に入ると、次は浦和駅に止まります!

コメント