鉄道唱歌 奥州・磐城編の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!

福島の信夫文知摺石・米沢の歴史などを、やさしく解説してゆきます!

↓まずは原文から!

石の名所も程近ちかく

米澤ゆきの鐵道は

此町よりぞ分かれたる

さらに読みやすく!

石の名所も 程近ちかく

米沢ゆきの 鉄道は

此町よりぞ 分かれたる

さあ、歌ってみよう!

♪いしのめいしょも ほどちかくー

♪よねざわゆーきの てつどうはー

♪このまちよりぞー わかれたるー

宇都宮駅→西那須野駅→那須塩原駅→黒磯駅→黒田原駅→新白河駅→白河駅→泉崎駅→矢吹駅→須賀川駅→郡山駅→日和田駅→本宮駅→二本松駅→安達駅→松川駅→福島駅

※鉄道唱歌に関係ある主要駅のみ抜粋

福島の名所

「石の名所」信夫文知摺石(しのぶもちずりいし)

歌詞に「石の名所」とありますが、この石は何かというと、「信夫文知摺石」のことをいいます。

信夫文知摺石は、福島市・福島駅の東へ5kmほどいった場所にある、文知摺観音というお寺の境内にある、大きな石のことです。

なお、信夫とは福島市のこの地域の地名であり、福島駅の北1kmのところにある

- 信夫山(標高275m)

にその名前があります。

「染め物(摺り衣)」のための石

さて、この大きな石、何に使われてきたのでしょうか。

それは、着物などの布に色をつける、

- 「染め物(摺り衣)」

です。

昔は服や着物に色を塗って模様をつけるとき、「染色」という技法を用いていました。

つまり、布や衣をこの石につけて、その時に表れる模様によって色の染めものをしていたわけです。

こうした染色方法によって色や模様をつけられた衣を、「摺り衣」といいます。

かつての観光名所となった、信夫文知摺石

また、この石の価値は染色や摺り衣だけではありません。

鎌倉時代あたりから、多くの旅人や歌人が福島(みちのく)にある、この石を求めてやってきました。

さらに、多くの歌や詩にこの

- 「しのぶもちずり石」

というフレーズは使われてきました(というか、鉄道唱歌のこの歌詞にも使われていますね)。

枕詞となってきた名所

こうした、歌や詩に頻繁に使われる観光名所などの名物を、「枕詞」といいます。

色んな歌や詞にたくさん登場するので、多くの人々がそれらを通じて「しのぶもちずり石」を知り、さらに多くの旅人や詩人がやってくることになります。

あの松尾芭蕉や正岡子規などもそれに当てはまります。

これを現代に例えると?

現代でいうと、

- 様々な鉄道系YouTuberが秘境駅や観光地を紹介して、

- そのファンや視聴者たちがそこへやってきて有名になり、

- さらに彼らがSNSなどで情報発信して、

- さらにその秘境駅や観光地などが有名になる、

といったイメージです。

福島→米沢への寄り道

奥羽本線との分岐駅でもある、福島駅(福島市)

さて、福島駅は、奥羽本線との分岐点でもあり、また現在は山形新幹線との分岐点でもあります。

奥羽本線は、福島駅を西へ出発し、

へ至る長大な鉄道路線です。

群馬県・長野県「碓氷峠」、広島県「瀬野八」に匹敵する、「板谷峠」

奥羽本線は、福島駅を出発すると、碓氷峠や、瀬野八に匹敵する

- 「板谷峠」

という難所を超えます。

中山道の難所・碓氷峠

なお、碓氷峠とは群馬県と長野県の県境をなす峠であり、江戸時代の中山道の時代から、多くの旅人たちを苦しめてきた難所です。

鉄道が開かれてからも、勾配が非常にきつく、当時画期的な技術だった「アプト式」という、線路の真ん中に歯車を付けて登る方式を用いていました。

詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

また、

- トンネルを26も掘ったり、

- 「めがね橋(碓井第三橋梁)」のように山と山をつなぐ長大な橋を作ったり

と、当時の人々の物凄い苦労によって鉄道路線(信越本線)が作られました。

詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

広島の難所・瀬野八

また、「瀬野八」とは、広島県の

- 八本松駅(広島県東広島市八本松町)

- 瀬野駅(広島県広島市安芸区瀬野)

にまたがる、険しい峠道のことをいいます。

山陽本線が明治時代当初に開通したときは、なるべく勾配を抑えるために山間部と川に沿うように、カーブの多いルートが取られたわけです。

しかし、瀬野八は例外的に直線的なルートを優先した結果、勾配のきつい難所となってしまいました。

勾配がきついため、

- 何台もの補助機関車をつけて峠を登ってゆき、

- 八本松駅で外していた

という歴史があります。

瀬野八については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

板谷峠を越えた先にある、山形県米沢市

板谷峠を越えると山形県に入り、歌詞にあるように

- 米沢駅(山形県米沢市)

に着きます。

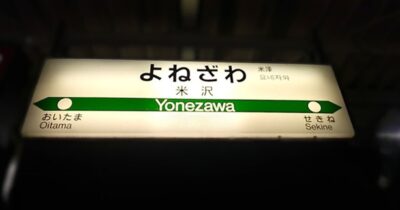

米沢駅(山形県米沢市)

また、現在は「山形新幹線」といって、

- 新幹線で東京から福島を経由し、

- 米沢・山形・新庄まで乗り換えなしで直通できる

ようになっています。

「ミニ新幹線」という形で様々な問題を克服した、山形新幹線

山形新幹線は、東京駅→福島駅までは東北新幹線と線路は共通です。

福島駅からは、在来線の奥羽本線の線路を使って、

と進んでゆきます。

これは、

- フル規格(つまり一般的な新幹線のスペック)での線路を作るのが難しく、

- やむを得ず、在来線の線路と共用する「ミニ新幹線」の規格にするしかなかった

ためです。

線路幅の違いを克服した、山形新幹線

しかし、ここで

- 新幹線の線路幅は、約1.4m

- 在来線の線路幅は、約1.0m

と、幅が違います。

つまり、新幹線の線路は幅が広いのです。

したがって、新幹線はそこままでは福島駅から在来線に直通することができません。

そこで、山形新幹線の開通とともに、

- 在来線の線路幅を、新幹線の約1.4m(これを標準軌といいます)に変更し、

- 在来線の車両も、標準軌に対応できるようにする処置をして、

- 新幹線と在来線の直通(新在直通)ができるようになった

というわけです。

山形新幹線については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

なお、在来線の約1.0mの線路幅を、狭軌といいます。

標準軌と狭軌については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

上杉鷹山公の功績で知られる、山形県米沢市

山形県米沢市は、江戸時代に不振に陥っていた米澤藩を立て直した9代藩主である

- 上杉鷹山

の功績で知られます。

関ヶ原以降、上杉氏は会津から米沢へ

かつて上杉家は、新潟県(越後)時代の上杉謙信の頃には栄華を極めていました。

しかし、関ヶ原の戦いで徳川家康に敵対する西軍についていたため、江戸幕府が開かれた後は、罰として会津から米澤への異動(転封といいます)となりました。

※秀吉の時代には、上杉家は会津に転封していました。

こちらはどちらかというと不名誉な異動ではないようです。

そして、米沢に転封となると、石高(藩の財政や収入みたいなもの)も大きく減らされてしまいました。

しかし、上杉家(米沢藩)はかつての栄光だった頃の暮らしを忘れられず、米沢に来ても相変わらず贅沢な生活を送っていたため、藩の財政は困窮を極めるようになりました。

上杉鷹山公の登場 財政の削減を徹底

これではイカン、と立ち上がったのが、9代藩主である上杉鷹山公でした。

彼は、藩の贅沢な食事をやめさせ、質素倹約に努めました。

また数多くいた女中なども減らしたりして、人件費の削減をしました。

今の政治で言うと「身を切る改革」です。

議員の給料を減らし、また議員の数を減らし、市役所の職員数を減らし、さらには知事や市長みずからの給料も減らす。

これによって自治体の支出を抑える。

これと凄く似ていますね。

しかし、これだけのことをやると、当然ながら様々な人から恨みも買いますし、不満も続出することになります。

そのため、為政者にはそれだけの覚悟が必要となってくるわけです。

すなわち、為政者は「支出を減らす」だけではダメなんですね。

「税収を増やす」努力もしなくてはなりません。

節約だけでなく、収入を増やす努力も

そこで上杉鷹山公は、節約だけでなく、収入も増やす努力もしました。

大規模な田園を開発したりして、米の収入を増やしました。

現在の政治(地方自治)のイメージだと、

- 有力な企業や工場を、自分たちの自治体に誘致して、

- 雇用を増やし、

- そこから住民税や法人税、消費税などによる税収を上げる

というイメージですかね。

農業もどんどん押し進めてゆく

また、本来ならば身分的には武士である家臣たちに、農業もさせました。

なぜなら、この時代には平和な世の中だったため、武術よりも農業を学ばせた方が、後々大きなリターンがあると考えたからでしょう。

藩校の設立と、後進育成

さらに、藩校を設立し、後進育成にも努めました。

しかも、武士や農民など身分に関係なくです。

また、上杉鷹山公自身も農業について積極的に学ぶなど、これまでの常識にまったく縛られない新しい斬新的な試みを次から次へ行いました。

様々な積極的な改革を行い、米沢藩の財政を立て直した、上杉鷹山

上杉鷹山公は、何度も何度も失敗と挑戦を繰り返しながら、困窮していた藩の財政を立ち直らせることに成功しました。

- 藩の人々の給料を減らす

- 武士にも農業を学ばせる

- 身分関係なく、藩校で学ばせる

という、それまでの常識では考えられなかった、ある意味「非常識」なことをやってきたわけですから、当然ながら反発も多かったでしょう。

大きなことを成し遂げる必要なマインド

しかし、大きなことを成し遂げるには、それまでの常識に縛られない、新たな常識を作り出す必要があります。

マコなり社長の言葉に

- 「常識人間は成功しない」

という言葉があります。

それまでは非常識とされてきたことを、次から次へと失敗を繰り替えしながら、または人々に嫌われながら挑戦し、行動していく。

これこそが本当の成功への道です。

上杉鷹山公は、江戸時代にまさにこれを実行してみせた人物といえるでしょう。

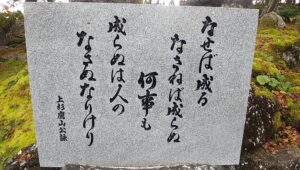

「なせば成る」上杉鷹山公から学ぶ、成功のためにまずは行動することの必要性

そして、上杉鷹山公のあの有名な言葉です。

成らぬは人の なさぬなりけり」

これは、何事も挑戦すれば、必ず達成できるという意味です。

成功への秘訣は、何が何でも「やる」「挑戦する」「行動する」ということ。

今ではどんな成功者やインフルエンサーの方も異口同音に言われている言葉です。

有名な上杉鷹山公の「なせば成る~」のフレーズ。 (山形県米沢市)

周りにプレッシャーを与えないよう、若干「使い方」にも注意

しかし、後半の文章は、残念ながら

という、ちょっとマウントを取るようなニュアンスとなってしまっています。

いわゆる経営者体質の優秀な人は、「なせばなる~」のフレーズを好む傾向にあるようです(あくまで私の予想)

そのため、

- 自分の会社に、「なせばなる~」の書かれたポスターなどを貼りまくる

- 従業員に、自分の価値観を押し付ける

・・・となると、従業員からすると重荷(プレッシャー)に感じてしまい、

- パワハラ

- 洗脳

と言われる可能性があります。

そのため、経営者体質の優秀な方は、このフレーズを使うときには、充分に気をつけなければなりません(^^;)

私(筆者)も、優秀ではありませんが、どちらかというと従業員体質ではなく経営者体質なため、「なせば成る」のフレーズは大好きです。

(^^;)

「何もできないのは、お前がやらなかったからだ、努力が足りないからだ」

というマウントは、言われている側からすれば大きな重圧となり、余計にやる気を削いでしまうかもしれません。

あなたの成功は、あなたの努力の成果である

なので、誰かがうまくいったときに

という褒めてあげるニュアンスが、モチベーションを上げる第一歩かもしれません。

こうした誉め方が、できるようになりたいものですね!

私(筆者)も、まだ色々なことに対して失敗を繰り替えしながらも挑戦中の、道半ばの身です。

「なせば成る」の言葉を信じて、頑張りましょう!!

(もちろん、私も頑張ります!)

福島駅を出発して、伊達・白石・仙台方面へ

次は、福島駅を出発して、伊達市、国見町、そして白石市方面へ向かいます!

コメント