鉄道唱歌 奥州・磐城編の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!

岩沼の地理・歴史などについて、やさしく解説してゆきます!

↓まずは原文から!

春と秋との馬の市

千里の道に鞭うちて

すゝむは誰ぞ國のため

さらに読みやすく!

春と秋との 馬の市

千里の道に 鞭うちて

進むは誰ぞ 国のため

さあ、歌ってみよう!

♪はるとあきとのー うまのいちー

♪せんりのみーちに むちうちてー

♪すすむはたれぞー くにのためー

福島駅→伊達駅(旧・長岡駅)→越河駅→白石駅→岩沼駅→仙台駅→岩切駅→国府多賀城駅→塩釜駅→松島駅→鹿島台駅→小牛田駅→石越駅→花泉駅→一ノ関駅→平泉駅→盛岡駅

※鉄道唱歌に関係ある主要駅のみ抜粋

常磐線との分岐点・岩沼駅に到着

阿武隈川に沿って北上すると、常磐線との合流点でもある、

- 岩沼駅(宮城県岩沼市)

に到着します。

岩沼駅(宮城県岩沼市)

常磐線との分かれ道・岩沼

岩沼駅は、東京都の日暮里駅から遙か続く常磐線の終着駅でもあります。

また「鉄道唱歌 奥州・磐城編」のストーリーは、

- 帰りのルートは、この岩沼駅から分かれ、

- 常磐線(当時は磐城線)の太平洋側を通って、東京方面へ帰る

という流れになります。

歌詞:岩沼と馬市

かつて定期的に開かれていた「馬市」

歌詞にある「馬市」とは、簡単にいうと馬が売買されていた場所です。

これは江戸時代の岩沼において、春と秋の年2回開かれていたようです。

歴史的に、人々の交通・移動に不可欠だった馬

昔は、特に江戸時代までは馬は(身分の高い人にとって)非常に重要な交通手段でした。

しかし、馬は人間が歩くよりも大きな速度で移動できますから、幕府にとっては馬を軍事力に使われてはたまらないものでした。

なので、武士以外の人々はもちろん、武士であってもよほど信頼された人しか、馬を使用することはできませんでした。

逆にいえば、「馬に乗れる」ということは、武士の権威や地位を示す象徴であったという面がありました。

つまり、馬は単なる乗り物・移動手段ではなかったということです。

江戸時代は、軍事上の理由で交通手段は厳しかった

ちなみに江戸時代は、軍事上の理由から交通手段にはかなり厳しかったのでした。

例えば、東海道上では橋を架けることすらできずに、歩いて川を渡らなくてはならない、なんてこともあったようです。

もしくは「渡し舟」といって、代わりに舟で川を渡ったり、などのケースもありました。

馬は人よりも速く移動できますし、力も大きいですから、

- 荷役目的(荷物を引かせて移動する)

- 農耕目的(”すき”などを引かせて移動する)

の役割としても使われてきた歴史があります。

代謝が大きい馬は、交通手段としてはコスパ面で劣っていた

しかし、馬は代謝が大きい(言い換えれば、よく食べる)ため、馬を飼育管理するには、エサとなる牧草のコストが半端なかったようです。

また、それだけエサを食べるということは、糞尿の処理なども問題になってきます。

そのため、明治時代以降に蒸気機関車や電車などが発展してくると、次第に馬は移動手段としては利用されなくなってきたという経緯があります。

今と異なり、限定的に開かれていた「定期市」

馬市は、現代でいうところの「車を販売する店」などに近いかもしれません(違うかな?)

また、「春と秋の2回」開かれるそうですが、現代の我々はコンビニで24時間365日買い物できるのが常識ですから、なぜ年に2回なの?と思うかもしれません。

あくまで私の予想ですが、昔は、

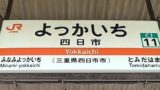

- 「二日市」:2日に一回開かれる店

- 「四日市」:4日に一回開かれる店

- 「五日市」:5日に一回開かれる店

- 「十日市」:10日に一回開かれる店

- 「廿日市」:20日に一回開かれる店

などといった感じで、毎日ではなく何日間に1回のペースで店を開くことが一般的だったのかもしれません。

これを「定期市」といいます。

各地に存在する、定期市に由来する地名

そして三重県四日市市などのように、こういった定期市を由来とした地名が、全国各地に存在します。

四日市市については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

昔と現代の常識の相違

他にも、「朝市」は朝の時間帯に営業していたわけですから、おそらく毎日8時間(+残業)働く現代の我々の常識とは、おそらく時代的に異なっていたのでしょう。

- 「昔当たり前だったことが、今は当たり前じゃない」

- 「昔はありえなかったことが、現代は当たり前になっている」

というのはよくあることなのです。

また、「二日市」「四日市」「五日市」などの定期市で買い物をする人達も、昔は予め営業日が決まっていたため、その前提で「それに合わせて買い物をする」というのが当たり前だったのでしょう。

現代の我々のように

みたいな常識は、昔の人からは信じられないものだったのかもしれませんかもしれませんね。

現代はとても便利になったものです。

「千里の道も一歩から」少しずつ進みだそう

さて、歌詞には

とあります。

これは、まだ現代ほど飛行機・鉄道・自動車などの交通手段が発達していなかった時代に、

- 馬に秘められたパワーが、輸送力・農耕などによって、国に大きな貢献をもたらす

というようなことを言ったものでしょう。

余談:「千里の道も一歩から」

また、余談にはなりますが、

という言葉があります。

これは、どれだけ大きな目標で今は届かなかったとしても、まずは一歩を踏み出すことが大事、という意味です。

今日努力したから明日結果が出る、なんてことはありません。

しかし、すぐに結果が出ないことで投げ出して諦める人は多いと思います。

短期的な結果を求めず、5年後、あるいは10年後に結果が出て上手くいけばいいや~という気持ちで、いわゆる長期的視点で物事に取り組めば、やがてうまくいくときはくるものです。

私(筆者)も、10年かけてようやく実現・達成した夢や目標はたくさんあります。

あなたは優秀な方である

今これを読まれているあなたも、

- 何かを学んで、自分を高めていきたいと考えている優秀な方

なんだろうと思っています。

私は、あなたのように「常に学ぶ意欲があり、日々自分を高めていける方」は素晴らしいと思います。

しかし残念がながら、世の中は優秀なだけでは評価してもらえない、という残酷な面もあります。

それは、自分が本当に活躍できるかどうかは、

- 環境

- 周囲の理解

- 人間関係

なども重要になるからです。

そして、現状を変えるために新たに転職したり、起業したりして本当の自分の優秀さを発揮できる場所を求めたり考えている方も多いと思います。

何事も長期的に取り組む姿勢

繰り返しにはなりますが、「千里の道も一歩から」。

努力はすぐに反映されるものではない、最初はうまくいかなくて当たり前、

ぐらいの考えでいれば、長く続けられるポイントになるでしょう。

名取川を過ぎて、仙台市へ

話がずれましたが、岩沼駅を過ぎて北上すると仙台市の1つ南の自治体である名取市を過ぎて名取川を渡ると、仙台市はあと少しです。

次は、いよいよ東北一の大都会・仙台に止まります!

コメント