鉄道唱歌 東海道編の歌詞(新橋、愛宕神社など)・観光・歴史について、鉄道に詳しくない方にもわかりやすく解説しています!

↓まずは原文から!

はや我汽車は離れたり

愛宕の山に入りのこる

月を旅路の友として

さらに読みやすく!

はや我汽車は 離れたり

愛宕の山に 入りのこる

月を旅路の 友として

さあ、歌ってみよう!

♪はやわがきしゃは はなれたりー

♪あたごのやーまに いりのこるー

♪つーきをたびじの ともとしてー

新橋駅→高輪ゲートウェイ駅→品川駅→大森駅→川崎駅→鶴見駅→東神奈川駅→横浜駅→大船駅→藤沢駅→大磯駅→国府津駅(→小田原駅・熱海駅)

※鉄道唱歌に関係ある主要駅のみ抜粋

※鉄道唱歌の当時の「神奈川駅」と、現在の「東神奈川駅」は別の駅

※小田原駅・熱海駅は鉄道唱歌の当時のルートには含まれない

言わずと知れた、鉄道唱歌 東海道編 第1番

言わずと知れた、鉄道唱歌 東海道編 第1番です。

鉄道に詳しくない人でも、

の、この歌詞だけは知っているという人は多いでしょう。

「鉄道唱歌」は、明治時代に作られた歌!

鉄道唱歌は、明治時代の1900年に大和田建樹(1857年~1910年、愛媛県宇和島市出身)さんが作詞された曲です。

作曲は、多梅稚さんのものがよく知られています。

鉄道唱歌は、今でもあちこちの駅・車内や、YouTubeの動画でも流れる

現代ではスーツさんをはじめとする鉄道系YouTuberの動画でBGMとしてよく流れる他、品川駅の東海道線の発車メロディーとして使用されています。

品川駅については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

他にも、

- 特急列車における、車内メロディー(若干アレンジされたもの)

- 北陸新幹線の、糸魚川駅~金沢駅間の到着メロディー

などとして使用されるなど、(国鉄時代ほどではないにせよ)あちこちで鉄道唱歌が流れるシチュエーションはあるようです。

明治時代の、旅の楽しさを歌った唱歌

鉄道唱歌は、それまで江戸から京都まで東海道を20日もかけて歩いて移動するという大変な思いをして移動していた人々にとって、斬新的かつ画期的な移動手段として登場・普及した、鉄道での旅の喜びを味わうことができます。

また、歌詞を覚えること名所旧跡や地理・歴史についての勉強になるため、鉄道唱歌を覚えるメリットは大きいです。

鉄道唱歌 東海道編に関する基本知識

1872年に新橋~横浜間で開通した鉄道

1872年、新橋駅~横浜駅間で我が国はじめての鉄道が開通したことはよく知られています。

鉄道は1820年代には、イギリスで早くも実用化されました。

その約30年後の1853年ペリー提督・黒船来航による開国に伴って、日本にも鉄道の技術が伝わってきました。

1820年代の鉄道イギリスでの実用化については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

最初はイギリス人の技師(お雇い外国人)などを招いて協力してもらいながら鉄道を造っていきましたが、徐々に日本人の技術のみで鉄道を建設していけるようになりました。

現代の新橋駅は「二代目」

現在の新橋駅(東京都港区)は2代目になります。

初代の新橋駅は、現在の新橋駅の東約数百メートル先にある「汐留」という地域の「旧新橋停車場」の場所にあます。

現在でも、初代新橋駅の建物とホームは当時のものを再現されており、旧新橋停車場・鉄道歴史展示室として観光することができます。

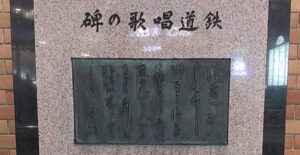

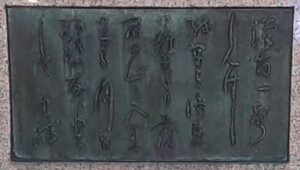

新橋駅前(汐留口)にある、鉄道唱歌の碑

なお、現在の新橋駅の汐留口付近には、「鉄道唱歌の碑」としてこの東海道編・第1番の大和田建樹さん直筆の歌詞が記された碑が建てられています。

鉄道唱歌の碑(新橋駅・東京都港区)

碑にある、大和田建樹さん直筆の歌詞(東海道編 第1番)

明治時代当時の横浜駅は、現在の桜木町駅だった

一方、現在の横浜駅(神奈川県横浜市西区)は3代目になります。

初代横浜駅は、現在の

- 桜木町駅(神奈川横浜市中区桜木町)

の位置にありました。

2代目横浜駅は、現在の横浜駅の数百メートル先にあったのですが、1923年の関東大震災のときに消失してしまいました。

初代横浜駅(桜木町駅)については、以下の各記事でも解説していますので、ご覧ください。

その位置には、現在でも2代目横浜駅の遺構が存在します。

東海道線とは?東京~神戸間を結ぶ、589kmにも及ぶ長大路線!

東海道線は、現在の東京駅から神戸駅に至る、589kmの長旅になります。

1872年の開業当初から存在しているため、日本の鉄道の歴史では最も古い部類の路線になります。

昔は、江戸から歩いて約20日かけて京都へ向かっていた!

昔は「東海道五十三次」といって、江戸時代は江戸から歩いて約20日かけて京都の三条大橋付近まで移動していたのでした。

しかし、鉄道の開通により、約1日もあれば東京~神戸間の移動ができるようになり、世の中の人々の行動範囲は一気に拡大することになりました。

鉄道はかつての「水運」を、とって代えた

また、それまで農作物や鉱物などの大漁の荷物を運ぶためには舟を使った「水運」「海運」が主流でした。

しかし、鉄道の発展にともなって、これらに代わる貨物輸送の手段として、大きな貢献をしてきました(後に高速道路や高速トラックの台頭によるモータリゼーションにより、貨物列車は衰退)。

現代は新幹線で約3時間 しかしあえて鉄道唱歌の旅を楽しもう

そして現代では東京~新神戸間は新幹線で約3時間で移動できますから、鉄道の進化は素晴らしいですよね。

しかし、鉄道唱歌の歌詞に沿って、青春18きっぷ等を駆使して、普通列車で沿線の名所旧跡を探訪すると、昔の人々の旅の楽しみを体験することができます。

これまで「ただ安く移動するためだけ」に青春18きっぷで東海道線を移動していた人も、途中の駅で途中下車して、鉄道唱歌に出てくる名所旧跡を訪ねてみられてはいかがでしょうか。

これにより、旅の楽しみは倍増します。

歌詞「愛宕の山」とは?

歌詞にある「愛宕の山」とは、新橋駅から西へ数百メートル先に行った、虎ノ門ヒルズなどがある位置付近にある、標高約25メートルの山です。

現在は周囲が超高層ビルに囲まれているため、山といった高さではないかもしれません。しかし、当時としては立派な山としての山容を誇っていたことでしょう。

昔の人々を、火事の恐怖から救った「火除け」の神社

愛宕神社は全国に比較的多い神社ですが、昔は愛宕信仰といって、いわゆる「山岳信仰」の一つとされています。

昔は山そのものが神様であり、山には神様が宿っている、また御神体であると信じられていたのでした。

富士山にも、コノハナサクヤヒメという女性の神様がいると信じられてきました。

愛宕山も、こうした山岳信仰の1つといえるでしょう。

江戸の歴史は、火事との戦いの歴史だった

また、愛宕山は「火の神様」としても信仰の対象とされてきました。

いわゆる、防火の神様として、火事が起こらないようにお祈りするための神様ということですね。

「火事と喧嘩は江戸の花」江戸を襲った、数々の火事

江戸時代は「火事と喧嘩は江戸の花」と言われるほど、火事はつきものでした。

また、江戸は木造家屋が密集しており、ひとたび火事が起こると手に負えない状態でした。

1657年の「明暦の大火」が有名ですね。

昔は「防火技術」が弱く、神様に頼るしかなかった

現在のような高性能な防火消防技術もなかった当時は、いくらバケツのようなもので火を消そうとしても、焼け石に水でした。

そのため、

- いっそのこと家ごと全部燃やして、完全に更地にしてしまう

- そこから、新しい家をまた建てる

といったこともあったようです。

というか、最初から燃えることが前提で家を造らないと、隣に燃え移ったらあっという間に江戸の街に拡大してしまっていたのでした。

つまり、当時の「火消し」ではどうにもならなかったわけですね。

その他の火除けの神様「秋葉大権現」

また、愛宕神社の他にも「秋葉大権現」も防火の神様としては有名です。

また、電気街やアニメ・メイドカフェ等で有名な秋葉原の名前の由来にもなっています。

秋葉大権現も、比較的全国にある防火の神様となっています。新潟市にも秋葉区という地名がありますよね。

現在は法律・防火設備・防火管理・延焼防止対策などが厳しくなっています。しかし、昔は「地震雷火事親父」というように、とにかく火事は怖いものでした。

そのため、愛宕山や秋葉大権現などのような「防火の神様」にお祈りするのも、一つの習わしだったわけですね。

現代の防火技術は、過去の人々の犠牲と苦労・努力のもとにある

江戸や東京は、歴史的に

- 明暦の大火

- 関東大震災

- その他、多くの災害

などの大ピンチを経て、防火の仕組みが改正・改善され続けたのでした。

その結果、現在の東京の防火の仕組みが出来上がっているといっていいでしょう。

現代に生きる我々は、

- 犠牲になった方々の無念

- 当時の人々の並ならぬ苦労や努力

を忘れてはならないわけですね。

「鉄道唱歌」で、たくさんの知識を学ぼう!知識があれば、旅も面白くなる

このように、本ブログでは一見すると鉄道に関係ないような話題も色々と解説していきます。

鉄道唱歌は本来「地理教育」をも目的としている性質もあると考え、鉄道唱歌に触れることはこうした社会についてのいい勉強の機会として、歴史や地理についての理解も深めていきましょう。

これにより、鉄道での旅行が現地を探訪したときにより一層楽しくなります。

次回は、高輪ゲートウェイ駅へ

次は、高輪ゲートウェイ駅に止まります!

コメント