鉄道唱歌 東海道編の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!

国府津・小田原の歴史について、初心者の方にもやさしく解説してゆきます!

まずは原文から!

酒匂小田原とほからず

箱根八里の山道も

あれ見よ雲の間より

さらに読みやすく!

酒匂小田原 とおからず

箱根八里の 山道も

あれ見よ雲の 間より

さあ、歌ってみよう!

♪さーかわおだわら とおからずー

♪はーこねはちりの やまみちもー

♪あれみよくものー あいだよりー

新橋駅→高輪ゲートウェイ駅→品川駅→大森駅→川崎駅→鶴見駅→東神奈川駅→横浜駅→大船駅→藤沢駅→大磯駅→国府津駅(→小田原駅・熱海駅)

※鉄道唱歌に関係ある主要駅のみ抜粋

※鉄道唱歌の当時の「神奈川駅」と、現在の「東神奈川駅」は別の駅

※小田原駅・熱海駅は鉄道唱歌の当時のルートには含まれない

大磯駅を過ぎて、国府津へ

大磯駅神奈川県中郡大磯町)を過ぎると、相模国二宮の川匂神社が近くに存在する、

- 二宮駅(神奈川県中郡二宮町)

を過ぎて、御殿場線との分岐駅である、国府津駅(神奈川県小田原市国府津)に到着します。

相模国二宮・川匂神社

川匂神社は、相模国の二宮であり、二宮町の由来となっています。

二宮とは、その国で二番目に格式の高い神社のことです。

また、二宮町には外国との電話を繋げるために必要な海底ケーブルの中継所もあります。

「国府津」の意味

国府津とは、その国における重要な港のことです。

「国」とは、現代の都道府県にあたります。江戸時代は「藩」といっていますよね。

神奈川県西部は、かつて「相模国」と呼ばれていた

神奈川県はかつて「相模国」と言われていたのでした。

そのため、相模国においてとても重要だった港(国府津)が、この地域にあったことに由来します。

また、その国において最も格式の高い神社のことを一宮といいます。

相模国の一宮は茅ヶ崎市のやや北にある寒川神社になります。

二番目に格式の高い神社は先ほど挙げた川匂神社になります。

明治時代、国府津~小田原間は元々「馬車鉄道」だった

なお、この歌詞は西暦1900年の鉄道唱歌が出来た当初は

でした。

つまり当時は「電車」ではなく「馬車鉄道」だったからです。

馬車鉄道とは、馬に車両を引かせて動く鉄道のことです。

元々は1880年代に国府津からは小田原・箱根湯本方面へ行く馬車鉄道が存在しました。

それが1900年に電気によって走る「電車」に変わりました。

「馬車」から「電車」へ

この変わるタイミングが、鉄道唱歌が発表された直後だったのでした。

そのため、鉄道唱歌の歌詞もその後

- 「馬車ありて」から、

- 「電車あり」に、

変更されたという経緯があります。

箱根の一つ手前の宿場町として栄えた、小田原

小田原は、かつて江戸時代に東海道の宿場町(小田原宿)として大変賑わった街でした。

なぜ賑わったのかというと、「天下の険」と呼ばれる、険しい箱根の山をこれから越えなければならない旅人たちが、事前に泊まるための宿場町だったからです。

小田原の衰退を回避するためにできた、馬車鉄道

明治時代、東海道線は小田原の街を通らなかった

しかし、明治時代に鉄道が引かれてからは、国府津駅から先は、坂道が厳しすぎる箱根の山を避けて、北へ大きく迂回する御殿場経由のルートになりました(現在の御殿場線のルート)。

そのため、小田原の街には鉄道が通らないことになり、街が衰退するリスクがありました。

小田原の衰退を回避するため、国府津から馬車鉄道がつくられた

それを回避するため、

- 国府津駅~小田原駅~箱根湯本駅

を結ぶ馬車鉄道が、1880年代に造られました。

これは、現在の箱根登山鉄道の起源になります。

なお後述しますが、現在は国府津~小田原の区間は廃止されています。

理由は、後に東海道線が国府津~小田原間に出来たことで、経路が重複してしまったからです。

馬のメンテナンスには、大きなコストがかかった

しかし、馬車鉄道は馬が食べる餌など手入れや体調管理、馬の飼育・メンテナンスなどにとても手間や費用がかかるものでした。

そのため、1900年頃からより速くてコスパのよい「電車」に変わったのでした。

馬車鉄道は従来の馬車よりは快適な乗り物でした。

しかし、時代が進むにつれコストが増大し、また人々の移動の需要も増してくので限界がきていたのでしょう。

東海道線が出来たため、重複する馬車鉄道だった区間は廃止

また、国府津駅~小田原駅間は、後の1920年に東海道線(当時は熱海線)も造られたのでした。

これはかつての馬車鉄道と重複する形になってしまいます。

その後1934年には旦那トンネルができて、さらには熱海・沼津方面へ延伸してゆきました。

このため、かつて馬車鉄道だった重複するこの国府津駅~小田原駅の区間は、廃止されたのでした。

そして、残った小田原駅~箱根湯本駅間は、現在の箱根登山鉄道線として、現在に引き継がれています。

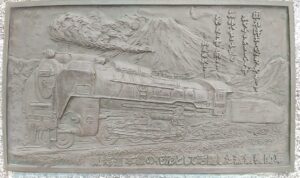

国府津駅の前にある、鉄道唱歌の歌碑

また、国府津駅の南口には、鉄道唱歌のこの歌詞が刻まれた石碑があります!

鉄道唱歌の歌碑(国府津駅前)(神奈川県小田原市)

国府津駅で降りたら、是非ともこの歌碑をチェックしましょう。

国府津→小田原沿線のみどころ

日本武尊にゆかりある、酒匂川

「酒匂川」は、小田原市のある大きな平野である足柄平野を流れる川のことをいいます。

鉄道では、

- 鴨宮駅(神奈川県小田原市鴨宮)

と、小田原駅との間で渡ることになります。

日本武尊「酒が匂う川」

酒匂川の名前の由来は、ヤマトタケルノミコトが東国遠征(天皇に命じられて関東地方を征伐しに行くこと)のとき、まるで

だったのでした。

そのため、このような名前になったと言われています(諸説あり)。

なぜ酒の匂いがしたのかは、たぶんヤマトタケルノミコトが戦勝・必勝のために、酒で川を清めたからかもしれません。

※完全な私の想像です。間違っている可能性あるので信じないでください!

ただ、酒は縁起物として用いられる場合もありますから、上記の予想は有り得ない話ではないかな?と思っています。

多地域の、日本武尊にゆかりある地名

酒匂川のみならず、ヤマトタケルノミコトが由来の地名は日本全国に結構存在します。

例えば、

- 神奈川県横須賀市の「走水」

- 千葉県の「木更津」

- 「君津」

- 「船橋」

- 静岡県の「焼津」

- 大阪府の「羽曳野」

などです。

日本武尊の「東国遠征」とは?

なお、「東国遠征」とは、ヤマトタケルノミコトが父上の景行天皇に命じられて、関東地方の征伐に向かった神話のことをいいます。

二宮尊徳にゆかりある松

また、小田原の酒匂川付近は、二宮尊徳という人物の出身地でもあります。

酒匂川は、二宮尊徳のいた江戸時代には氾濫しまくっていて、二宮尊徳の家も流されてしまったたのでした。

そのために、お子さんの面倒をみた報酬(お駄賃)を使って、松の木を氾濫防止のために、酒匂川に植えていったそうです。

昔は現代のような防波堤などの技術がなかったため、景観をよくする意味も込めて松の木を植えていったのでした。

箱根への重要拠点・小田原

小田原駅(神奈川県小田原市)

神奈川県小田原市は、新幹線も止まる、神奈川県西部の重要な都市です。

かつて小田原を支配していた、後北条氏

そして、江戸時代までは後北条氏と呼ばれる戦国大名が支配していました。

「後北条氏」は一見すると鎌倉時代の執権を務めた北条氏と関係ありそうですが、実は全くの無関係です。

当初は「伊勢氏」を名乗っていたそうですが、彼らが関東地方を支配するのに、元々鎌倉時代に名前の高かった北条氏の名前を使ったほうがネームバリューが高いため、北条氏を名乗ることにしたそうです。

小田原城(神奈川県小田原市)

1590年 秀吉による小田原征伐

後北条氏は、豊臣秀吉が勢いづいても、最期まで関東地方のこの地域で抵抗を続けました。

しかし、1590年、ついに豊臣秀吉による小田原城の籠城攻めに遭い、滅ぼされてしまいました(小田原征伐)。

逆にいえば、豊臣秀吉にとっては全国統一まで残るは小田原の後北条氏のみだったため、小田原が陥落したことで、ここに天下統一を成し遂げたのでした。

籠城戦が得意だった秀吉

豊臣秀吉はかなり籠城戦が得意な人物で、兵庫県で行われた「三木合戦」や、鳥取県で行われた「鳥取城の戦い」でも籠城攻めを行いました。

三木合戦

三木合戦は、籠城された側の大将が、「自分さえ死ねば城の民を救える」として潔く自害したといいます。

彼は、部下のために自分の命を犠牲にした主の鑑といえます。

なかなかこんなことできるものではありませんよね。

鳥取城の戦い

また、「鳥取城の戦い」では、豊臣秀吉は数千の農民をわざと城に閉じ込め、あっという間に食糧が尽きるように仕向けました。

その惨状は、飢餓で痩せ細った城の民が泣き叫び、目もあてられないものだったといいます。

織田信長もそうでしたが、豊臣秀吉はそれまでの常識を覆すような新奇な戦法が得意だったので、天下人にのし上がったのです。

箱根への拠点・小田原

「天下の険」とも呼ばれた、箱根八里の山々

江戸時代の旅人たちは、「東海道五十三次」といって、江戸から京都まで歩いて旅をするのが基本でした。

そして、途中には53の宿場町がありました。その1つである小田原宿で一晩を明かすと、翌日からはいよいよ険しい箱根の山を越えることに挑んでいたのでした。

「箱根の山は天下の険(けん)」

という言葉があります。

これは、明治時代の「箱根八里」という曲の冒頭の一節です。

作曲は、あの滝廉太郎という人物になります。

それは、古くから箱根の山がとても険しいことで有名だったからです。

ヘアピンカーブも多い、険しい箱根の道

現代でも、箱根の山を越えることは一筋縄ではありません。

道路にしても、登り坂がとても急で、非常にカーブが多いです。

∩∪のカーブが繰り返される、いわゆる「ヘアピンカーブ(つづら折り)」の連続になります。

現代ですらヘアピンカーブと急な坂道が多いくらい箱根の山道はきついのですから、昔の人はどれくらい苦労して箱根の山を越えていたのだろうと考えてしまいます。

箱根駅伝5区「山の神」

お正月に行われる箱根駅伝でも、「山の神」と呼ばれる5区を制する者がレース全体の勝敗を大きく左右することがあります。

箱根駅伝の5区は、いわゆる箱根の山を走って登っていく「山登り」という区間であり、箱根の険しい坂道を登っていく区間となります。

登り坂が相当得意なランナーでなければ厳しいでしょう。

箱根の「芦ノ湖」

箱根には、芦ノ湖をはじめたした、数々の観光地が広がります。

東京から近いため、気軽に来られる観光地として、人気をあつめてきました。

芦ノ湖(神奈川県足柄下郡箱根町)

箱根については、以下の各記事でも解説していますので、ご覧ください。

現代の東海道線・小田原~熱海間について、少し解説

なお、鉄道唱歌の旅では国府津駅からは元々の東海道線である御殿場線に乗り替えるため、後の1934年以降にできた、現在の東海道線のルートである小田原・熱海経由では行きません。

今回はメインではありませんが、現代の主要ルートである小田原・熱海ルートについて少し解説します。

早川駅 (小田原→熱海)

「早川駅(神奈川県小田原市早川)」

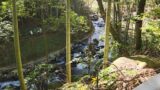

早川とは、箱根の峡谷を流れる川です。

川の流れるところだけ平地ができるため、これに沿って箱根登山鉄道などの鉄道線路が敷かれています。

早川駅(神奈川県小田原市早川)

小田原駅を出ると、まず渡る川

小田原駅を出ると、まずこの早川を渡ることになります。

海の綺麗な窓の左側ばかりに目が行きがちですが、右側には雄大な早川峡谷から流れる早川が眺められます。

早川の景色(東海道線)(神奈川県)

この水上に、芦ノ湖があるのだと思うと感慨深いです。

根府川駅 (小田原→熱海)

根府川駅(神奈川県小田原市根府川)

「根府川駅(神奈川県小田原市根府川)」

非常に高い位置から海(相模湾)の景色を眺められる駅です。

根府川の海(神奈川県)

関東大震災のとき、海の底へ沈んでしまった列車

また、根府川では1923年の関東大震災のとき、列車が線路から落下してしまう事故が起きてしまいました。

現在でも、列車の残骸が海底に沈んでいるとのことです。

なお、当時の列車というのは、東海道線ではなく国府津駅~小田原駅~熱海駅の「熱海線」でした。

スキューバダイビングの名所

また、根府川はスキューバダイビングも行われているようです。

アニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」第1期第11話で、Aqoursのメンバーが東京から沼津に帰る列車の道中で、主人公の高海千歌さんが駅のホームで夕日の空に舞う羽を掴んだシーンもこの駅でした。

ちなみに、「根府川」の由来となった川は、駅を出てすぐに高架の下を渡る、山と山の大きな峡谷をなす川のことなんでしょうかね?

※違うようです。

真鶴駅 (小田原→熱海)

「真鶴駅(神奈川県足柄下郡真鶴町)」

真鶴半島への拠点

まるで鶴のように美しい形をした真鶴半島があります。

真鶴の由来は、この真鶴半島にあるようです。

真鶴半島からの海(神奈川県足柄下郡真鶴町)

真鶴の名物「本小松石」

また、真鶴では、古くから高級石材として利用されてきた「本小松石」が有名です。

本小松石は、江戸や東京の重要な建物や、高貴な人の墓石に使われたりと、本小松石はとても歴史的に重要な役割を果たしてきました。

源平合戦「石橋山の戦い」の舞台にも

真鶴は、伊豆を脱出した源頼朝が平氏と戦って敗れた「石橋山の戦い」のあった場所の近くでもあります。

そして、千葉の房総半島へ海を渡って向かうため、源頼朝が船出をした場所も真鶴になります。

湯河原駅 (小田原→熱海)

湯河原駅(神奈川県足柄下郡湯河原町)

「湯河原駅(神奈川県足柄下郡湯河原町)」

多くの文豪から愛された別荘地

奥湯河原の景色(神奈川県足柄下郡湯河原町)

湯河原は、歴史的にとても高貴な人々に別荘地などとして使われた温泉街です。

多くの文豪に愛された温泉街

明治時代からは、

- 国木田独歩

- 夏目漱石

など、多くの小説家(文豪)から、その執筆活動や静養などのために使われたりもしてきました。

温泉街って、リラックスできるし集中力も上がりますから、小説家や作家が集中して作業に取り組むにはもってこいだったのでしょう。

2014年~2016年にかけて東京都知事をされた舛添要一前東京都知事も湯河原に別荘をおいていたことで知られます。

なお、湯河原で執筆活動を行った国木田独歩に因む「独歩の湯」は、残念ながら2020年3月より、リニューアル工事のため閉鎖されているようです。

湯河原については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

熱海駅 (小田原→熱海)

熱海駅(静岡県熱海市)

「熱海駅(静岡県熱海市)」

言わずと知れた、温泉街です。あの徳川家康も、何度も熱海温泉に通われていたとのことです。

熱海の景色(静岡県熱海市)

社員旅行のメッカ

1960年代から1980年代にかけて社員旅行のメッカとされ、多くのビジネスパーソン達が訪れました。

しかし、1990年代以降のバブル崩壊や、近隣の箱根に観光客を奪われたことなどにより、多くのホテルや旅館などが残念ながら廃業を余儀なくされてしまいました。

しかし、近年では東京から近いことなどが再評価され、再び熱海は活況を呈するようになりました。

近年は熱海駅周辺は大量の観光客で賑わっているイメージです。「ひもの」や「みかん」などのお土産品も多いです。

関東の「奥座敷」

なお、熱海のように、都会から近い温泉街のことを「奥座敷」といったりします。

例えば、青森県の浅虫温泉のことを、「青森の熱海」「青森の奥座敷」といった表現をしたりします。

熱海については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

函南駅 (熱海→三島)

「函南駅(静岡県田方郡函南町)」

熱海駅~三島駅間にある、人里離れた場所にある駅です。

函南駅(静岡県田方郡函南町)

函南町の北端部に存在する駅

この函南駅は、函南町の北端部分に存在しており、函南町の中心地はどちらかというと、

- 伊豆箱根鉄道駿豆線の、伊豆仁田駅(静岡県田方郡函南町仁田)

近辺になります。

元々は「信号所」だった

元々は電車の行き違いなどを行う信号所でした。

しかし、函南町(当時は函南村)の要望で、駅に昇格したという経緯があります。

「箱根の南」で「函南」

「箱根の南」という意味で、「函南」となります。

昔は「箱」と「函」の表記が混在し、表記揺れが結構ありました。

北海道の函館市も、昔は「箱館」と表記していました。

三島駅 (熱海→三島)

「三島駅(静岡県三島市)」

現在の三島駅は二代目であり、初代の三島駅は、現在の

- 御殿場線・下土狩駅(静岡県駿東郡長泉町下土狩)

でした。

東海道線ができた当時は、御殿場経由だっため、かつて東海道五十三次三島宿のあった三島は一時衰退したといいます。

しかし、1934年に東海道線のルートが現在の小田原熱海経由に変更されたことで、三島は再び活況を取り戻したといいます。

三島のことは、東海道編 第16番のところで詳しく解説します。

沼津駅 (御殿場線との合流点)

「沼津駅(静岡県沼津市)」

現在の御殿場線と東海道線が合流する駅となります。

沼津については、東海道編 第17番のところで詳しく解説します。

まだまだ書きたいことはたくさんある

本当はもっと書きたいことが沢山あるのですが、今回はメインではないため、小田原熱海経由の話題については別の機会で詳しく取り上げます!

次回からは、御殿場線で山北・御殿場方面へ

次は、国府津駅を出発し、御殿場線で山北駅・駿河小山駅方面へ進みます!

コメント