鉄道唱歌 東海道編の歌詞(掛川・袋井・磐田駅(旧・中泉駅)・天竜川など)について、わかりやすく解説しています!

↓まずは原文から!

いつしかあとに早なりて

さかまき來たる天龍の

川瀬の波に雪ぞちる

さらに読みやすく!

いつしかあとに 早なりて

さかまき来たる 天竜の

川瀬の波に 雪ぞちる

さあ、歌ってみよう!

♪いつしかあとにー はやなりてー

♪さかまききーたる てんりゅうの

♪かわせのなみにー ゆきぞちるー

沼津駅→富士駅→富士川駅→興津駅→清水駅→静岡駅→安倍川駅→焼津駅→藤枝駅→島田駅→掛川駅→袋井駅→磐田駅(旧・中泉駅)→天竜川駅→浜松駅

※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ抜粋

あまたの茶畑・お茶の名所を過ぎると、掛川駅へ

数々のお茶畑の景色を過ぎ、そして菊川駅を過ぎると、やがて東海道新幹線の線路と並行するようになり、

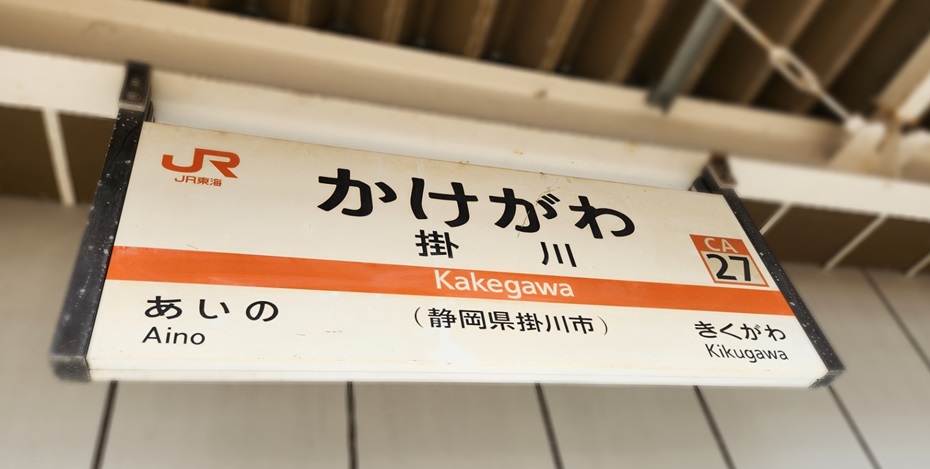

- 掛川駅(静岡県掛川市)

に着きます。

掛川駅(静岡県掛川市)

掛川駅(静岡県掛川市)

掛川駅は新幹線の止まる重要駅であり、またレトロな木造建築の駅舎が印象的です。

また、掛川駅前にはローソンがあるため、青春18きっぷの旅が疲れた場合や、小腹を満たしたいときは降りてみましょう。

レトロな木造駅舎を見るだけでも、充分降りてみる価値はあります。

掛川はかつて「塩の道」だった 昔の人々が塩を運んでいた道

掛川からはかつて「塩の道」という、新潟県の日本海側の糸魚川に至る、塩を運ぶための道が出ていました。

塩は昔、とても貴重だった

昔は、塩は漬物の保存・腐敗防止などに非常に重要でした。

また、雪が深い地域では、路面の凍結を防ぐためにも塩は大いに活用されてきたのでした。

そのため、新潟県の日本海側(糸魚川など)で採れた塩を、長野県などの内陸部に運ぶ必要があったのです。

その理由は、長野県(信濃国)は内陸部で海がないため、塩が生産できなかったからです。

そして内陸部の塩尻(長野県塩尻市)に達したとき、塩が在庫切れになってしまっていたので、「塩尻」という名前の由来になりました。

また、塩尻という地名は長野県上田市にもあるそうです。

塩の道と東海道が交差していた、掛川

「塩の道」の正式な起点は掛川ではなく、掛川市の南東にある太平洋側の牧之原市の相良という地域になります。

江戸時代の東海道五十三次における全部で53もの宿場町のうちの1つ「掛川宿」は、

- 「塩の道」

- 「東海道」

とが交差する場所でもありました。

オタクの街「秋葉原」の由来にもなった秋葉神社

また、「塩の道」はかつて、浜松市の北部(天竜区)にある秋葉神社への参拝客が多く通った道でもあります。

そのため、「秋葉街道」とも言われていました。

日よけの神様「秋葉権現」

秋葉神社とは、秋葉権現という神様を祀る神社です。

秋葉権現は「火除けの神様」として、歴史的に信仰の対象とされてきました。

昔は現代のように消防設備・耐火技術・法整備ともに発達していなかったため、ひとたび火事が起これば手に負えない状況でした。

昔は「地震・雷・火事・親父」と呼ばれていたので、それだけ火事は怖かったのです。

昔は、家事は現代以上に怖いものだった

また、家屋の密集地である江戸では、ひとたび火事が起こるとあっという間に周囲へと延焼してしまっていました。

そのため、「火事と喧嘩は江戸の花」と呼ばれてきました。

そのため、昔は秋葉権現や、以前に新橋のところ(東海道編 第1番)でも言及した「愛宕信仰」など、神様の力を借りることで、火事が起こらないようにお祈りしていたのです。

愛宕信仰については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

オタクの聖地・秋葉原の由来にもなっている「秋葉権現」

そして、秋葉権現は東京のアニメ・ゲーム・電気街・メイドカフェなどでおなじみの、秋葉原の由来にもなっています。

明治時代に、この地域(秋葉原)で大火があり、「火除け」として秋葉原において祀られた「秋葉神社」に由来しています。

秋葉原と火除け地としての歴史は、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

はるか新潟県の海まで続く「塩の道」

秋葉街道および「塩の道」は、天竜区をすぎると、やがてその「塩の道」は伊那谷(いなだに:長野県飯田市などが所在する盆地のこと)を、飯田線に沿って走ります。

また、「塩の道」は、

- 新潟県糸魚川市

- 長野県大町市

- 長野県松本市

を経由しているため、現在の大糸線のベースになっています。

大糸線は、長野県大町市の「大」と、新潟県糸魚川市の「糸」に由来する、

- 糸魚川駅~白馬駅~信濃大町駅~松本駅

を、縦一直線に結ぶ鉄道路線です。

大糸線については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

「ゆるキャン△」の聖地にもなった掛川市

だいぶ話がズレましたが、話題を掛川市に戻します。

そしてこのあたりから、アニメ「ゆるキャン△」の舞台に近づいてきます。

「ゆるキャン△」は、静岡県の遠州地域を舞台としたアニメです。

掛川城には、ゆるキャン△の装飾があります。

掛川城(静岡県掛川市)

掛川からの列車旅とポイント

長~い静岡県の「青春18きっぷ」での旅を楽しむコツ・ノウハウ

ここからは、長~い静岡県の旅を、普通列車で行うためのポイントについて紹介します。

掛川駅を出て、東海道新幹線と並走する

掛川駅を出ると、次は愛野駅(静岡県掛川市)に到着します。

この辺りは東海道新幹線と並行しており、新幹線の真横を走ることになります。

真横を爆走する新幹線に対し、惨めな気持ちに?

そして愛野駅付近では駅のすぐ横を、東海道新幹線が走り抜けて行きます。

そのため、後から東京または大阪を出発した新幹線に、どんどん追い抜かれていくことになります。

ここで重要なのは、新幹線を見てみじめな気分にならないことです。

と思いたくなる気持ちもわかります。

学生時代の私がまさにそれでした。しかし、我々青春18きっぷユーザーには「途中下車」という特権があります。

途中下車をすることによって、途中で沿線の名所旧跡を辿ることができるわけです。

鉄道唱歌を覚えて沿線の知識をふやし、鉄道旅行をじっくり楽しもう

沿線の名所旧跡に関する知識は、よく鉄道唱歌でも歌われています。

いつも当サイトで述べているように、鉄道唱歌を覚えるメリットは

です。

鉄道唱歌を覚えることによって、静岡県の地理にも詳しくなり、普通列車の旅も面白くなります。

「ただ安く東京~大阪間を移動したい」

というためだけに青春18きっぷを仕方なく利用している、というのでは勿体ないです。

そのため、せっかくの普通列車の旅を、鉄道唱歌のメロディーとともに楽しみましょう。

青春18きっぷの旅と鉄道唱歌は、相性がいい

個人的な意見になりますが、青春18きっぷの旅と鉄道唱歌は相性がいいと思っています。

学生さんは、社会人になってお金に余裕が出たら、新幹線に乗ることができます。

やがて

と思う時期が来るでしょう。

もちろん、大人になっても青春18きっぷの旅は楽しいものです。

どうしても移動がきつくなったら、新幹線の利用も検討する

「どうしても普通列車での移動がきつくなった」と言う場合は、無理せずに掛川駅またはこの先の袋井駅、磐田駅などで途中下車し、少し休憩してから再び乗車しましょう。

これがローカル路線だと一度降りたら次は3時間後、ということもざらにあるのですが、この近辺は15分~20分に1本列車があるため、そこまで大きな問題とはなりません。

また、

「名古屋や大阪までまだまだ遠いなあ・・・」

ではなく、まずは浜松を目標にしたほうが気が楽になります。浜松駅周辺は都会なので、必ず途中下車して、飲食や買い物休憩をしたいものです。

新幹線「ワープ」をうまく使いこなし、快適に目的地へと移動しよう

そして、新幹線でショートカット(これを一般的に「ワープ」といいます)するのも全然アリです。

静岡県は快速列車は存在しませんが、その代わりこだま号が1時間に2本と、各駅停車の新幹線としては静岡県は便数が多いです。

また、静岡県内におけるこだま号の料金設定は、全国的にみても比較的安く設定されています。

例えば、掛川駅から豊橋駅まで新幹線でいくと、2,930円の出費が別途かかります(乗車券と特急券)。

しかし、わずか2駅で約27分で着くというコスパ・タイパの良さがあります。

豊橋駅までいけばそこからは「新快速」などの列車が多く出ているので、移動がグッと楽になります。

普通列車で掛川駅から豊橋駅まで行くと約67分です。

浜松駅で降りて休憩すると、さらにもう1時間はかかるでしょう。

全然余裕!という方や私のような乗り鉄でマニアの方はそのまま普通列車で向かうもよし、きついという方は新幹線で「ワープ」するもよし。

予算や体力とも相談し、その時に応じて最適な方法を選択肢しましょう。

たっぷりある列車の移動時間。様々な方法で、充実した時間を過ごそう

もっとも、現代ではスマホという強力なアイテムがあります。

また、普通列車での移動は、車内でたっぷり時間があります。

なのでスマホをいじったり、まだ読んでいない漫画や書籍を読んだり、音楽聴いたり、資格の勉強したりするのもアリです(ただし周囲への配慮は必要)。

私は昔は、スマホに資格の勉強メモ(過去問や用語集など)をたくさん作っておき、列車の中で周りにバレないようこっそり勉強していました。

自分だけ勉強していたら恥ずかしいですからね。

資格の勉強をするなら「過去問道場」というサイトがオススメです。

ここでは基本情報技術者試験、応用情報技術者試験などの過去問がスマホでゲーム形式で勉強できます。

近年は午後問題の解説も充実してきているのでオススメです。

目的地へは、いつの間にか着いてしまう

そうこうしている間に、あっと言う間に列車に乗っている時間は過ぎ、目的地に着きます。

気のせいかもしれませんが、昔に比べたら普通列車は本当に性能や速度がアップして「もう着いたの!?」と思う機会が増えた気がします。

静岡県内では駅間距離が長いせいか、普通列車でも新快速列車や特急列車並みに早い気がします。

静岡県になぜ快速が無いのか?については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

青春18きっぷの旅についても、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

袋井駅、御厨駅(2020年開業)、磐田駅(旧・中泉駅)を過ぎてゆく

袋井駅(静岡県袋井市)

愛野駅からさらに列車を進めると、

- 袋井駅(静岡県袋井市)

- 御厨駅(静岡県磐田市)

- 磐田駅(静岡県磐田市)

・・・という具合に進んでいきます。

まさに歌詞にある通り、「いつしか後にはやなりて」ですね。

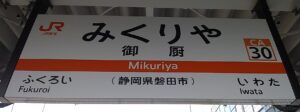

2020年に新しく開業した御厨駅

御厨駅(静岡県磐田市)

御厨駅は2020年に新しくできた駅です。

御厨駅は新しい駅とはいえ、駅名標がJR東海仕様のオレンジ基調のものになっていてよかったです。フォントも完全再現されていました。

私はJR東海の駅名標は、下に括弧で自治名が書かれているので好きなんですよね。今どのあたりを走っているのか(何県の何市なのか)がわかりやすいです。

この辺りは徐々に駅間距離も長くなり、1つの自治体(市)において1~2の駅、というのが基本になってきます。

また、駅間距離が長い分、普通列車でありながら快速列車並みに速いです。

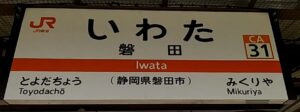

かつて「中泉駅」と呼ばれていた磐田駅

磐田駅(旧・中泉駅)(静岡県磐田市)

磐田駅は、かつては中泉駅という名前で呼ばれていました。

静岡県磐田市には、かつて見附宿と呼ばれた東海道の宿場町がありました。

見附というのは、元々は「見張り場所」という意味です。

では、なぜこのような名前になったのかと言う、 諸説あります。

- 富士山が初めて見える宿場町と意味から

- 天竜川のすぐそばにあるから、水のそばという意味から

豊田町駅を過ぎ、天竜川を渡る

磐田駅を過ぎると、かつては豊田町の駅だった豊田町駅(静岡県磐田市)を過ぎます。

豊田町は、合併して磐田市の一部となりました。

次回は、天竜川の話題へ

そして、まもなく天竜川を渡ります。

天竜川についての解説は、また次回行います!

コメント