鉄道唱歌 山陽・九州編の歌詞(柳井の観光や歴史など)について、鉄道に詳しくない方にもわかりやすく解説してゆきます!

↓まずは原文から!

港にひゞく産物は

甘露醤油に柳井縞

からき浮世の鹽の味

さらに読みやすく!

港にひびく 産物は

甘露醤油に 柳井縞

からき浮世の 塩の味

さあ、歌ってみよう!

♪みなとにひびくー さんぶつはー

♪かんろじょうゆに やないじまー

♪かーらきうきよの しおのあじー

神戸駅→兵庫駅→鷹取駅→須磨駅→舞子駅→明石駅→加古川駅→姫路駅→相生駅(旧・那波駅)→岡山駅→倉敷駅→福山駅→尾道駅→糸崎駅→三原駅→海田市駅→広島駅→西広島駅(旧・己斐駅)→五日市駅→宮島口駅→岩国駅→柳井駅→徳山駅→防府駅(旧・三田尻駅)

※鉄道唱歌に関係ある主要駅のみ表記

※鉄道唱歌のできた当時(1900年)は、防府駅(旧・三田尻駅)から先は開通していなかったため、徳山港から船で門司(九州)へ

岩国を西へ進み、柳井へ

岩国駅(山口県岩国市)を出ると、前回も解説した通り、周防大島の近くの海辺を通って進みます。

そして、柳井方面へ向かいます。

柳井駅(柳井市)に到着

やがて、柳井駅(山口県柳井市)に到着します。

柳井駅(山口県柳井市)

山口県柳井市は、かつてより瀬戸内海に面した港町として繁栄してきた歴史を持ちます。

歌詞には「柳井津」とありますが、「津」とは簡単にいうと「港」「港町」などの意味になります。

「水運」と「甘露醤油」「柳井縞」で栄えた柳井

柳井市は、後述するように水運の利便を生かした商業が発展してきたため、街中に江戸時代の商人で栄えた街並みが、現在でも残っています。

また、歌詞にあるように、

- 「甘露醤油」という甘い醤油

- 「柳井縞」という織物(昔の高級な衣服のこと)

などによって栄えてきた街になります。

「岩国藩のお納戸」柳井

柳井市は、江戸時代に多くの商人が住んだことから、「岩国藩のお納戸」という異名を持ちました。

納戸とは、建築用語で難しい言葉ではありますが、簡単にいうと「人の住む場所」と思ってもらえればよいでしょう。

つまり柳井市は、岩国藩の商人のまちとして発展してきた街という意味になります。

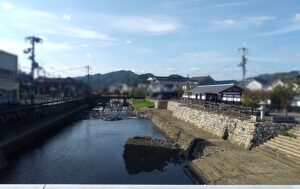

街を流れる「柳井川」

柳井川(山口県柳井市)

柳井市街地を流れる柳井川は、水運による貨物輸送のために大きく活用されてきました。

昔は街中を荷物を載せたトラックなどが走ることはなかったため、川に舟を通して、舟に荷物を載せて運ぶやり方が効率よかったためです。

そのため、柳井市は川と海の立地条件を最大限に生かし、古くから瀬戸内海の水運の重要拠点として栄えてきました街といえます。

柳井の「白壁の町並み」

白壁の町並み(山口県柳井市)

柳井市には「白壁の町並み」という、江戸時代の街並みがそのまま残されており、貴重なものとなっています。

こうした街並みには、中国地方であれば

- 広島県福山市の「浦の浦」

- 岡山県倉敷市の「倉敷美観地区」

などがあります。

鞆の浦については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

倉敷美観地区については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

現代では貴重な、歴史的な町並み

こうした街並みは、全国的にみてあまり残っていません。

その理由は、

- 明治時代以降に都市開発が進んで、古い建物から優先的に取り壊されていったこと

- 戦争で、空襲の被害を受けてしまったこと

などが考えられます。

しかし、地元の人々の長年の努力や、存続のための努力によって残っているケースもあるわけです。

柳井の名物「甘露醤油」

甘露醤油は、江戸時代に誕生した柳井市の名産物です。

「かんろ」とは、「甘い」「おいしい」などの意味があるそうです。

江戸時代に、当時の岩国藩の藩主であった吉川大名に献上したところ、

との言葉を賜り、これに由来して甘露醤油という名前がついたと言われています。

柳井の名物「柳井縞」

「柳井縞」は、柳井市の伝統的な織物です。

昔は、現代のように「ユニクロ」「しまむら」などがなかったのでした。

そのため、当時は「織物」「着物」「絣」などの和服が一般的であり、また手作業で作るため大量生産できず、貴重で高価だったというわけです。

昔は手作りで、難易度が高く、コストも高かった

明治時代に産業革命が一般的になるまでは、衣服の大量生産も難しかったことでしょう。

そのため、先述の通り、必然的に職人の手で造ったりするため、また手間も多いことから現代と比較して高価になりがちです。

例えば、

- 京都の「西陣織」

- 茨城県の「結城紬」

といったレベルになると、もはや習得には数十年の熟練が必要になるとも言われています。

また、昨今の人手不足により、後継者や若い世代にその高度な技術ノウハウが伝わっていかず、伝統的織物も絶滅の危機にあります。

そのため、地元の人々に伝統を途絶えさせないための取り組みが行われているというわけです。

産業革命で、大量生産・低価格化が可能に 伝統織物は衰退へ

こうした江戸時代までの伝統的織物も、明治時代になって産業革命が起こり、機械で大量かつ安く製造販売できるようになりました。

そして、衣服は多くの大衆(決して金持ちではない世の中のほとんどの人々)に行き渡るようになりました。

すると、それまでの伝統的織物は、高価で手間がかかるだけのものとなってしまい、次第に世の中からの需要がなくなり、姿を消していっまわけです。

衰退から現代へ 今や貴重なものに

柳井縞も、そうして大正時代には姿を消してしまいました。

しかし、当時は無用のものであっても、それから100年以上経った今となっては歴史的に価値のある貴重なものとなります。

柳井縞も、地域住民の方々によってその伝統を途絶えさせないための取り組みがなされています。

「からき浮世の塩のあじ」うまく掛け合わせた、歌詞の味

歌詞4行目における、

これは、本当にうまいこと言うなあ・・・って思います(^^;)

「からき」とは、本当に「辛いからい」という意味もあれば、また辛い「つらい」という意味もあると思います。

「浮世」とはつまり人生のことですが、人生でもどちらかというと「辛い人生」みたいな意味合いが強いです。

別の漢字で、「憂き世」とも書くことがあります。

つまり、醤油の塩の味が辛いからいと同時に、辛いつらい人生、みたいに、うまく言葉を掛け合わせています。

作者の大和田建樹さんの、作詞センスの素晴らしさが垣間見えますね!

柳井駅(山口県柳井市)

柳井駅を出て、田布施・光・徳山へ

さて、柳井駅を出ると、

- 田布施駅(山口県熊毛郡田布施町)

- 光駅(山口県光市)

- 下松駅(山口県下松市)

などの駅を過ぎてゆきます。

田布施駅(山口県熊毛郡田布施町)

光駅(山口県光市)

すると、やがて徳山駅(山口県周南市)に至ります。

次回は、三田尻(現:防府市)の話題

しかし次回は徳山駅は一旦飛ばして、さらにその次の防府駅(山口県防府市)に止まります!

コメント