鉄道唱歌 山陽・九州編の歌詞(武雄温泉・有田焼・早岐駅のスイッチバックなど)について、鉄道に詳しくない方にもわかりやすく解説してゆきます!

↓まずは原文から!

みやげにするは有田燒

めぐる車輪の早岐より

右にわかるゝ佐世保道

さらに読みやすく!

みやげにするは 有田焼

めぐる車輪の 早岐より

右にわかるる 佐世保道

さあ、歌ってみよう!

♪みやげにするはー ありたやきー

♪めーぐるしゃりんの はいきよりー

♪みーぎりわかるる させぼみちー

鳥栖駅→新鳥栖駅→吉野ヶ里公園駅→佐賀駅→鍋島駅→久保田駅→江北駅(旧・肥前山口駅)

(佐世保線)

江北駅(旧・肥前山口駅)→武雄温泉駅→有田駅→早岐駅→佐世保駅

※鉄道唱歌に関連する駅と、その他主要と思われる駅を筆者の独断と偏見でピックアップしたものを記載

佐賀駅を出て、武雄温泉・有田・早岐方面へ

佐賀駅を西に出発すると、今度は

- 江北※旧・肥前山口駅

- 武雄温泉

- 早岐

方面へ向かって進んでいきます。

ゴールの長崎も、もう少しといった感じとなります。

長崎本線・佐賀→武雄温泉→有田→早岐への行程

今回は主に、

- 佐賀駅

- 鍋島駅

- 久保田駅

- 江北駅※旧・肥前山口駅

- 武雄温泉駅

- 有田駅

- 早岐駅

のように進んでいきます。

鍋島駅(鍋島町) (佐賀→武雄温泉)

鍋島駅(佐賀県佐賀市鍋島町)は、鍋島町の駅です。

「鍋島」とは、江戸時代の佐賀県(佐賀藩)を支配していた一族の鍋島氏に由来しているのかもしれませんが、真相はよくわかりません。

ただし、全国的に地名と一族の名前が重複しているケースは多いです。

例:

- 栃木県小山市と、小山氏

- 栃木県足利市と、足利氏

- 津軽半島と、津軽氏

- 福島県相馬市と、相馬氏

などです。

足利氏・小山氏については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

久保田駅 (佐賀→武雄温泉)

久保田駅(佐賀県佐賀市久保田町)は、唐津線との分岐駅です。

唐津線については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

佐賀県唐津市は、これまで何度も説してきた通り、古代より「外国に近い港町」として港湾を中心に栄えてきた街です。

港で働く人が増えると、その人々をもてなすための商業施設も増えるので、こうして港湾都市は栄えてゆきます。

唐津方面への分岐点・久保田駅(佐賀県佐賀市)

かつて「肥前山口駅」として知られていた江北駅 (佐賀→武雄温泉)

「最長片道切符」のゴール地点だった

江北駅(佐賀県杵島郡江北町)

江北駅(佐賀県杵島郡江北町)は、以前は肥前山口駅という名前でした。

いわゆる「最長片道切符」のゴール地点として、知られていました。

現在は、西九州新幹線ができたことにより、新大村駅(長崎県大村市)がゴール地点になっています。

また、トップ鉄道系YouTuberであり「交通の神様」とも呼ばれるスーツさんが、2016年に初めて顔出し動画を出した駅としても知られます。

「肥前山口駅」から、「江北駅」へ

肥前山口駅時代(現・江北駅)(佐賀県杵島郡江北町)

肥前山口駅は、西九州新幹線の開業に伴い、地元の江北町の知名度アップのために、肥前山口駅から江北駅に駅名変更となりました。

「肥前山口駅」のネームバリューは高かった

しかし、「肥前山口駅」という名前は、鉄道ファンにとって最高のステータスを持つ「最長片道切符」のゴール地点として広く認知されていたのでした。

そのため、「肥前山口駅」の名前は残した方がよい、という声も一部では上がっているわけです。

それだけ、「肥前山口駅」というネームバリューは大きかったのです。

「江北町へようこそ」最長片道切符のゴールとして強い存在感を印象付ける

「最長片道切符」とは?

最長片道切符とは、

- 北海道の稚内駅(北海道稚内市)を出発し、

- 日本列島を縦横無尽に(経路が重複しないように、また後戻りしないように)駆け巡り、

- 九州を一回りして、肥前山口駅でゴール

となる、自身で作ることのできる片道切符の中で最も長い距離となる切符のことです。

有効日数は56日にもおよび、値段にすると約91,000円かかります(学割だと約73,000円)。

日本列島を、わざと超大回りして、距離を稼ぐ

最長片道切符では、日本列島を、日本中の路線をわざと遠回りして距離を稼ぎながらジグザグに進むということをします。

そのため、同じような場所を行ったり来たりする上、また距離を稼ぐ目的で移動手段としてはほぼ無意味に新幹線に乗ったりもします。

例:

- 身延線で、甲府駅から富士駅に来て、

- 東海道線で富士駅→三島駅に進み、

- 新幹線で三島駅→新富士駅→静岡駅に移動したりなど※。

この場合は、富士市を2回通っていますが、駅は重複していません。

※このルートはあくまでわかりやすさの観点から紹介した例であり、必ずしも実際の最長片道切符のルートというわけではありません。

乗車券は、実はオーダーメイドかつ「一筆書き」で好きなように作れる

JRの片道切符は、実はオーダーメイド品ということもできます。

普段我々が券売機で買うきっぷも、発着駅を決めてその場でオーダーメイドしているのです。

こうした片道切符は、本来であれば駅が重複しない限り、いわゆる「一筆書き」でいくらでも長い経路の切符を作ることができます。

乗車券は、100kmを越えると「途中下車」が可能になる

また、あまり知られていないのですが、実はJRの片道切符は

- 100キロ以上の距離があること

- 有効期限が2日以上であること

であれば、途中下車を何回もすることが可能です。

そして、有効日数が2日以上あれば、夜に宿泊する駅で途中下車して、翌朝から続けて乗ることができます。

このようにして、片道切符は好きなルートを自在に長く設定でき、100km以上のきっぷであれば何回も途中下車でき、また有効日数も増えます。

また距離が長くなるほど、1日あたりの料金が安くなり、下手すれば青春18きっぷよりも安くなります。

「青春18きっぷ」と異なり、特急列車や新幹線にも乗車可能

さらに青春18きっぷと異なり、1年中使えるどころか、特急券を買えば新幹線や特急列車に乗ることも可能です。

※ただし青春18きっぷは経路重複はできますが、片道切符は経路重複はできません。

こうしたきっぷは自動券売機では買えないので、「みどりの窓口」などで発注して購入します。

こうしたノウハウを最大限活かした切符が、最長片道切符ということになります。

武雄温泉駅に到着

武雄温泉駅(佐賀県武雄市)は、現在は西九州新幹線の駅となりました。

武雄温泉駅から斜め左下(南西)にまっすぐ進むため、西九州新幹線は長崎へ行く場合はかなりのショートカットになります。

武雄温泉駅(佐賀県武雄市)

神功皇后の「湯浴み」で知られる、武雄温泉

武雄温泉は、神功皇后が湯浴みをした場所と知られます。

神功皇后は、日本神話において朝鮮半島への遠征に向かう途中だったのでした。

このとき、お腹に後の15代天皇となる応神天皇を宿しており、既に臨月(妊娠10ヶ月)を迎えていたのでした。

そこで、お腹を石で冷やすことによって出産を遅らせ、朝鮮半島から戻ってきて妊娠15ヶ月で出産したとされています。

この逸話から、神功皇后は「安産の神様」として、現代でも安産祈願の対象とされています。

「湯浴み」とは?

湯浴みとは、まだ医学が発展していなかった時代に、温泉につかることによって、病気や怪我を治していた行為・風習です。

神功皇后を祀る主な神社の例として、

- 福岡の筥崎宮

- 神奈川県鎌倉市

- 鶴岡八幡宮

などの神社が存在します。

辰野金吾さんの設計で知られる、武雄温泉の「楼門」

また、武雄温泉の楼門は、佐賀県唐津市出身の明治時代の建築家・辰野金吾さんの設計で知られます。

東京駅の特徴的なレンガ造りも、辰野金吾さんの設計です。

有田駅(有田町)へ到着 (武雄温泉→有田→早岐)

武雄温泉駅をさらに西へ進めると、有田焼で有名な有田町の駅・有田駅(佐賀県西松浦郡有田町)へ到着します。

有田駅(佐賀県西松浦郡有田町)

有田町の名物・有田焼

有田焼は、いわゆる陶磁器です。

この地域の伝統工芸品であり、作るには相当たる技術や熟練を要します。

原料となる「陶石」

陶磁器は、その作成のために近隣に原料となる「陶石」というものが、たくさん埋まっている必要があります。

有田町近辺では、このような陶石がたくさん採れたのでした。

そのため、有田焼の製造のための大きなアドバンテージとなったことでしょう。

昔は、原材料が近くで採れることは大きなアドバンテージだった

昔は現代のよう遠方から原材料を取り寄せて生産、ということは難しかったでしょう。

こうしたことから、原材料が近辺で採れることはメリットが大きかったことでしょう。

有田の町並み(佐賀県西松浦郡有田町)

早岐駅(佐世保市)に到着 (武雄温泉→有田→早岐)

佐世保方面への分かれ道・早岐駅

有田駅をさらに西へ進めると、やがて佐世保方面への分岐駅である早岐駅(長崎県佐世保市)へ到着します。

早岐駅(長崎県佐世保市)

早岐駅(長崎県佐世保市)

早岐駅は、佐世保方面へのスイッチバックを行う駅になります。

スイッチバックとは?

スイッチバックとは、一旦先頭から突っ込んで、バックするように進む線路の形状のことです。

「人」の字のような形の線路をしていることが特徴です。

なぜ早岐駅は、スイッチバック構造なのか?

早岐駅はなぜこのようなスイッチバック方式なのかというと、佐世保方面への道(現在の佐世保線)は後からできた路線だからです。

当初は「大村線」が長崎本線だった

当初の長崎本線は

というルートでした。

後に、有明海沿いの「長崎本線」が出来た

しかし、江北(肥前山口)から南へ、有明海沿いの、

- 肥前七浦

経由のルートができました。

そして、こちらが(現在の)長崎本線となりました。

それに従って、江北~早岐~佐世保間は「佐世保線」、早岐~大村~諫早間は「大村線」という扱いと改められたのです。

歌詞は「掛詞」?「早岐」と「早き」

歌詞はおそらく、

- 「めぐる車輪の早きはやき」というフレーズ

- 「早岐(または「はやき」)」という地名

を掛けている、「掛詞」になっているものと思われます。

掛詞とは、昔の日本の詩などで使われてきた、言葉遊び・洒落の一種です。

早岐駅前の「給水塔」 鉄道唱歌についての言及がある案内板も

早岐駅前には、給水塔というものがあります。

この給水塔は、かつて蒸気機関車だった時に、機関車が動くために必要な水を供給していたものです。

早岐駅前の給水塔(長崎県佐世保市)

蒸気機関車には、大量の「石炭」「水」が必要だった

蒸気機関車は、石炭を燃やして水を沸騰させ、その時に生じる蒸気によって走ります。

石炭を燃やすため、明治時代にはたくさんの石炭(その他、炭鉱や石炭を運ぶ貨物列車)が重要だったことはこれまで何度も述べた通りだったわけです。

石炭に加えて、水も必要だったので、蒸気機関車に給水する(水を入れる)ための設備が給水塔だったのです。

「鉄道唱歌」に関する説明文も

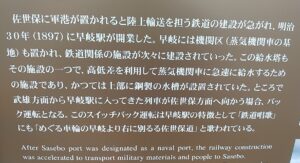

給水塔前にある案内板(早岐駅前)

案内板の一部分を拡大。最後の方の段落に、鉄道唱歌の歌詞についての解説がある(早岐駅前)

画像の早岐駅前の給水塔前の案内板には、よくよく読んでみたら、鉄道唱歌の歌詞

に関する説明があります!

私(筆者)が案内板のこの記述に気付いた時、とても感動しました!!

説明文について、簡単に要約

ちなみに上記の説明文は、歴史に関する色々と重要なことが書かれているため、以下にまとめてみます。

- 佐世保に軍港ができると、そこへ大量の兵士や軍事物資を運ぶための鉄道が必要になった

- しかも当時は戦争中だったため、鉄道の建設は急務だった。遅れることは、戦争で負けることを意味する。

- 早岐駅周辺には、機関車を保存・保管しておくための機関区(→こちらの記事【当サイト】でも解説)がおかれ、また関係者が働くための設備がどんどん作られていった

- 給水塔の上の方に「水がたくさん入ったタンク」が置かれ、重力を利用して上から下へ、次々に機関車に水を注入していった

- 早岐駅のスイッチバックは、鉄道唱歌でも歌われている

・・・といったところでしょうか。

当時は「日清戦争」「日露戦争」の間に位置するような時代でもあったため、佐世保軍港と鉄道の整備が、いかに急がれていたかということが、よくわかる内容となっています。

次回は、佐世保へ

さて、次回は歌詞の通りに線路を一旦右方向へ、佐世保方面へ向かいます!

コメント