鉄道唱歌 北陸編の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!

赤羽の地理・歴史などを、初心者でも楽しめるよう解説してゆきます!

↓まずは原文から!

品川ゆきの乘替塲

目白目黒の不動へも

よれや序の道なれば

さらに読みやすく!

品川ゆきの 乗替場

目白目黒の 不動へも

よれや序の 道なれば

さあ、歌ってみよう!

♪しながわゆきのー のりかえばー

♪めーじろめぐろの ふどうへもー

♪よーれやついでの みちなればー

上野駅→田端駅→王子駅→赤羽駅→蕨駅→浦和駅→大宮駅

(高崎線)

上尾駅→桶川駅→鴻巣駅→吹上駅→熊谷駅→深谷駅→本庄駅→神保原駅→新町駅→倉賀野駅→高崎駅

※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記

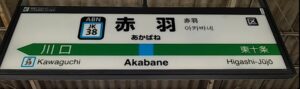

王子を出て、赤羽に到着

王子駅(東京都北区)をさらに北上すると、

- 東北本線の駅としては、東京都における北限の駅

- また埼京線との分岐駅

である、赤羽駅に到着します。

赤羽駅(東京都北区)

赤羽駅は先述の通り、東北本線では東京都最北端の駅となります。

ただし、緯度的には東京都23区では日暮里・舎人ライナーの見沼代親水公園駅の方が、東京都最北端の駅となります。

東京都全体としての最北端の駅は、青梅線の古里駅になります。

かつて目白・目黒・品川へのメインルートだった赤羽駅

かつて赤羽駅は、歌詞にある通り

つまり

- 目白

- 目黒

方面への分かれ道でもありました。

当時はまだ、

- 駒込

- 巣鴨

- 大塚

方面、つまり山手線の路線が無かったので、いわゆる「環状線」という感じではなかったのです。

現代のように山手線が環状となったのは、鉄道唱歌より3年後の1903年のことです。

「赤羽」の由来

赤羽という名前は、関東ローム層の土から出来た赤い埴輪から生まれました。

ただしこれには諸説あり、赤羽はアイヌ語由来という説もあります。

北海道のみならず、東日本や東北地方になると「アイヌ語由来なのでは?」とされる地名は、結構多いです。

目黒の不動尊「瀧泉寺」

目黒区に存在する不動尊は、瀧泉寺といいます。

目黒不動尊の伝説

ちなみに、目黒の不動尊には、以下のような伝説が伝わります。

かつて、慈覚大使・円仁という、下野国(栃木県)出身の僧侶がいました。

その慈覚大使・円仁が、近江国(滋賀県)に存在する比叡山延暦寺の、伝教大師・最澄の元へと向かう途中でした。

慈覚大使・円仁とは、現在の栃木県出身の平安時代の僧侶です。また、

- 宮城県・松島に存在する「瑞巌寺」

- 山形県の「立石寺」

といった寺院を建てた僧侶としても知られます。

伝教大師・最澄とは、比叡山延暦寺を建立し、天台宗という宗派を開いた僧侶です。

比叡山延暦寺は、先述の円仁を始め、多くの偉大な僧侶を輩出したことで知られます。

その円仁が、比叡山延暦寺へ向かう途中、目黒のこの地域に立ち寄りました。

その時、円仁の夢の中に、不動尊という、それは見た目は怖いけど優しい神様が登場し、円仁に対して以下のように伝えました。

さもすれば、お主を幸せでハッピーな方向・人生に導くであろう。」

円仁が恐怖でハッと目が覚めたとき、その恐ろしいけど慈悲深く優しい神様のお姿を、彼の記憶を元に造ったのが、本尊の不動尊像になります。

そして、円仁はこの地域に堂宇(ここでは「お寺」のこと)を建立しようとしました。

そして円仁が獨鈷というアイテムを投げると、なんと泉が滝のように湧き出たといいます。

それが瀧泉寺の名前の由来です。

獨鈷とは、仏教(密教)における、煩悩を捨て去るためのアイテムのことです。

「煩悩」とは、例えば、

- 「あー女の子にモテてえ~」

- 「あー金持ちになりてえ~」

- 「あーあれもこれも欲しいなあ~」

みたいな、人々を不幸せや欲求不満などに導くような本能のことです。

煩悩と物欲に苦しむ人間の本質

人間はこうした煩悩や物欲に支配されると、常に欲求不満と満たされない感覚に支配され、不幸になりやすくなります。

すると、常に他人と比較してしまい、落ち込んだり、また他人の失敗や不幸を喜んだりするようになるのです。

逆にいえば、

「我々は毎日食べるものがあって、住む場所があって、寝る場所があればいいじゃないか。

それだけで幸せじゃないか。」

と、最低限の幸せに満足できることに気付けば(悟れば、煩悩から解き放たれる、といった感じの考え方です。

いわゆる「足るを知る」の精神であり、「マズローの欲求段階説」みたいな考え方ですね。

他にも存在 江戸五色不動尊

また、不動尊は「目黒」の他にも、

- 「目白」

- 「目青」

- 「目黄」

- 「目赤」

の五つの色の不動尊が存在し、江戸五色不動尊と呼ばれます。

このうち、「目黒」と「目白」は山手線の駅名になっています。

山手線で唯一他の乗り入れ路線がない、目白駅

目白駅は、新大久保駅と並んで、東京メトロや他社の鉄道路線との乗り換えがない、単独駅となります。

また、皇族の方々への教育を目的として明治時代に建てられた学習院大学も目白駅近くにあります。

※1877年当時の名称は「学習院」。

現在の名称になったのは1949年から。

赤羽の駅を通る、埼京線

東北新幹線の騒音不満緩和のために作られた「埼京線」

話を赤羽駅に戻します。

赤羽駅からは、東北本線の他に埼京線が分岐しています。

やむをえず高架方式となった東北新幹線 上野~大宮間

埼玉県における東北新幹線の建設は、騒音などの問題から反対されていました。

元々は上野~大宮間の区間は地下に建設するつもりだったのですが、地盤や予算などの問題で実現しませんでした。

こうして地下に建設することは不可能となったため、やむをえず現代のような高架方式で建設されることとなりました。

しかし、高架方式は埼玉県の沿線の住民から猛反対に遭ってしまいました。

それは騒音を懸念する声が多かったからです。

住民に配慮する形で、埼京線建設

建設を許可・賛成してもらう条件として、

というアイデアが住民に対して提案されたのでした。

これならば、住民にとってもメリットが生まれます。

人口増加(爆増)により、首都圏の鉄道網 がパンクしつつあった高度経済成長期

高度経済成長期の東京は、とにかく人口が爆発的に増大し、それに従って東京~埼玉間の通勤ラッシュも甚大なものになっていました。

それを少しでも緩和するため、埼京線が造られました。

これによって東北新幹線の建設反対運動もなくなり、平和的に現代に至るわけです。

赤羽の次は、荒川を渡り埼玉県へ

赤羽駅を過ぎると、荒川を渡り、次は埼玉県に入っていきます!

コメント