鉄道唱歌 北陸編の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!

小諸の観光・歴史などを、初心者でも楽しめるよう解説してゆきます!

↓まずは原文から!

左に來たる千曲川

立科山をながれ出て

末は越後の海に入る

さらに読みやすく!

左に来たる 千曲川

立科山を ながれ出て

末は越後の 海に入る

さあ、歌ってみよう!

♪ひだりにきたるー ちくまがわー

♪たてしなやーまを ながれでてー

♪すーえはえちごの うみにいるー

軽井沢駅→信濃追分駅→御代田駅→小諸駅→大屋駅→上田駅→坂城駅→千曲駅→屋代駅→篠ノ井駅

(信越本線)

篠ノ井駅→川中島駅→長野駅

※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記

「しなの鉄道線」にて、軽井沢を出発 御代田・小諸方面へ

- 軽井沢駅(長野県北佐久郡軽井沢町)

- 追分駅(長野県北佐久郡軽井沢町)

を過ぎると、「しなの鉄道線」にしたがって西へ進みます。

すると程なくして、

- 御代田駅(長野県北佐久郡御代田町)

- 小諸駅(長野県小諸市)

に着きます。

「西軽井沢」とも呼ばれる、夏は涼しい御代田

長野県北佐久郡御代田町は、軽井沢とともに別荘地・避暑地として栄えてきました。

「西軽井沢」とも呼ばれているようです。

「懐古園」で知られる、小諸へ到着

長野県小諸市は、かつて東京から長野方面への特急列車があった時代に、全ての特急列車が停車していたという重要な街です。

また、「懐古園」という名所も存在します。

小諸市の懐古園は、「昔を懐かしむ 」という意味になります。

これは茨城県水戸市の偕楽園が、「皆で楽しむ」という意味から来ているのに似ていますね。

小諸城は、平地よりもやや低い位置にあります。

そのため、小諸城は「穴城」とも呼ばれる、全国的にも珍しい城になります。

市街地から見下ろせる城は、珍しい(一般的には逆)

市街地から城を見渡せる(見下ろせるというのは、全国的に見ても珍しいことです。

というのも、通常ならば、昔は人々がお偉い人を見下ろすということは無礼にあたるとみなされていたからです。

例えば京都であれば、天皇陛下のお住まいにあたる御所や将軍のおられる室町幕府などがありましたので、高い場所から民衆が天皇や将軍を見下ろすことはもってのほかでした。

現代でも、京都には高いビルは存在せず、高さ31mの制限が設けられています(もっとも、この理由については上記の理由よりかは、京都の歴史的建造物に配慮してのこと)。

小諸の城主は、恐らくですが、きっとこうしたことはお気になさらなかった(広い心の持ち主だった)のでしょうね。

小諸駅は、小海線との分岐駅 標高1,000mを越える高原路線

小諸駅からは、小海線という高原の鉄道路線が出ています。

「高原の路線」といえる理由は、鉄道の路線としては全国的にみても非常に標高の高い位置を走るからです(標高おおよそ1,000m以上)。

この小海線を使えば、

- 新幹線の佐久平駅(長野県佐久市)

- JR最高峰の野辺山駅(長野県南佐久郡南牧村)

- 小海町(長野県南佐久郡)

まで行くことができます。

JR最高峰の駅(標高1,345m)の

- 野辺山駅(長野県南佐久郡南牧村)

も、小海線にあります。

やがて、中央本線の小淵沢駅(山梨県北杜市)に至ります。

小淵沢駅の線路が非常に大きなカーブを描いている理由は、元々小海線は少し先の富士見駅(長野県諏訪郡富士見町)を発着とする予定だったからです。

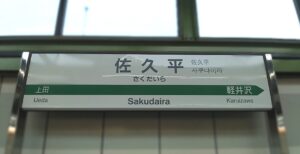

北陸新幹線も止まる駅・佐久平駅 駅名を決める論争

佐久平駅(長野県佐久市)

佐久平駅(長野県佐久市)

また、新幹線佐久平駅(長野県佐久市)の名称については、決定の際には結構揉めたそうです。

こうした新幹線の駅名をめぐる論争は、全国的にみてもよくある事象です。

佐久市からは、シンプルに「佐久駅」の名前が提案されました。

一方の小諸市からは、「佐久小諸駅」または「小諸佐久駅」など、「小諸」の文字が入った駅名が提案されました。

やがて、どちらも譲りたくないという状況に陥ってしまいました。

しかし結局は収拾がつかず、最終的には長野県知事に仲裁ちゅうさい。

間に入ることしてもらい、長野県歌・「信濃の国」にもその名前が出てくる、

- 「佐久平駅」

という名前に落ち着いたそうです。

「佐久平」とは?

ここで「佐久平」とは、佐久市や小諸市などがある平野部のことをいいます。

長野県では、平野部のことを「~平だいら」といいます。

他にも、

- 長野市のある平野部を「善光寺平」

- 松本市のある平野部を「松本平」

- 飯田市や伊那市のある平野部を「伊那平」または「伊那谷」

などのようにいいます。

他にも、駅名決定で揉めた新幹線の駅はある

こうした「新幹線の駅名をめぐる論争」の例は、岩手県の東北新幹線

- 「水沢江刺駅(岩手県奥州市)」

にもいえます。

ケース1:水沢江刺駅(岩手県奥州市)

水沢江刺駅は、奥州市の前身となる水沢市(=当時。合併前の市名であり、また大谷翔平さんの故郷)が自費負担で造った駅で、当初は「新水沢駅」という駅名になる予定だったのでした。

しかし、線路を通すために多くの土地を提供することとなった近隣の江刺地域が、自分たちの地名(江刺)を駅名に入れるように主張することとなりました。

やがて駅名をめぐって大論争が起き、岩手県にも意見を求めたといいます。

ケース2:燕三条駅・上越妙高駅・新函館北斗駅

他の例としては、

- 新潟県の「燕三条駅」

- 新潟県の「上越妙高駅」

- 北海道の「新函館北斗駅」

などの駅があります。

これらの例も駅名の中に2つの自治体名が入っているので、2つの自治体が駅名をめぐって激しい論争を繰り広げたことがわかります。

- 燕三条駅:新潟県燕市と三条市(所在は三条市)

- 上越妙高駅:新潟県上越市と妙高市(所在は上越市)

- 新函館北斗駅:北海道函館市と北斗市(所在は北斗市)

駅名論争が起きるのは、ある意味仕方がない

駅名を決めるにあたり、地元の自治体としては、東京などの大都市から来る人にも認知してもらいやすいように、どうしても自分たちの街の名前を新幹線の駅名に入れて欲しいと思うものです。

なので、こうした論争が起こるのは致し方ないことといえるでしょう。

なぜ北陸新幹線は、小諸駅を通さなかったのか

話がややずれましたが、よく言われる話として小諸市の中心部には「新幹線を通せなかった」ことが言われます。

ネットで調べたら、その理由として様々なことが言われています。

- 小諸市街地に新幹線の線路を通すスペースがなかった

- 懐古園の景観が崩れることを危惧した

- 浅間山の噴火があったときに備え、やや南(佐久市)へ通すことが望ましかった

新幹線の駅が、市街中心地を通らないケース

参考までに、以下は一般論になりますが、新幹線が街の中心地に通らない理由は以下のものがメジャーです。

- 市街地に新幹線の線路を通すスペースがない

- 用地買収ができなかった

- 街の景観が乱れる

- スピードを落とさないため、直線を確保するのを優先した(市街地に線路を通すと大きなカーブが生じる

上記のケースに当てはまる場合、市街地より少し離れた場所に新幹線駅が建設されることになります。

この場合、駅名には「新~駅」のように「新」がつくことが一般的です。

例えば上記の市街地がA市という名前だった場合、「新A駅」という名前になります。

「新横浜駅」「新大阪駅」などはその最初の例といっていいかもしれません。

列車の左側に来る、日本一長い川・「千曲川(信濃川)」

話がだいぶずれましたが、最後に「千曲川」の解説をしておきます。

歌詞にあるように、小諸駅を過ぎたあたりから、線路の左側には千曲川と並行するようになります。

千曲川は、日本一長い川である「信濃川」の長野県における呼び名です。

つまり、千曲川は信濃川の一部といえます。

- 長野県での呼び方:千曲川

- 新潟県での呼び方:信濃川

信濃川は「日本一長い川」として知られます。

水源地は、長野県の南東・秩父の北西・山梨県甲府市の北東にある、かなりの山奥にあります。

付近の川上村(長野県南佐久郡)は、千曲川のかなり上流地域にあります。

歌詞の「千曲川の水源」は、もしかして誤り?

実際は(信濃川は)蓼科山から流れ出てはいない

ちなみに歌詞では

とありますが、上記を踏まえると、実際はちょっと違うという気がしています。

蓼科山は、上記の水源地の、かなり西側に存在しています。

そのため、歌詞のように蓼科山が千曲川の水源地にあるとは少し考えにくいです。

勘違い(誤認)か、あえてそうしたか

もしかしたら、作者の大和田建樹さんが、

- ここで窓の左にくる、インパクト大の蓼科山から流れ出ているのでは?

という思い違い?から、このような歌詞になっているのかもしれません。

当時は現代のように、例えばGoogleマップのような制度の高い(しかもいつでも確認できる)地図は存在していませんでしたから、まあ多めに見てあげましょう。

誤り・間違いがあるのは、仕方がないこと

いつもお話ししていることですが、書籍にしてもネットの記事にしても、人間が書く以上はこのようや思い込みや勘違いによる誤植が起きることは、仕方ないことなのです。

私のこのサイトにもたくさんの誤植があるかもしれませんもちろん、充分に調べた上で書いていますが。

もし誤りを見つけられたときは、コメント欄にて優しくご指摘願います(^^;)

免責事項もお読みください。

千曲川に沿って、上田・千曲・長野方面へ

蓼科山は、小諸市の南西にある、標高2,531mの美しい山です。

千曲川は、鉄道の線路や北国街道に並行してこの後大きく「月」の形のような弧を描いて北上していきます。

そして長野市の北東から新潟県に入ると「信濃川」に名前を変え、歌詞にあるように越後国(現在の新潟県)の海に注ぎます。

次回は、田中・大屋へ

やがて、田中・大屋方面へ向かいます!

コメント