鉄道唱歌 北陸編の歌詞について、わかりやすく解説してゆきます!

高岡・福岡・石動の観光・歴史などについて、初心者でも楽しめるよう解説してゆきます!

↓まずは原文から!

すぎて福岡石動の

次に來たるは津幡驛

七尾にゆかば乘りかへよ

さらに読みやすく!

すぎて福岡 石動の

次に来たるは 津幡駅

七尾にゆかば 乗りかえよ

さあ、歌ってみよう!

♪すーぎてふくおか いするぎのー

♪つーぎにきたるは つばたえきー

♪ななおにゆかばー のりかえよー

富山駅→高岡駅→福岡駅→石動駅→倶利伽羅駅

(IRいしかわ鉄道線)

倶利伽羅駅→津幡駅→金沢駅

※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記

「あいの風とやま鉄道線」で、富山駅を出発 高岡・金沢方面へ

富山駅(富山県富山市)を出発すると、かつての北陸本線(現在のあいの風とやま鉄道線)に沿って進んで行きます。

そして、

- 高岡駅(富山県高岡市)

- 福岡駅(富山県高岡市福岡町)

- 石動駅(富山県小矢部市石動町)

- 倶利伽羅駅(石川県河北郡津幡町)

- 津幡駅(石川県河北郡津幡町)

に向かって進んで行きます。

北陸新幹線との乗換駅・氷見線(ひみせん)新高岡駅(富山県高岡市)

かつて越中国の国府があった、伏木

富山県高岡市には、以前説明したように、かつて越中国の国府があった、伏木という港があります。

越中国とは、現代の富山県のことです。

国府とは、その国の中心地のことであり、現代でいう県庁のようなものです。

伏木駅へは、高岡駅から出ている氷見線で向かうことができます。

「万葉の時代」から続く歴史

なお、伏木の国府に関しては、大友家持という、奈良時代に「万葉集」という歌の集まりシリーズを編纂した人物がやってきた場所でもあります。

ドラえもんの作者・藤子・F・不二雄先生の出身地、富山県高岡市

富山県高岡市は、「ドラえもん」の作者である藤子・F・不二雄先生の出身地でもあります。

そのため高岡駅の周りには、ドラえもん関連の装飾オブジェがたくさん出されております。

私も、「のび太」「ジャイアン」そっくりである

ちなみに私(筆者)の性格は、

- 「のび太」

- 「ジャイアン」

に似ています。

ラブライブ!サンシャイン!!(※こちらで解説)に例えるならば、

「黒澤ルビィ」ちゃんと、「黒澤ダイヤ」さんです。

つまり、ADHD(不注意・多動症)ということですね。(^^;)

普段は注意力散漫で腑抜けなのですが、もし私が

- 怒ったり

- 本気出したり

- 過集中したり

すると、それはもう凄いこと(多動症)になります(^^;)

これは長所であり、短所だとも思っています!

「子供の頃はのび太だった」藤子・F・不二雄先生の生涯

藤子・F・不二雄先生、本名・藤本弘先生は、

と述べられているくらい、出来があまりよくなかったそうです。

どちらかというと、(幼少期の私みたいに)落ちこぼれだったのでしょうか。

親に内緒で、漫画に没頭し続けた青春時代

しかし、中学の時に手塚治虫の漫画に影響を受け、漫画に目覚めてからは、もう寝る間も惜しんで漫画を描き続けることに没頭し、親にも内緒で描き続けていたといいます。

こうしたエピソードから、藤子先生ももしかしたら私と同じで、発達障害(ADHD)などの気質もあったのかもしれません。

「学校の裏山」はじめ、ドラえもんの舞台のモデルとなった高岡市

ドラえもんの漫画に出てくる街の風景のイメージは、藤子先生の幼少期の高岡市の街並みがモデルになってるとも言われています。

また、「学校の裏山」のモデルは、藤子先生がよく子供の時に通っていた高岡市の

- 射水神社

がモデルだとも言われています。

ドラえもんの舞台とされている東京都練馬区に「学校の裏山」らしきものは存在しないので、高岡市だったとは納得できます。

漫画家になることを夢見て、高岡駅から約10時間かけて上京

こうして、少年時代を漫画一筋に没頭して高岡市で過ごしてきた藤子先生は、コンクールなどでもそこそこ入賞するなど、一定の成果を上げていたようでした。

しかし就職試験ではうまくいかず、この先の人生に迷った藤子先生は、

と悟り、上京を決意。

高岡駅から出発して、列車で約10時間かけて東京に着いたそうです。

親御さんは全く反対せず、すんなりと上京を認めてくれたそうです。

締切間近、「ドラえもん」という偉大なアイデアに行き着く

上京後に漫画家としてのキャリアを本格スタートした藤子先生は、やがて新作のアイデアに悩むようになります。

締切が近づくのに、アイデアが全く出てこない。

たまたま目に入った、屋根に寝転がっている、

ここから、

というアイデアを思いつき、

「ドラえもん」という偉大な作品に繋がったのでした。

高岡市に来られたときは、こうした

- 藤子先生のエピソード

- ドラえもんの歴史

をかみしめながら探訪してみるのも、旅の面白さの一つといえるでしょう。

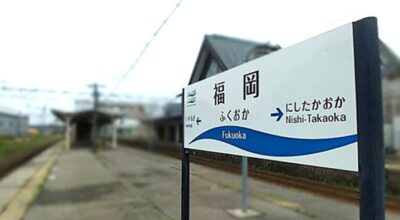

「福岡駅」は富山県の駅!福岡県には福岡駅は存在しない

高岡駅を過ぎてさらに西へ進むと、

- 福岡駅

という、いかにも九州にありそうな駅に着きます。

福岡駅は、富山県高岡市の西に位置します。

福岡駅(富山県高岡市)

ちなみに九州に「JR福岡駅」は存在せず、福岡県福岡市の中心駅は「博多駅」という名前になります。

九州に「福岡駅」が存在しない理由

なぜ「福岡駅」ではなく「博多駅」という名前になったのかに関しては、歴史的な深い事情があります。

「那珂川」を境に、「博多」と「福岡」の町で分かれていた

簡単にいうと、江戸時代は那珂川という福岡市街地を流れる川を境にして、「博多」「福岡」の町に分かれていました。

- 博多は、商人の町

- 福岡は、武士の町

といったイメージです。

博多は現代でも商業が盛んですし、福岡には福岡城などかつての政治の中心地だった歴史の跡があります。

合併で「福岡市」へ 駅名は「博多駅」に

明治時代に博多と福岡が合併した際に、「博多市」ではなく「福岡市」になったため、これだと博多の住民が不満も持つことになります。

そのため、鉄道が九州にも開かれたときに、福岡の中心駅を博多の住民に配慮して「博多駅」となったのでした。

長くなりましたが、これが九州に「福岡駅」が存在しない理由になります。

なぜ富山県に「福岡駅」が存在するのか?(不明)

あいの風とやま鉄道線・福岡駅(富山県高岡市)

については私も興味があり、もしかしたら現在の福岡県の礎を作った「黒田氏」に由来するのかと思い、調べてみました。

しかし、残念ながらよくわかりませんでした。

例えば、

- 黒田氏の先祖、または枝分かれした子孫が、富山県に移住したことが由来とか?

- かつて黒田氏の荘園が、富山県にあったから?

などなど、色々仮説を立てて調べたのですが、私の拙い情報集中力では、残念ながらお手上げです。(^^;)

九州「福岡」の由来は岡山県にアリ?

ちなみに福岡という地名は、黒田長政が

- 岡山県瀬戸内市にある「福岡」という地域

をルーツとしているため、九州・福岡市の地を「福岡」と名付けたことに由来します。

黒田長政は、自身の先祖の地が岡山県の福岡だったのでした。

以上、ここまで述べてきた、

- 福岡と博多の歴史

- 黒田氏

については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

石動駅を過ぎて、倶利伽羅山の峠を越える

あいの風とやま鉄道・石動駅(富山県小矢部市石動町)

福岡駅を出ると、石動駅を過ぎ、そして富山県と石川県の県境である

- 倶利伽羅山

を過ぎていきます。

倶利伽羅山付近の車窓(富山県・石川県の県境付近)

倶利伽羅山は、源平合戦で木曽義仲または旭将軍義仲が、

という場所になります。

これは、次回解説します。

石川県に入り、七尾線との分岐駅・津幡駅へ

石川県に入ると、七尾線との分岐駅である、津幡駅に到着します。

七尾線については、次々回解説します。

IRいしかわ鉄道線・津幡駅(石川県河北郡津幡町)

次回は、倶利伽羅山の話題

次は、倶利伽羅山について解説します!

コメント