鉄道唱歌 関西・参宮・南海編の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!

奈良線・宇治などの歴史などを、楽しく解説してゆきます!

↓まずは原文から!

驛は玉水宇治木幡

佐々木四郎の先陣に

知られし川もわたるなり

さらに読みやすく!

駅は玉水 宇治木幡

佐々木四郎の 先陣に

知られし川も わたるなり

さあ、歌ってみよう!

♪えきはたまみずー うじこはたー

♪さーさきしろうの せんじんにー

♪しられしかわもー わたるなりー

木津駅→玉水駅→宇治駅→木幡駅→京都駅

※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記

木津駅からは、奈良線に乗り換えて、宇治・京都方面へ寄り道

今回は、木津駅から奈良線への寄り道になります。

奈良線への乗り換えとはいつまても、京都までは行かずに、再び木津駅まで戻り、加茂・亀山(三重)方面へ向かうという流れになります。

木津駅から北へ延びる、奈良線

木津駅(京都府木津川市)から北へ行くと、京都方面に向かう、

- 奈良線

という路線があります。

これはかつて、明治時代の「奈良鉄道」という私鉄の会社が作った鉄道路線であり、途中で城陽市・宇治市といった町を通ります。

奈良線で玉水駅・宇治駅・木幡駅と過ぎ行く

そして奈良線の駅としては

- 玉水駅(京都府綴喜郡井手町)

- 城陽駅(京都府城陽市)

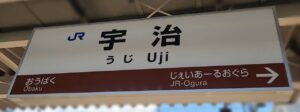

- 宇治駅(京都府宇治市)

- 木幡駅(京都府宇治市木幡)

- 六地蔵駅(京都府宇治市)

というふうに続いてゆきます。

玉水駅(京都府綴喜郡井手町)

宇治駅(京都府宇治市)

木幡駅(京都府宇治市木幡)

かつて稲荷駅の東に存在した、明治時代のルート

また稲荷駅(京都府京都市伏見区)から東には、かつて伏見稲荷大社の存在する、稲荷山の南を通る路線が存在しています。

これは、鉄道唱歌の当時の明治時代には、山科方面から大きく南へ迂回してきた路線だったのでした。

それは、当時は逢坂山のトンネルを掘ろうとする際に、現代のような長いトンネルが当時は掘れなかったからです。

山科と伏見稲荷大社については、以下の記事でも解説しておりますので、ご覧ください。

「宇治川の戦い」の舞台となった宇治川へ

宇治川は、淀川の京都府の中での名前になります。

滋賀県では、また別に瀬田川という名前で呼ばれます。

なお淀川の源流は、琵琶湖のさらに北の福井県との県境にある、栃ノ木峠の付近にあります。

宇治橋(京都府宇治市)

歌詞「佐々木四郎の先陣」とは?

佐々木四郎の先陣とは、宇治川の戦いにおいて、

- 源義仲(別名・木曽義仲、旭将軍義仲)

- 源頼朝

のそれぞれの軍が、京都でお互いにぶつかった戦いになります。

旭将軍・義仲は、鉄道唱歌では何度も登場する、源頼朝のいとこにあたる源平合戦のときの武将です。

長野県の木曽地域にて育ったため、木曽義仲とも呼ばれます。

詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

旭将軍・義仲が京都を守るため、宇治川で必死に戦う

では、なぜいとこ同士で宇治川での戦いが起こったのか。

以仁王の挙兵から、木曽・宮ノ越での旗揚げ

時代は1180年、以仁王の挙兵により、全国の源氏に対して平氏打倒の命令が下ります。

義仲も平氏打倒のため、自分が育った木曽の宮ノ越という場所で、

「平氏を倒すぞー!オーッ!!」

と旗揚げはたあげをします。

なお宮ノ越は、中央西線の宮ノ越駅、長野県木曽郡木曽町日義)が最寄駅になります。

詳しくは、先ほどの記事をご覧ください。

北陸地方から攻める 倶利伽羅山の戦い

一度は平氏軍に苦戦し、陸地方の深くまで敗退した義仲でしたが、富山県と石川県の境にある「倶利伽羅山」にて500の牛に火を付けて、平氏軍を撃退します。

なぜ義仲が北陸から攻めたのかというと、いとこ・頼朝との対立を避けるためだったと言われています。

しかし、この「宇治川の戦い」で、どのみち対立してしまうことになるのです。

この「倶利伽羅山の戦い」は、鉄道唱歌 北陸編 第53番でも歌われています。

以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

念願の京都入り しかしトラブル続き

倶利伽羅山の戦いで勝利した義仲は、北陸地方から京都へ一気に進むという快進撃をみせ、念願の京都入りを果たします。

しかし、京都では人間関係がうまくいかず、後白河法皇との間で様々なトラブルを引き起こし、義仲は人望を失って勢いが衰えてきました。

義仲のピンチに、頼朝が漬け込む

この義仲の堕落ぶりに対して、鎌倉にいた源頼朝は「これはチャンス」とみて、義仲を打倒するために京都へ兵を送ります。

これは同じ源氏同士での争いになりますが、当時は身内同士でも憎み合ったり争ったりすることはよくありました。

例えば、兄弟間の権力争いだったり、後継ぎをどちらにするかで揉めたりするのが良い例です。

他にも例えば、兄だけ優遇されて、弟が冷遇されたら、弟が不服として反乱を起こすなどといった事例なども挙げられます。

源氏同士の対立も存在した、源平合戦

源平合戦は、必ずしも源氏と平氏の戦いではなく、今回のように源氏同士の戦いも存在するため、「源平合戦」という言葉は使わずに、

- 「治承・寿永の乱」

とも呼ばれます。

「治承」「寿永」とは、当時(1180年~1184年)の元号です。

治承・寿永の乱(源平合戦)は、1185年の「壇ノ浦の戦い」で源氏の勝利で終了しています。

「佐々木四郎の先陣争い」宇治川で義仲を討つ

話を戻しますが、この時に源頼朝によって京都に送られた兵の一人が、歌詞に出てくる佐々木四郎です。

この佐々木四郎も、「宇治川の戦い」において義仲を倒す手柄を欲しいがために、我先(われさき)にと突っ込みました。

当時は味方の軍同士であっても、手柄を争って我先にと突っ込むこともよくあった話なのでしょう。

「佐々木四郎の先陣」は、このようにして行われました。

いかんせん偉大なる頼朝さまからの命令なので、宿敵・義仲をいち早く倒せば、自身の出世も早くなるという目論見もあったのでしょうか。

義仲の敗北 滋賀県・大津の粟津で滅ぶ

この「宇治川の戦い」において、義仲は先述の通り、この時京都で散々問題を起こしており、嫌われていたのでした。

そのため、また人望をなくしてしまっていて、かなり少ない軍での不利な戦いを余儀なくされました。

この戦いで敗れてしまった義仲は、命からがら京都を脱出し、琵琶湖の方面へ逃げ、北陸地方への逃亡をはかりました。

しかし、滋賀県大津市の粟津の地にて深田(深い田んぼのことに足を取られてもがいているところを無名の兵士に矢を打たれ、無念の最期を迎えることとなりました。

これに関しては、鉄道唱歌 東海道編 第41番でも

朝日将軍義仲の 滅びし深田はいずかたぞ」

と歌われていますね。

詳しくは以下の記事でも解説しておりますので、ご覧ください。

宇治川(京都府宇治市)

古くから皇族・貴族の別荘として使われてきた宇治

京都府宇治市は、歴史的に天皇や皇族の別荘地として使われてきており、宇治川を初めとする美しい景色や、平等院鳳凰堂で知られます。

平等院鳳凰堂

平等院鳳凰堂は宇治にあるお寺ですが、末法思想の影響を受けているとされています。

「末法思想」とは?

末法思想とは、平安時代の10世紀末頃に流行った、いわゆる「ノストラダムスの大予言」みたいな、当時の人々を恐怖に陥れた思想です。

現代人の我々も「1999年に人類が滅亡する」みたいな恐怖の経験をしてきていると思いますが、これの平安時代バージョンと思ってもらってよいでしょう。

世の中が不安になると、どうしてもこういった終末思想が流行りやすいです。

また、それを救済しようとする宗教も流行りやすくなるといえます。

「末法の世この世の終わり」が1052年に来ると信じられていた

仏教を始められたお釈迦様は古代インドの人物です。

そのお釈迦様が亡くなって凄く長い年月が経つと、

- そのお釈迦様の教えを誰も正しく理解できる者がいなくなり、

- それによって「末法の世が来る」、

- さらにそれを拡大解釈すれば、「人類が滅亡する」

などと恐れられるような思想が、平安時代に流行してしまいました。

その末法の世が到来する時が、1052年だと信じられていたのでした。

そのため、その翌年(1053年)に藤原道長の息子である藤原頼通が、(人々を末法の世から救いたいという目的で、京都の宇治に建てたのが、平等院鳳凰堂というわけです。

ちなみに「末法」とは?

ちなみに「末法」の対義語は「正法」であり、つまりお釈迦様による本来の正しい教え、という意味になります。

この教えが守られなくなってもっと言えば、誤った教えが世の中に広まって人類終了となるとされていたのが、1052年だと信じられていたわけですね。

「うさぎの路」としての宇治 うさぎは縁起のいい動物

なお、宇治は元々は

- 「兎路」

- 「兎道」

つまりウサギの道だとも信じられていたのでした。

そのため、宇治市の「宇治上神社」はウサギいる神社として人気があります。

子宝祈願・安産祈願にもご利益があるウサギ

ウサギは繁殖能力が高く、たくさん子を産むことから、子宝祈願・安産祈願にご利益があるとされています。

また、ウサギはぴょんぴょん跳ねることから、それが

- 「飛躍」→「勝利」「合格」「商売繁盛」

などにご利益があるとされています。

鉄道唱歌に関連するところでは、埼玉県さいたま市浦和区の調神社が、うさぎ神社として人気です。

調神社については、以下の各記事でも解説していますので、ご覧ください。

↓さらに詳しい解説バージョン

京都駅・奈良線のホームより(京都府京都市)

京都までは行かず、再び木津駅に戻り、加茂・伊賀・柘植・三重方面へ

さて、奈良線を北上して宇治市までやってきましたが、鉄道唱歌では東海道編において充分に京都観光は行ったので、今回はさすがに京都観光はしません。

木幡駅まで行くと、京都まで行くことはなく、再び木津駅まで戻り、関西本線を東へ進み、やがて加茂駅(京都府木津川市)に至ります。

コメント