鉄道唱歌 関西・参宮・南海編の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!

津市の観光・歴史などについて、やさしく解説してゆきます!

↓まずは原文から!

一身田も夢のまに

走ればきたる津の町は

參宮鐵道起点の地

さらに読みやすく!

一身田も 夢のまに

走ればきたる 津の町は

参宮鉄道起点の地

さあ、歌ってみよう!

♪いっしんでんもー ゆめのまにー

♪はしればきーたる つのまちはー

♪さんぐうてつどう きてんのちー

亀山駅→一身田駅→津駅→阿漕駅→高茶屋駅→松阪駅→多気駅

(参宮線)

多気駅→田丸駅→宮川駅→伊勢市駅→二見浦駅(→至・鳥羽駅)

※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記

亀山駅を出て、津・伊勢市方面へ

名古屋方面への寄り道の後、再び関西本線で

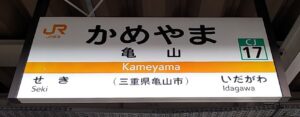

- 亀山駅(三重県亀山市)

まで戻ってきます。

亀山駅(三重県亀山市)

そして、亀山駅から先は伊勢方面へ、

- 紀勢本線

に乗っていくことになります。

紀勢本線とは?

紀勢本線は、

- 三重県亀山市の亀山駅から出発して、

- はるか紀伊半島を一周回って、

- 和歌山にまで至る

という路線です。

関宿で知られる、亀山市

三重県亀山市は、これまでも説明してきた通り

- 関宿

で知られます。

関宿とは、江戸時代の東海道という、旅人たちが徒歩または馬で行き交っていた頃の宿場町です。

関宿に関する話題は、以下の各記事でも解説していますので、ご覧ください。

【より詳しいバージョン・解説】

日本武尊の最期の地・亀山

また、亀山市は日本武尊(ヤマトタケルノミコト)終焉の地ともされています。

「古事記」などの日本神話において、日本武尊は奈良県を出発して、東国遠征(※)へと向かったのでした。

※東国遠征:父の第12代・景行天皇に命じられて、関東地方へと征伐しに行ったこと。

東国遠征から大和へ帰るも、途中で力尽きる

その戦いの後の帰りに、日本武尊は岐阜県と滋賀県の間にある伊吹山にたどり着きました。

しかし、大蛇と戦ってフルボッコに敗れてしまい、致命傷を負ってしまいました。

やがて、日本武尊は三重県亀山市にたどり着いたあたりで、亡くなってしまいました。

その後、ツルとなって大和国へ飛んでいく

その後、日本武尊は鶴となって、

- 大阪府の羽曳野市

のあたりまで飛んでいったとされています。

「羽曳野」の由来は、鶴となった日本武尊が羽を引いた(曳いた)ことに由来します。

ちなみに羽曳野市は、プロ野球選手のダッビッシュ有さんの出身地です。

日本武尊の墓(御陵)は、奈良県御所市にあります。

JR線と近鉄線との競合区間

三重県内の列車での移動は、主に「JR線」と「近鉄線」の二択になるのですが、JR線はどうしても近鉄線に比べて不利な印象を受けます。

単線・非電化・狭軌で不利なJR線と、複線・電化・標準軌で有利な近鉄線

JR線の場合は、一部を除いて単線(※)の区間が多くなります。

そのため、行き違いの列車を待避するという必要性に迫られることになります。

※単線:1本の線路を、上り・下りの列車で共用して使う

この「待避」により、余計に時間がかかってしまいます。

一方、近鉄線は基本的に複線(2本の線路)であるため、行き違いの退避は発生しないわけです。

そのため、近鉄線はJR線と比べて有利という状況にあります。

また、近鉄線は線路の幅として、新幹線と同じの約1.4mの標準軌を用いています。

標準軌は、JR線の普通列車の線路で採用されている幅約1.0mの狭軌よりも、幅がやや広くなっています。

そのため、安定してスピードが出やすくなります。

また近鉄線は、JR線と比べて線形がよく、真っ直ぐな線路が多くなります。

そのため、これもスピードが出やすく、JR線と比べて有利となる要因となっています。

亀山駅のスイッチバック構造が、ボトルネックに

さらに、JR線は亀山駅まで大きく西へ迂回し、ここで線路がスイッチバックの構造になっています。

「スイッチバック」とは、

- 一旦先頭から車両を突っ込んで、

- バックしてから、もう片方の方向へ発車する

という線路の形状であり、いわば「人」のような文字の形をした線路です。

実際には、亀山駅でスイッチバック運転をすることはなく、大抵が亀山駅止まりになります。

そのため、伊勢方面へ向かうには、亀山駅でさらに乗り換え必須となるわけです。これが大きな時間的なロスとなっています。

亀山駅を経由せず、まっすぐ南北へ進む伊勢鉄道線

上記の理由のため、JR線で名古屋から伊勢方面へ向かう快速列車(「快速みえ」号)では、亀山駅を経由しません。

つまり、四日市駅から(※)津駅まで真っ直ぐ南下できる、いわゆる

- 伊勢鉄道線

での経由となります。

※正確には、少し南の河原田駅(三重県四日市市)からです!

ただし「伊勢鉄道線」はJR線ではないため、青春18きっぷのみでは利用できません。

そのため、車内で(検札の方に対して)別途520円の支払いが必要となります。

この事からも、近鉄線がJR線に比べて有利な要因になっています。

これらのことから、名古屋~関西圏の交通利便性はJR線(関西本線)はほぼ諦めている印象があり、近鉄線の一本勝ちとなっています。

JR関西本線であれば、多くの場合、亀山駅と加茂駅での乗り換えが必須となります。

名古屋~関西圏では、東海道新幹線と近鉄線が競合

その代わり、名古屋~関西圏の移動は、東海道新幹線が近鉄線と競合している印象があります。

大阪(新大阪または大阪難波)~名古屋の移動で、

- 新幹線なら、約50分で5,940円

- 近鉄線なら、約2時間20分で4,790円です。

一方、やや安くなる近鉄線は、確か昔、「浮いたお金で、美味しいものを食べよう」と宣伝していた記憶があります。

これは恐らく、競合する東海道新幹線を意識したフレーズだと思います。

(※もし私の記憶違いだったらすみません)

様々な路線が入り乱れる、三重県

三重県では、

- 「JR線」

- 「近鉄線」

- 「伊勢鉄道線」

など、同じエリアに複数の並行した路線が入り乱れており、複雑になっています。

そのため、初めて三重県に来た人や土地勘のない人にとっては、その勘違いからくる「誤乗」が発生しやすくなります。

(例:近鉄線で名古屋に行くつもりが、間違ってJR線に乗ってしまった、など。)

普通列車でも「きっぷ拝見」!?誤乗防止のためか

こういった事態を防ぐためか、三重県では普通列車にも、「きっぷ拝見」を行う検札があります。

検札は、全国他の地域では特急列車で特に多いと思いますが、三重県では普通列車でも検札を行うため、最初はちょっと戸惑ってしまいます。

ただ、三重県の検札の方々も乗客に不快な思いをされたくない気持ちから、かなり気を遣っている様子もあります。

初めて青春18きっぷなどで三重県に行かれる方は、検札に戸惑わないようにしましょう。

従って、誤って「青春18きっぷ」で「快速みえ」に乗った場合は、JR線の区間ではない伊勢鉄道の区間を通過するため、車内で検札の方に対して別途520円を支払うという形になります。

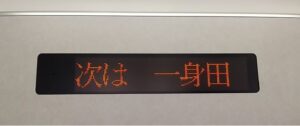

一身田駅(津市)へ

鉄道唱歌の話題に戻ります。

亀山駅を出発して紀勢本線を南下すると、

- 津

- 松阪

方面へ向かってゆきます。

そして、

- 一身田駅(三重県津市)

に着きます。

「次は 一身田」

一身田駅(三重県津市)

「一身田」って何?

一身田とは、奈良時代における

- 「三世一身の法」

において、後述するように家族三代にわたって続いた田んぼのことを、

- 一身田

という風に言ったようです。

三世一身の法とは?

「三世一身の法」とは、奈良時代における「田んぼを耕すためのルール」です。

詳しくは、後述します。

奈良時代の「公地公民」 ありがた迷惑な「口分田」の貸与

西暦710年より始まった奈良時代は、当初は「公地公民」といって、国によって田んぼが民衆に対して無条件に与えられたのでした(これが、あまり有り難くない)。

そして、その田んぼ(口分田といいます)の収穫のうち3%を納めよ、という決まりでした。

つまり、無理やり田んぼを貸し与えて、税金を納めさせて、「◯んだら田んぼを国へ返せ」という、当時の人々にとっては理不尽な仕組みでした。

かなり重い税負担となった「租庸調」

しかしこれに加え、租庸調という税負担まで課せられました。

租庸調とは、上記の収穫(米)に加えて、

- 「布」(→調)

- 「兵役」(→庸)

といった義務を課す税負担のことであり、人々にとってはかなり重いものでした。

さらに、九州への外国からの侵略を防ぐため、防人という義務(兵役)まで課せられました。

もちろん九州までの旅費は自己負担であり、当時は飛行機も新幹線もないわけですから、あまりに遠すぎる険しい道を徒歩で行くことを余儀なくされたのでした。

そのため、途中で力尽き、倒れて亡くなってしまうという人も多いといった、凄惨たる状態でした。

重税に耐えられず、逃げ出す農民 放置される田んぼ

これだけ民衆の負担が重いと、必然的にみんな田んぼを捨てて逃げ出すようになります。

こうなると、田んぼは荒れ放題です。

しかし国にしてみれば、せっかく田んぼを与えたのに、本来そこから入ってくるはずの税金も徴収できなくなります。

何より、民衆にしてみれば、田んぼを自分たちで自由に耕せず、しかも◯んだら国に返さなければならないという仕組みでした。

これでは到底、民衆のモチベーションは上がりませんでした。

三代まで田んぼを自由に持てる「三世一身の法」

そこで西暦723年に出された法律が、「三世一身の法」です。

この法律では、

自分たちで耕した田んぼは、子ども・孫の三代までは、国へ返さなくてもいい

ということにさせ、新規に田んぼを耕すためのモチベーションアップを図ったのです。

三代をまとめて、「一身(一人)」と見做したわけですね。

このようにして出来た田んぼが、いわゆる

- 「一身田」

というわけです。

「墾田永年私財法」で、永遠に田んぼを保持できるように

しかしこの制度では、孫の三代が終わると、その田んぼ(一身田)は結局国へと返さなければならず、不公平であることには代わりませんでした。

そこで出来たのが、743年の

- 「墾田永年私財法」

です。

これによって、民衆は好き放題に田んぼを耕して、頑張った分だけお米が採れるという資本主義のような仕組みに代わりました。

公地公民制は崩壊、荘園の誕生

しかしそれと同時に、奈良時代初期の公地公民制は崩壊することになります。

このように、力のある人はどんどん耕してゆき、田んぼはより広大になり、その膨大な利益でさらに耕してゆくようになります。

こうして出来た巨大な田んぼを、「荘園」といいます。

荘園を守るため、「武士」の誕生

特に平安時代にかけてできた「荘園」は裕福であるため、常に略奪の危機にありました。

その略奪を防ぐため、武装した農民が出てくるようになります。

これがまさに、「武士」のはじまりです。

一身田駅を、「夢の間に」過ぎ行く

一身田駅周辺の田んぼ。万葉の昔(奈良時代)から、この田んぼで耕していたのでしょうか。(三重県)

一身田駅から大変話題が逸れて申し訳ないですが、歌詞の通り、

過ぎてゆきます。

やがて津の市街地へと近づくため、窓の景色は県庁所在地に相応しい、都会的な様相を呈してきます。

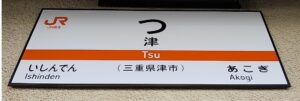

津駅(津市)に到着

三重県の県庁所在地である津市の中心駅、

- 津駅(三重県津市)

に到着です。

津駅(三重県津市)。ひらがな1文字という強烈なインパクトある駅名標です!

ひらがな一文字、日本一短い駅名「津駅」 (津市)

三重県津市は三重県の県庁所在地です。

また、「津(つ)」はひらがな一文字であり、津駅の駅名標はひらがな一文字で書かれています。

そのため、凄くインパクト大です。

そのため、津駅の駅名標は遠くから見ると「はてな(?)」の文字に見えるようです。

かつて三重県最大の都市だった津市 高度経済成長期、四日市に抜かれる

元々、1950年代までは三重県最大の都市は県庁所在地の津市でした。

ところが1960年代以降の高度経済成長期の頃に、四日市市で大量に石油化学コンビナートなどが誘致されるようになり、そこで働く人々が大量に増えたため、人口では四日市市が津市を上回ってしまいました。

しかし、津駅周辺はやはり県庁所在地だけあって、都会的でそれなりに商業施設も多く、青春18きっぷで三重県の旅をするときは必ず降りたい駅です。

津駅では、休憩や買い物など様々な目的で、やはり降りたいところです。

明治時代における、「参宮鉄道」起点の地 (津駅・津市)

歌詞には

とありますが、これはあくまで鉄道唱歌の明治時代の話です。

伊勢神宮への参拝客のために作られた参宮鉄道

明治時代、亀山駅から津駅まで延びてきた鉄道は、さらに伊勢神宮へ参拝する客を乗せたいということで、「参宮鉄道」という民間の鉄道会社が、津駅から先に独自に路線を造ったことが始まりになります。

現在ではJR紀勢本線の一部となります。

ちなみにJR参宮線は、松阪市より南の

- 多気駅(三重県多気郡多気町)

が紀勢本線と参宮線との分岐点になります。

つまり、明治時代の参宮鉄道と、現在の参宮線は別物ですので、歌詞の内容と混同しないよう注意しましょう。

次回は、津市・結城神社の話題

次は、津市にある結城神社の話題となります!

コメント