鉄道唱歌 関西・参宮・南海編の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!

阿漕・高茶屋・雲出川の地理・歴史を、やさしく解説してゆきます!

↓まずは原文から!

名も高茶屋の雲出川

わたりながらも眺めやる

桃のさかりやいかならん

さらに読みやすく!

名も高茶屋の 雲出川

わたりながらも 眺めやる

桃のさかりや いかならん

さあ、歌ってみよう!

♪なもたかぢゃやの くもずかわー

♪わーたりながらも ながめやるー

♪もものさかりやー いかならんー

亀山駅→一身田駅→津駅→阿漕駅→高茶屋駅→松阪駅→多気駅

(参宮線)

多気駅→田丸駅→宮川駅→伊勢市駅→二見浦駅(→至・鳥羽駅)

※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記

津駅を出て、松阪方面へ

津駅(三重県津市)を出発すると、

- 阿漕駅

- 高茶屋駅

という風に過ぎてゆき、雲出川という大きな川を渡ります。

やがて、松阪方面へ向かっていきます。

阿漕駅に到着 (津→雲出川→松阪)

阿漕駅(三重県津市)

阿漕駅(三重県津市)

阿漕駅(三重県津市)は前回も説明したように、

- 結城神社

が近くに存在する駅でもあります。

とはいっても、阿漕駅から結城神社まではやや距離がありますので、注意しましょう。

「阿漕な商売」の由来

「阿漕」は、いわゆる

- 「阿漕な商売」

と言う言葉の由来です。

「阿漕な商売」とは?

「阿漕な商売」とは、

- 「社会通念上好ましくない商売」、

つまり

のことをいいます。

昔、漁業禁止だった伊勢の海で、魚釣りをした漁民

昔はこの近辺の海岸地域、つまり伊勢神宮の付近の海では、(神域のため)漁業が禁止されていました。

ところが、ある漁民が自分本位で(自分の利益だけを追求して)魚釣りをしてしまったのでした。

この故事から、「阿漕な商売」という言葉の由来となりました。

まあ、確かに神域では誰も魚を釣ろうとしません。畏れ多いし、罰も当たるからです。

しかし、逆に言えばライバルとなる漁民がいないわけで、他の人(漁師)がやっていない中で自分だけやってしまえば、確かに大儲けになるかもしれません。

- 祟りたたりや罰の存在を恐れていない(または信じていない)

- あるいは、魚を捕らないと生活が成り立たないくらい、切羽詰まってる

ような人は、それでも(いけないと思いつつも)やってしまうでしょう。

それでも、やはり完全なるマナー違反です。

もし法律で禁止されていたら、罰則ものになるでしょう。

余談:不正のトライアングル理論

ちなみに余談にはなりますが、人間がいけないことをする原理を説明した法則として、「不正のトライアングル理論」というものがあります。

これは、人間は

- 「機会」

- 「動機」

- 「正当化」

の3つのトライアングル要素が揃ったときに犯罪をするとするという、アメリカのクレッシーという学者が唱えた理論になります。

例えば、

- 「不正をやる権限が立場上与えられてるし(機会)」

- 「急いでるし、お金もないし(動機)」

- 「みんなやってるし(正当化)」

などという理由が揃えば、人間は悪いことをやってしまうという理屈です。

根本的な要因を取り除けば、不正は未然に防げる

逆にいえば、犯罪や不正、コンプライアンス違反を防ぐには、上記の3つの要素をいかに(世の中や会社、社員の間などで)減らしていくがが重要となるわけです。

もちろん罰則を厳しくしたりするのもアリですが、それだけでは根本的解決にはならず、再発のリスクもあるからです。

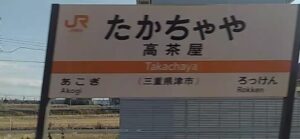

高茶屋駅に到着 (津→雲出川→松阪)

話がだいぶ逸脱してすみません。

阿漕駅を過ぎると、やがて

- 高茶屋駅(三重県津市高茶屋)

に到着します。

高茶屋駅(三重県津市)

そもそも、「高茶屋」とは?

伊勢神宮参拝の帰りに、お茶飲みに立ち寄った茶店

高茶屋とは、昔、伊勢神宮の帰りに、高貴かつ名高い人達が、通りがかりに寄ってみた茶屋が、この地の名前の由来になっています。

茶屋とは、お茶やお菓子などをイートインで提供する、昔の道端にあったお店です。

現代でいうところのカフェ・喫茶店・道の駅などに該当します。

現代でもカフェなどは、都市部の駅前だったり、郊外の交通量の多いドライブスルー的な場所に店舗があることが多いといえます。

道を行き交う人々を呼び止めてコーヒー等の飲食物を提供するスタンスは、今も昔も変わらないわけです。

掛詞「その名も高い」と「高茶屋」

歌詞は、「その名も高い」と「高茶屋」という地名の掛詞になっているものと思われます。

掛詞とは、日本の歌や詞などで古くから使われてきた言葉遊び、洒落の一種です。掛詞は鉄道唱歌では非常に多く登場します。

雲出川を渡る (津→松阪)

高茶屋駅を過ぎたら、

- 雲出川

という大きな川を渡ってゆきます。

雲出川(三重県)

雲出川 島根県の「出雲」と、由来が同じ?(※駄文)

雲出川の由来は、島根県の出雲と語源が同じなんでしょうかね(?)。

ちなみに余談にはなりますが、出雲の斐伊川は、元々ヤマタノオロチ(八岐大蛇)がスサノオ(素戔嗚尊)に討たれた場所になります。

「雲がたち出ずる国」ということで出雲という名前になりました。

斐伊川と並行する、木次線

斐伊川は、JR木次線と並行して流れる川です。

JR木次線は、スーパー赤字路線として、鉄道ファンから人気があります。

木次線の営業係数(100円稼ぐのに必要な投資金額)は、なんと6000以上となっています。

木次線は、

- 中国山地の険しくも美しい山々の景色

- 出雲坂根駅の「三段スイッチバック」

- 車窓の「奥出雲おろちループ」

などが魅力です。

個人的に、「雲出川」と島根県「出雲」は、イメージが被る

以上のことから、島根県とは全然関係ないのに、私は三重県の雲出川を列車で渡るときは

とか考るわけです。(^^;)

松阪周辺の鉄道沿線の各話題・みどころ

三重県では、普通列車でも「きっぷ拝見」が存在

また、三重県のこの近辺でJR線に乗っていると気付くと思いますが、普通列車の車内での「きっぷ拝見」があります。

「きっぷ拝見」は、新幹線や特急列車などの不正乗車や特急券買い忘れ防止などを目的として行われます。

しかし、三重県では普通列車でも「きっぷ拝見」を行うため、かなり珍しいといえます。

近鉄線との「誤乗防止」が目的?

このように三重県内において普通列車でも「きっぷ拝見」を行う理由は、果たして何でしようか。

恐らくですが、三重県におけるJR線は、近鉄線と常に隣接していているため、乗り間違え(誤乗)を防ぐ目的があると考えられます。

特に「共有ホーム」には注意

特に、松阪駅ではJR線と近鉄線のホームが、共有スペースの内にあります。つまり、同じ空間で繋がっており、JR線と近鉄線の空間がお互い仕切られていないわけです。

そのため、JR線のきっぷを買って、普通に近鉄線へと乗り間違えることができます(←日本語おかしい)。

わからない人・慣れていない人は本当に間違えるため、乗ってから「きっぷ拝見」をされて、初めて誤乗車に気付くわけです。

三重県を青春18きっぷで旅行される方は、この辺りも念頭に置いておくとよいでしょう。

伊勢中川駅(近鉄線)

雲出川を渡ると、東側には近鉄線の重要駅である

- 伊勢中川駅(三重県松阪市)

があります。

伊勢中川駅は、いわゆるデルタ(Δ)型の線路で有名です。

伊勢中川駅の「Δ構造」

大阪・奈良方面から伊勢中川駅までやってきた列車は、伊勢中川駅からそのまま伊勢方面(南側)へ真っ直ぐ延びる線路の形となっています。

そのため、名古屋方面へ向かうには、反対側(北側)へと向かわなければなりません。

もしΔ構造が存在しなかったら?

このとき、Δ形ではなくスイッチバック形式(※)だった場合、

- 伊勢中川駅で、座席の向きを変える必要が出てくる

- 名古屋方面への乗り換えが必須となる

わけです。

※スイッチバック形式:先頭から一旦突っ込んで、反対方向へと運転する方式

そのため、近鉄線の大阪難波~名古屋間の移動は大きなボトルネックとなります。

そうなると、新大阪~名古屋間で競合する東海道新幹線に対して、かなり競争面で不利になっていたことでしょう。

それだけに、伊勢中川駅のデルタ構造は、存在価値・意義が高いものと思われます。

名松線 (松阪→伊勢奥津)

やがて、松阪駅に近づくにつれ、名松線と合流してきます。

本来は、名張へと続くはずの路線だった?

名松線は、

- 松阪駅

- 名張駅(三重県名張市)

とをそれぞれ結ぶことを目的とした路線です。

しかし実際には、名張駅までの延伸は断念しており、途中の

- 伊勢奥津駅

までで、建設はストップしています。

理由は、先に出来た近鉄大阪線との競合において敗れてしまい、名張まで延ばす意味・意義・必要性が無くなってしまったことなどが原因です。

建設中止・断念となり、途中で「行き止まり」の路線に (名松線)

こうした、ニョロっと突き出た行き止まりの路線を、盲腸線といいます。

盲腸線が出来る理由は、

- 建設途中で資金不足・工事困難・人口減少などの理由で、建設がストップしてしまう

- 元々はどこかの駅と繋がっていたのが、一部分の区間だけが利用者激減などが理由で、廃止されてしまう

ことなどによって起こります。

次は、松阪市の話題へ

程なくして、列車は松阪駅に着きます!

コメント