中央線鉄道唱歌の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!

都留市・(南北の)都留郡の地理や歴史などを、やさしく解説してゆきます!

↓まずは原文から!

人住む里は打ち拓け

南北都留の兩郡は

甲斐絹織の名産地

さらに読みやすく!

人住む里は 打ち拓け

南北都留の 両郡は

甲斐絹織の 名産地

さあ、歌ってみよう!

♪ひとすむさとはー うちひらけー

♪なんぼくつーるの りょうぐんは

♪かいきぬおりのー めいさんちー

高尾駅→相模湖駅→上野原駅→四方津駅→鳥沢駅→猿橋駅→大月駅→初狩駅→笹子駅→(笹子トンネル)→甲斐大和駅→塩山駅→山梨市駅→石和温泉駅→酒折駅→甲府駅

※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記

山々を過ぎ、大月方面へ

鳥沢駅(山梨県大月市)を過ぎると、列車は大月市の中心へ向かってゆきます。

また、周りの山々はますます深いものになってゆきます。

歌詞には

人々の済む里(村や町)は、打ち開けてきている

と歌われています。

この辺りは、

- 「大月市」

- 「都留市」

- 「北都留郡」

- 「南都留郡」

などの町がメインとなってきます。

「川」が作る、深い谷と平野部

周囲の山々は深いですが、桂川や丹波川などの”川の水”によって地面が下へ削られる(侵食される)と、そこには”谷”と”平地”ができます。

つまり、

- この川の周辺に出来る、わずかな平地の周りに、

- 町や集落が出来て、

- 人々の生活や経済活動が行われている

というわけです。

明治時代に織物で栄えた、南北の都留郡

歌詞にあるように、明治時代にこの地域は、「織物」の工業で栄えたわけです。

そのため、出来上がった織物を(例えば甲府や東京などへ)出荷して購入してもらうことによって、人々は生計を立ててきたことが想像できます。

都留市、南都留郡・北都留郡

都留郡(つるぐん)とは

都留郡とは、山梨県大月市とその南の都留市の周辺のエリアのことです。

都留郡には、いわゆる「南北」があります。

大月市と都留市を境に、

- 南都留郡

- 北都留郡

というエリアに分かれています。

北都留郡

北都留郡は、大月市から北約5kmほどのエリアであり、小菅村や丹波山村といった2つの村があります。

南都留郡

南都留郡は、大月市の南の都留市よりも南のエリアをいい、富士河口湖町も含む計6つの町村からなります。

富士河口湖町へは、後述するように、大月駅から「富士急行線」に乗って向かうことができます。

また歌詞にある通り、この地域は甲斐絹織の名産地となります。

「甲斐絹織」の名産地

織物とは、昔の和服・着物のことです。

織物は職人の手によって手間を掛けて造るので、必然的に高価かつ高級なものになります。

しかし、明治時代になると産業革命により、大量生産され価格も安くなります。

そうなると、従来の高価な織物は必然的に衰退してゆきます。

しかし100年も経った現代では、その希少性から伝統工芸品という扱いとなります。

そうなると、今度は昨今の少子高齢化もあって、後継者問題や技術の継承などで悩むようになってきます。

そのため、全国的に地元の自治体によって保存の取り組みがなされています。

富士急線・大月線、河口湖

河口湖方面へは、富士急線・大月線で行くことができ、大月駅で乗り換えということになります。

こちらは次回解説します。

都留文科大学

山梨県都留市は、大月市の南にある自治体であり、都留文科大学が所在するため、20代前半の男女の人口の割合が多くなっています。

リニア実験線

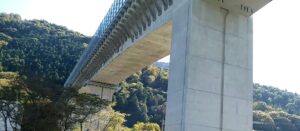

リニア実験線(山梨県都留市)

また、この地域には「リニア実験線」があります。

リニア実験線は山梨県のみならず、宮崎県にもあります。

宮崎県の実験線は現在では使用されていませんが、現在でもその線路跡があり、日豊本線の車窓から眺めることができます。

宮崎県のリニア実験線については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

「リニアモーターカー」とは

「リニアモーターカー」は、磁石の力で車両を浮遊させ、時速500kmでの走行を実現する仕組みです。

時速350kmが限界とされている従来の鉄道とは異なり、浮遊するリニア式では線路と車輪による「摩擦係数が小さい問題」がないため、さらなるスピードアップが期待できるわけです。

「摩擦」の問題が生じない、リニア方式

従来の鉄道では「摩擦係数」が小さく、車輪と線路(レール)が完全には(摩擦により)噛み合わずに、実際には微妙な「空転」や「スリップ」が起きながら進んでいます。これによって列車のスピードロスが起きるのです。

しかしリニアは浮遊させているため、このような「摩擦」の問題は起きずにスピードアップが可能となるというわけです。

2027年に「リニア中央新幹線」が開業できれば、山梨リニア実験線も”実際の線路”として利用される予定となっています。

諸問題により、延期されたリニア開業

しかし現在は様々な「リニア問題」により建設はかなり遅れており、2027年の開業は間に合わないことが確定してしまいました(リニア問題については、ここでは割愛させていただきます)。

「リニア問題」については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

次は、桂川・猿橋の話題へ

次回は、「桂川」「猿橋」の話題となります!

コメント