中央線鉄道唱歌の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!

甲府駅への到着と、昔の交通の歴史などについて、やさしく解説してゆきます!

↓まずは原文から!

都を出でゝいでて六時間

座りて越ゆる山と川

甲府にこそは着きにけれ

さらに読みやすく!

都を出でて 六時間

座りて越ゆる 山と川

甲府にこそは 着きにけれ

さあ、歌ってみよう!

♪みやこをいでてー ろくじかんー

♪すわりてこーゆる やまとかわー

♪こうふにこそはー つきにけれー

高尾駅→相模湖駅→上野原駅→四方津駅→鳥沢駅→猿橋駅→大月駅→初狩駅→笹子駅→(笹子トンネル)→甲斐大和駅→塩山駅→山梨市駅→石和温泉駅→酒折駅→甲府駅

※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記

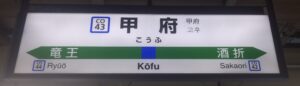

甲府駅(甲府市)へ到着

酒折駅(山梨県甲府市酒折)を出ると、

- 身延線との合流点

- 甲斐善光寺

- 身延線・金手駅(山梨県甲府市)

などといった地域を通り過ぎます。

すると、窓の景色は間もなく、県庁所在地に相応しい高いビルに囲まれた、都会的な様相を呈してきます。

山梨県の県庁所在地である甲府市の中心駅・甲府駅(山梨県甲府市)に到着です。

甲府駅(山梨県甲府市)

歌詞「旅ちょう」とは?

「旅ちょう」とは、「旅という」と意味です。

つまり、

という意味です。

昔の旅は本当に険しかった

昔は険しい山岳地帯や峠道を、何日も宿場町に泊まりながら、徒歩または馬で移動していました。

山の中は暗くて常に遭難のリスクもありましたし、GPSもありませんから、道に迷ったら最期です。

大雨で道が泥濘んだり、川の流れが急すぎて渡れないこともあったでしょう。

旅と言うよりも、もはやサバイバルですよね・・・(少なくとも現代人の我々からすれば)。

険しい山道で大雨に遭ったら、途方に暮れたりすることもあったでしょう。

そして山賊に襲われて、金品どころか命まで奪われるリスクもあったのです。

昔は川を渡ろうにも、橋もまともにありませんでした。

それは軍事上の理由や、また何回橋をかけても洪水で流されてしまうため、ならばいっそ最初から橋をかけずに「渡し舟」を運航したりしたのでした。

または、自力で川を渡るなどの危険な行為も必要でした。

「座席に座ったまま」、険しいと山を越えられるようになった

それが鉄道が出来てからは、歌詞にあるように”座席に座ったままで”険しい山と川を越えられるようになったのです。

つまり鉄道の登場は、(当時としては)それまでの旅の常識を覆す、画期的な発明だったことでしょう。

つまり、鉄道はそれまでの旅の常識を覆す、画期的な発明だったっというわけなんですね!

当時は6時間、今は特急で1.5時間

歌詞によれば、鉄道唱歌の当時(明治時代)は、東京~甲府間が約6時間かかっていたことがわかります。

現在では普通列車でも約3時間、特急「あずさ」「かいじ」では約1時間半ほどで着きます。

時代とともに、列車の性能が向上

昔の鉄道は「蒸気機関車」であり、現在の鉄道は「電車」です。

昔の列車は坂道に弱くなかなかスピードは出せませんでしたが、時代と共に列車の性能は向上し、坂道にも少しずつ強くなってきました。

また繰り返しにはなりますが、明治時代になって鉄道ができてからは、歌詞にあるように

- 「座席に座ったまま、険しい山と川を越えて移動できるようになった」

というわけです。

現代の我々は当たり前に列車に乗っていますし、車内でぼーっとスマホを見ているだけで簡単に山岳地帯を越えたりもできています。

しかし、こうした昔の人々の苦労を知ることで、今の我々の当たり前の幸せをかみしめることができます。

リニア新幹線が出来たら、わずか25分の旅へ

そしてリニア中央新幹線ができれは、東京(品川)からわずか20分~30分ほどで甲府に着くことも可能になるでしょう。

ちなみに、リニアの駅は、甲府駅の南へ約3キロメートルほどの位置になると言われています。

次回も、甲府の話題に

次回から、複数回にわたって甲府市の話題となります!

コメント