山陰鉄道唱歌の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!

日本三景・天橋立の地理・歴史を、初心者の方にもやさしく解説してゆきます!

↓まずは原文から!

波も靜けき與謝の海

名高き日本三景の

天の橋立こゝにあり

さらに読みやすく!

波も静けき 与謝の海

名高き日本三景の

天の橋立 ここにあり

さあ、歌ってみよう!

♪なーみじしずけき よさのうみー

♪なだかきにっぽん さんけいのー

♪あーまのはしだて ここにありー

京都駅→二条駅→嵯峨嵐山駅→亀岡駅→園部駅和知駅→綾部駅→福知山駅→上川口駅→下夜久野駅→上夜久野駅→梁瀬駅→和田山駅→養父駅→八鹿駅→江原駅→豊岡駅→玄武洞駅→城崎温泉駅

※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記

日本三景・天橋立をめぐる

舞鶴からは、更に宮津湾をめぐることになります。

さらに日本三景の一つ、天橋立をめぐることになります。

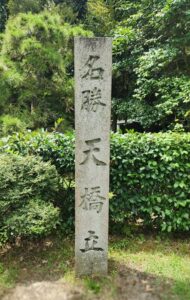

日本三景・天橋立(京都府宮津市)

宮津湾とは、京都府の日本海側の海のことです。

天橋立からの、宮津の海(京都府宮津市)

日本三景の一つ・天橋立

日本三景・天橋立(京都府宮津市)

天橋立は、いわゆる日本三景の一つになります。

日本三景とは、以下の三つになります。

- 松島(宮城県)

- 宮島(広島県)

- 天橋立(京都府)

松島については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

宮島については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

大きな砂州からなる、天橋立

日本三景・天橋立(京都府宮津市)

天橋立は、大きな砂州を描くことが特徴です。

つまり、細長く美しい陸地に、松の木々が綺麗に植えられているといったイメージになります。

さすが日本三景というだけあって、素敵な景色ですよね。

砂州からできた、天橋立の地形

天橋立・宮津の海(京都府宮津市)

砂州とは、川や海流が運んできた土砂が、海に溜まって積み上げられることで出来る陸地です。

川の水は、岩や地面を削り(侵食し)ながら流れます。

その削られた砂が、河口付近に溜まって、陸地を形成するというわけです。

ただし、天橋立の場合は川によるものではなく、沿岸の海の流れによって運ばれてきた砂で出来たものです。

このような砂州は、まだ科学が発達していなかった昔は神様の仕業だと考えられてきました。

しかし実際には、川や海が運んでくる土砂が堆積して、連なり陸地になったものになります。

他にもある、山陰地方の「砂州」

山陰地方には、このような砂州がたくさんあります。

その形が、まるで神様が造った「はしご(梯子)」や「橋」のようにも思えるため、

- 「大天橋」

- 「小天橋」

などのようにも呼ばれます。

小天橋は、近隣の久美浜町に実際に存在する砂州でになります。

こちらも、天橋立と同じように、沿岸の海流が運んだ砂が積み上げられて出来ました。

砂洲がつくる「トンボロ」

また、元々は「湾」や「入り江」だったのが、このように川が運んできた土砂が積み重なって、細長い砂洲ができてゆきます。

これにより、湾や入り江にフタがされ、湖になってしまうという現象が起こります。

このような砂州を、トンボロともいいます。

トンボロは、イタリア語に由来します。

山陰地方には、このように砂州によって湾にフタをされて、「湖」になったりするケースが多々あります。

例えば、鳥取県米子市の中海や、境港がある、弓ヶ浜などもいい例です。

弓ヶ浜は、日野川によって運ばれてきた砂によって出来た砂州になります。

京都丹後鉄道でめぐる、丹後の国

久美浜町と小天橋は、豊岡駅(兵庫県豊岡市)から、京都丹後鉄道で向かうことができます。

京都丹後鉄道は、WILLER TRAINSが運営する鉄道路線になります。

京都丹後鉄道は、京都府最北部の、

- 京丹後市

- 与謝野町

- 宮津市

などの市町を経由します。

天橋立へも、京都丹後鉄道で

天橋立へも、宮津駅または西舞鶴駅から京都丹後鉄道にて、

- 天橋立駅(京都府宮津市)

から向かうことができます。

京都丹後鉄道・天橋立駅(京都府宮津市)

京都丹後鉄道の、各路線

宮津駅を境にして、それぞれ

- 宮津~西舞鶴間を、「宮舞線」

- 宮津~豊岡間を、「宮豊線」

- 宮津~福知山間を、「宮福線」

といいます。

つまり、それぞれの頭文字を取った路線名になります。

このように、京都丹後鉄道は宮津を中心として、T字型の路線を形成しています。

このうち、天橋立駅は宮豊線に含まれます。

併せて覚えておきましょう。

京丹後とは?

京丹後とは、「丹後国」に由来します。

丹後国とは

丹後国とは、ちょうどこのあたりの、京都府最北部のエリアをいいます。

京都府北部は「丹波国」といいます。

昔むかし、丹波国から分かれて出来た国が「丹後国」にります。

丹後国の国府は、天橋立のある京都府宮津市にあったと推測されています。

国府とは、その国の政治の中心機関であり、現代の「県庁」などに該当します。

一方で、丹波国の国府は京都府亀岡市にあったとされています。

「丹後ちりめん」で知られる与謝野

与謝の海の周辺地域は、丹後縮緬の名所です。

ちりめん(縮緬)とは、簡単にいうと織物の一種です。織物とは、昔の高貴な和服のことをいいます。

くれぐれも、魚介類の「ちりめん」とは異なるので、混同しないようにしましょう。

同じ「ちりめん」の産地として、琵琶湖の東にある滋賀県長浜市があります。

次は、再び道を戻り、福知山へ

次は、再び道を戻り、福知山に着きます!

コメント