房総半島一周の旅について、わかりやすく解説してゆきます!

茂原市の地理・歴史などを、やさしく解説してゆきます!

今回は、茂原市の話題

今回の房総半島の旅は、千葉県の東海岸にある茂原市の話題となります。

安房鴨川駅→安房小湊駅→行川アイランド駅→上総興津駅→鵜原駅→勝浦駅→御宿駅→大原駅→上総一ノ宮駅→茂原駅→大網駅

※上記は全ての駅ではなく、スペースの都合上筆者が独断でピックアップしたもの

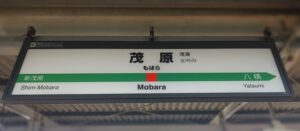

茂原駅(茂原市)へ到着

上総一ノ宮駅(千葉県長生郡一宮町)を出て外房線を北上すると、だんだんと徐々に景色はひらけていって、平野部へと出てきます。

そしてほどなくして、

- 茂原駅(千葉県茂原市)

に到着します。

茂原駅(千葉県茂原市)

茂原駅(千葉県茂原市)

日蓮宗のお寺・藻原寺

千葉県茂原市には、藻原寺というお寺が存在します。

藻原寺は、鎌倉仏教の一つである日蓮宗のお寺になります。

日蓮宗は、同じ千葉県の鴨川市の出身である、日蓮上人が開祖の宗派となります。

千葉県鴨川市と日蓮上人の関係について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

茂原の由来・藻原荘

茂原の名前は、かつて平安時代あたりに存在した藻原荘という荘園があったことに由来します。

「荘園」とは?

荘園とは、いわば「耕せば耕すほど儲かる(というか耕しまくって儲かった)、大きな田んぼの集まり」です。

平安時代あたりからこうした荘園は増えてゆき、巨大な財を持っていたため、常に略奪の危機にありました。

なので荘園を守るため、雇われた武装集団が後の武士の始まりです。

また後述するように、大きな荘園は、国司からの税金の取り立てにかなり悩まされていました。

なぜ「荘園」ができたのか?きっかけは奈良時代から

荘園がおこった背景には、奈良時代に遡ります。

奈良時代は公地公民制といって、たとえ必死こいて耕した田んぼであっても、死んだら全部国へ返さないといけないという決まりでした。

- 「田んぼはみな国のもの」

- 「むしろ、国が田んぼを(無理やり)貸してあげる」

- 「その代わり、税金を必ず納めてね」

という考え方です。

なんともありがた迷惑な制度ですね。

人々のモチベーションを上げるため、「墾田永年私財法」制定

しかし「死んだら田んぼを国へ返す」という仕組みでは、自由に田んぼを耕せない(耕しても意味ない)ため、人々のやる気は起きません。

しかも当時は租・庸・調(そ・よう・ちょう)という重い税金が課せられていました。

そのため、田んぼを放置して逃げ出したりして、田は荒廃してしまい生産性も税収も上がりませんでした。

これではマズいということで、国は743年に「墾田永年私財法」という法律を出すことにしました。

これは

「耕した田は、永久に自分達のものでいいよ」

という内容の法律です。

荘園のはじまり

これによって人々のモチベーションは上がり、みんな必死こいて次々に田んぼを耕すようになります。

そして(周囲に川などがある水が豊富な平地など)田んぼ・稲作に有利な土地に住めた人々や、たくさんの協力者に恵まれた人達はすごい勢いで田を拡大してゆきます。

こうした出来た巨大な田が「荘園」です。

その「荘園」の1つである「藻原荘」が、大昔の茂原市に存在したわけです。

藻原荘の管轄をしていた、奈良の興福寺

また、その藻原荘を管轄していたのが、奈良の興福寺だったというわけです。

奈良の興福寺については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

横暴な税の取り立てをした「国司」

ではなぜ興福寺といったお寺が荘園を管理していたのかというと、簡単にいうと「節税」のためです。

荘園はとても大きな田で裕福だったために、常に国司からの不当な税金取り立てに狙われやすかったからです。

いつの時代も、金持ちから税金を大量に取ってやろう、と考えるのは共通です。

今でいうと、税務署から不当に「税金さっさと大量に納めろ!」と脅されるイメージです(現代では人権の観点から、さすがにこんな不当な取り立てはあり得ません)。

「寄進地系荘園」節税のために、荘園を寄進

しかし平安時代~鎌倉時代の当時は、お寺からは税金が取れないというルールがありました。

現代でいうと、宗教法人には税金がかからないというイメージでしょうか。

なので国司からの不当な税金取り立てから逃れるために、荘園は自分たちの田んぼ・土地をお寺に丸ごとあげるよ、ということにしたのでした。

これを「寄進」といい、こうした荘園を「寄進地系荘園」といいます。

平安時代の節税方法「不入の権」「不輸の権」

こうすると、名目上は田んぼ・土地がお寺のモノになるために非課税(節税)になります。

その代わり、守ってもらうためのお金をお寺に納めます。

これによって、

- 国司は、税金取り立てのために荘園に介入することができないという「不入の権」

- 税金が免除される「不輸の権」

を得ることができます。

当時としては、立派な節税方法です。

こうして荘園とお寺のWin-Winな関係が出来上がったのです。

「税金」の問題は、いつの時代も金持ちを悩ませる

以上が藻原荘と興福寺の関係性になります。

いつの時代でも、大金持ちにとっては税金の扱いと国との関係には頭を悩ませることになります。

2019年に1億8,000万円の脱税で逮捕された三崎優太(青汁王子)さんのように、目立っている大金持ちは国から狙われやすいのです。

皆さんは、大金持ちと節税の関係性について、どう考えるでしょうか。

ゆうこりんの出身地・茂原

茂原市は、タレントの小倉優子さん(ゆうこりん)の出身地としても知られます。

小倉優子さんはデビュー時からずっと「こりん星出身」という設定で売っていました。

しかし、今はこりん星キャラをやめ、茂原市出身を公言されています。

茂原市=こりん星?

ちなみに私は「茂原市=こりん星」のイメージが強いです(^^;)

なので私は、茂原駅に着いた瞬間に「こりん星にやって来た~!」と思っちゃいます(^^;)

大網白里駅に到着

茂原駅を出てさらに北へ進むと、東金線との分岐駅でもある大網駅(千葉県大網白里市)に着きます。

ここからは、バスで九十九里浜に向かいます。

こちらは次回解説します。

北は銚子、西は蘇我・千葉

北へ進めば東金線であり、この後乗り換えて、銚子方面へと向かいます。

左に進んだらそのまま外房線となり、蘇我駅(千葉県千葉市)に戻ります。

旅の途中で、千葉で一休み

青春18きっぷまたは北海道&東日本パスならば、大網駅から外房線で千葉市へゆき、旅の途中で一休みする選択肢もあります。

千葉では「快活CLUB」の完全鍵付個室などで一夜を明かすか、またはカプセルホテル・ビジネスホテルなどで1泊し、翌朝からは再び大網駅へ戻り、東金線で銚子方面へ向かうという選択肢もありでしょう。

次は、九十九里浜へ

次は九十九里浜の話題となります!

コメント