釧網本線・知床斜里駅→川湯温泉駅の鉄道旅と、知床斜里の地理・歴史などを、旅行初心者の方にもわかりやすく解説してゆきます!

斜里岳(釧網本線の車窓より)(北海道)

世界遺産・知床のある知床斜里駅へ

知床半島の景色が、徐々に登場

釧網本線・オホーツク海沿いを進む(北海道)

原生花園を出て、

- 浜小清水駅

- 止別駅

などの駅を過ぎ、さらに東へ進むと、窓の奥側には徐々に知床半島が姿を現してきます。

右奥に徐々に現れる、知床半島(釧網本線の車窓より)(北海道)

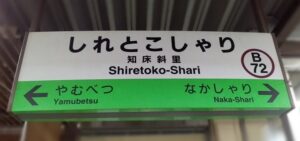

知床斜里駅(斜里町)に到着

やがて知床斜里駅(北海道斜里郡斜里町)に到着します。

知床斜里駅(北海道斜里郡斜里町)

元々は「斜里駅」だった

知床斜里駅は、元々は斜里駅という駅名でした。

斜里町の駅なので、シンプルに「斜里駅」という駅名だそったわけですね。

しかし知床のネームバリューをどんどん打ち出していきたいという地元の人々の願いを込めて、1998年に「知床斜里駅」に駅名変更となったのでした。

そして2005年には、知床は世界遺産に登録されています。

世界遺産・知床

知床は世界遺産に登録されたともあり、今やとても人気な観光名所になっています。

そのため、近隣の大空町にある女満別空港は、知床への玄関口のような位置付けの空港となっており、利用者がとても多くなっています。

「流氷」が押し寄せる、知床

知床といえば、なんといっても流氷が有名ですね。

流氷とは、氷(凍った海の水)が流れてくることです。

このあたりは(まるで北極海のように)海水の温度が低いため、海の水が凍ってしまい、その塊が知床・オホーツク海の海に流れ着くわけですね。

「流氷の南限」知床

知床は、この「流氷の南限」とされます。

南限とは、「南の限界地点」ということです。

つまり知床よりも南の地域では、流氷は(普通は)見られないという意味です。

そもそも流氷を見るには日本は暖かい(暑い/緯度が低い)国になるので、それだけ日本で流氷が見られるのは珍しいというわけですね。

真っ白に凍った海の上を、クルーズ船が行くというわけです。本州ではまず体験できないことですからね。

知床八景の一つ「カムイワッカ湯の滝」

また、知床では知床八景とよばれる景色が有名です。

その「知床八景」の中の1つに、「カムイワッカの湯の滝」というものがあります。

「カムイ」とは、アイヌ語で「神様の」とう意味になります。

北海道では

- 「特急カムイ」

- 「神居古潭(カムイコタン)」

- 漫画「ゴールデンカムイ」

などで使用例がありますよね。

「ワッカ」とは、「水」という意味です。

他にも覚えておくと便利なアイヌ語を、いかに列挙します。

- ヌプリ→山

- ベッ(別・部)→川

- ナイ(内)→川

- ホロ、ポロ(幌)→大きな

- トー、ト→沼、湖

- サム(寒)→~の傍に

- チャシ→縄張り

- ネップ(熱郛、子府)→流木のあるところ

知床五湖(しれとこごこ)

そして世界遺産・知床を構成する要素の1つに、知床五湖があります。

その5つの湖は、それぞれ一湖・二湖・三湖・四湖・五湖というふうに名前がついています。関係

その美しさについては、私が説明するまでもないでしょう。

YouTubeで「知床五湖」で検索すれば、多くの旅行系YouTuberさんらが動画を上げておられますので、是非観てみましょう。

江戸時代に斜里で起きた悲劇・津軽藩士殉難事件

知床は、その昔、津軽藩士がたくさん寒さに凍えて死んでしまったという、悲劇の場所でもあります。

これを「津軽藩士殉難事件」といいます。

江戸時代の武士たちは、今でいう「自衛官」のような国防の役割も担っていたわけです。

なので、外国からの脅威に備えて、武士たちは幕府に命じられて海岸線などの警固にあたっていたのでした。

江戸時代、頻繁にロシアと衝突が起こっていた北海道沿岸部

江戸時代、北海道(蝦夷地)ではロシアからたびたび通商(商売をやること)を求められていました。

ロシアからすれば、ロシア産の商品を売ることで利益になります。また、日本も日本製の商品がロシアに売れることになります。

なので、お互いWinーWinになっていいよね、だから

「もちろん貿易してくれるよね」

ということで、度々日本にやってきています。

例えば、根室にやってきたラクスマンや、長崎にやったきたレザノフらがそうです。

鎖国中の日本 通商要求を断固拒否

しかし、当時の日本は鎖国中であり、これらを断固拒否してしまいます。

そして幕府は、もう二度とロシアがやって来ないように、北海道の警備を固めようとします。

そのため、知床・斜里あたりのオホーツク海の海岸の警備を命じられたのが、現在の青森県弘前市を拠点にしていた、津軽藩でした。

警備を命じられた津軽藩

こうして警備を命じられた津軽藩の武士たちは青森県を出発し、海を渡り、何ヵ月もかけて北海道へと徒歩(または馬)で移動します。

当時はもちろん新幹線・飛行機・特急列車・高速道路などはありませんでしたから、それだけ大変な移動だったのです。

知床の地に着いたのは、約3ヵ月後の8月のことでした。

夏でも寒い知床 秋には早くも極寒に

しかし、知床のこの地域は、夏でもひんやりと涼しい(下手したら寒い)ような地域です。

秋には早くも雪が降り始めて徐々に寒くなり、少しずつ体調不良者が続出していったのでした。

早くも11月にはまるで真冬の極寒のようになってしまい、津軽藩の武士たちは徐々に倒れ、死亡していったのでした。

極寒と病に悩まされ、次々倒れていく武士たち

というのも、作った小屋が「本州仕様」であり、オホーツク海の寒い北風が小屋の隙間から入ってきてしまいます。

その隙間から入ってくる風をまともに受けてしまい、あまりにも小屋の中が寒すぎて、火を焚いたとしても煙が室内に充満してゴホゴホいってしまい、まともに暖をとることもできませんでした。

しかも大量に備蓄していた米と味噌の食糧は炭水化物だらけのため、深刻なビタミン不足に陥ってしまい、脚気という病気に苦しむことになりました。

脚気とは、ビタミン不足により末梢神経が侵され、手足がしびれるなどの症状がおきてしまう病気のことです。

アイヌすら敬遠する土地 まともに警備すらままならず

ちなみにこの地域は、「寒い地域で生活するプロ」であるアイヌ民族ですら住みたくないような(越冬を敬遠するような)地域だったため、津軽藩の武士たちはアイヌ民族からこの「極寒の地域で住むためのテクニック」を教えてもらうことすらできなかったのです。

ここまで凍死・病弱・衰弱者が出てくると、もはやロシアからの海の警護どころではなくなり、倒れた武士たちの看病に追われるという有り様でした。

海が凍り、ロシアと「陸続き」に 怯える武士たち

しかも冬のオホーツク海は凍って(真っ白になって)しまうため、これにより

「凍った海の上を人が歩くことができる」

ようになってしまいます。

この海が凍るということは

「ロシアと陸続きになる」

↓

「ロシア兵が凍った海の上を歩いて来られる」

↓

「ロシア兵が海の上から攻めて来られるようになる」

ことを意味することとなります。

このことに、津軽藩士たちは恐怖するようになります。

ただでさえ武士たちは極寒で衰弱し、倒れ続けている状況です。

そこをロシアと陸続き(のために、いつロシア兵が攻めてくるかわからない)という状況に、兵士たちは鬱状態になり、精神的に不安定になってしまいます。

長期の必死の滞在を終え、青森(津軽)へ帰還

このように多くの殉難者を出しただけのオホーツク海近辺警備も、翌年にはなんとか使命を終え、なんとか(春まで)生き残った武士たちは命からがらこの地域を出発しました。

春まで出発できなかったのは、海が凍ってしまって(流氷のために)帰りの船が出せなかったためですね。

舟と陸路を駆使し、なんとか青森まで帰還

そして稚内の西に浮かぶ利尻島からは日本海沿いに船(海路)で青森まで帰ろうとしたのですが、小樽の西にある積丹半島のあたりで嵐で船がやられしまい、仕方なく海路は諦めて陸路で帰ることにします。

そして小樽→千歳→室蘭→長万部→函館を経て、なんとか青森・弘前に戻ったそうでした。

長年にわたり隠蔽されていた、事件の記録

しかもこの大量の武士が殉職した事件は、津軽藩の「恥ずべき歴史」であるとして、長年にわたって秘匿・秘密にされていました。

しかし1954年になって、当時の津軽藩士の一人がそのときの悲劇の様子を記した日記・記録が発見されたことで、ここでようやく初めて世間に「津軽藩士殉難事件」の存在が明るみになりました。

そして、亡くなった武士たちの悲劇の歴史を忘れないようにするために、1973年には津軽藩士に対する慰霊碑が建てられたのでした。

斜里町と弘前市は、「友好都市」の関係に

そして斜里町と青森県弘前市は、1983年に「友好都市」の関係を結んでいます。

斜里町では、夏になると弘前市の名物である「弘前ねぷた」が、町を練り歩きます。

「ねぷた祭り」「ねぶた祭り」は、青森県の伝統的行事です。

江戸時代にアイヌ民族が蜂起した「クナシリ・メナシの戦い」

知床のシンボル・羅臼山のある羅臼町は、目梨郡に属します。

目梨(メナシ)は、江戸時代後期の1789年に起きたアイヌ民族の蜂起・反乱である「クナシリ・メナシの戦い」の舞台にもなりました。

クナシリとは、現在の北方領土・国後島のことです。

松前藩による統治 アイヌとのトラブル

江戸時代の北海道は蝦夷地とよばれ、松前藩によって支配されていました。

松前藩とは、北海道の左下(函館よりも南西で青森県に近い)にある、現在の松前町を拠点としていた藩になります。

藩とは、江戸時代におけるエリア分けであり、現在でいう「都道府県」のようなものです。

いや、都道府県よりももう少し細かい範囲のため、むしろ「市」に近いかもしれません。

アイヌへの冷遇、起きる反乱

江戸時代の北海道(蝦夷地)は、最初こそ松前藩に任せっきりだったのでした。

しかし、アイヌを冷遇するような交易ばかりで、反乱やトラブルだらけになっていました。

それは、和人(日本人/松前藩)がアイヌ側に差し出す「米」などよりも、アイヌ側が提供しなければならない「魚」や「毛皮」などの量の方が多かったため、アイヌ民族側は損をすることとなり、不満を持ったわけです。

それにより、アイヌは江戸時代以前から何度何度も和人(日本人/松前藩)に対して、武装蜂起を起こしてきました。

例えば

- 1457年の「コシャマインの戦い」

- 1669年の「シャクシャインの戦い」

が代表的で有名ですね。

詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

蝦夷地が幕府の「直轄領」に

このまま松前藩に北海道(蝦夷地)を任せておくと、もはや争いになるばかりでした。

そこで江戸幕府は、北海道(蝦夷地)を幕府の直轄領(藩による支配ではなく、幕府が直接支配すること)とすることにしたのでした。

「場所請負制」のはじまり

そして蝦夷地の商売は、(商売に関しては素人である)武士である松前藩ではなく、本州から派遣された商人に請け負わせました。

まぁ、ある意味北海道の商売関連を「丸投げ」したわけです。そしてこれが後述するように、アイヌ民族にとっての悲運・悲劇の始まり、そして大規模反乱になる「クナシリ・メナシの戦い」へつながっていくのです。

これによって松前藩の武士にとっては

「商人から一定の金額(収穫物)(運上金/うんじょうきん)さえ納めてくれれば、商人はいくら儲けてもいいよ」

という仕組みができました。

武士にとっては(苦手な)商売を商人に任せることができ、なおかつ「運上金」という安定収入も得られるため、この仕組みはオイシイですよね。

このような商人とアイヌの交易(商売)の拠点のことを「場所」といいます。

例えば現在の厚岸町(釧路市と根室市の間にある町です)にあった場所は「厚岸場所」といいます。

このように、江戸時代には北海道のあちこちに「場所」が設けられていました。

この「場所」において商人への請負による商売(トレード、物々交換)が行われていたため、これを「場所請負制」といいます。

アイヌに対する労働搾取 怒り爆発から反乱へ

しかしこの仕組みが、アイヌ民族を地獄のように苦しめることになります。

商人は少しでも利益を上げるため、アイヌ民族をまるで奴隷のように扱っていくようになったからです。

アイヌ民族に支払う給料が安ければ安いほど(むしろ「タダ働き」させるほど)、商人は儲かることになります。

特に酷かったのが国後島で、国後島のアイヌはまるで奴隷のようにこき使われ、次々に過労死して倒れてゆきました。

「こんなことが許されてたまるか!」といってアイヌ民族たちが武装蜂起したのが、18世紀におきた「クナシリ・メナシの戦い」です。

アイヌの敗北、江戸幕府による仕打ちがさらに厳格化

このクナシリ・メナシの戦いは、江戸幕府から次々に援軍が送られゆき、アイヌ軍は太刀打ちできずに、わずか数ヶ月で鎮圧されてしまいました。

このアイヌ民族の大敗をうけ、もはやアイヌにとって江戸幕府は全く太刀打ちできない存在となっていたため、このあたりからアイヌ民族は徐々に幕府(日本人)の言いなりとなってゆきました。

そしてアイヌ民族は、日本語の使用を強制(アイヌ語の使用禁止)をされたり、(アイヌは「魚釣り」や「狩猟」が得意だったのにも関わらず)慣れない農業に駆り出されたり、アイヌ文化をはく奪されたりと、アイヌの文化・存在・尊厳は徹底的に否定されていくようになっていきました。

この当時の日本人の行いが、現在においてもアイヌの民族問題・人権問題に関わってきているのです。

斜里岳を左に走る

知床斜里駅を出ると、線路はここで進路を南へ大きく変えます。

そして本格的に、摩周・釧路方面へと向かってゆくわけです。

斜里岳の姿が現れます。

斜里岳(釧網本線の車窓より)(北海道)

中斜里駅(北海道斜里郡斜里町)

中斜里駅を過ぎて、やがて、

- 清里町駅(北海道斜里郡清里町)

に着きます。

清里町駅(北海道斜里郡清里町)

アイヌ語由来でない、珍しい地名

清里町は、北海道には珍しくアイヌ語由来でない地名です。それは小清水町と、斜里町の間にある町なので、「清里町」というわけです。

北海道で他にアイヌ語に由来しない地名は、明治時代に(北海道に夢とロマンを求めて)移住(入植)してきた人々や出身地・地元の名前だったり、合併して新しく(日本風の名前に)決まったりしたものなどがあります。

「札弦」と「咲来」は、語源が同じ

やがて、

- 札弦駅

- 緑駅

を過ぎます。

札弦駅は、咲来駅と由来が同じです。

アイヌ語で(夏の道)という意味になります。

咲来駅は、宗谷本線・音威子府村の駅です。

川湯温泉駅へ

やがて川湯温泉に着きます。

今回はここまでです!お疲れさまでした!

コメント