太宰治のふるさと・津軽地方(金木町)と、津軽鉄道の沿線の観光などについて、わかりやすく解説してゆきます!

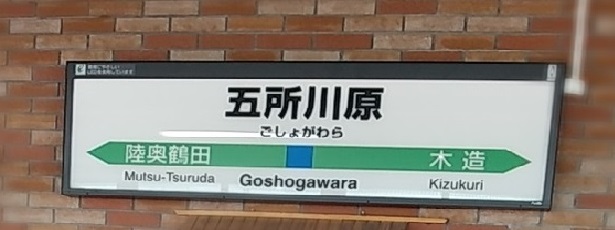

五所川原駅・津軽鉄道 太宰治ゆかりの地へ

五能線・五所川原駅(青森県五所川原市)

五所川原駅(青森県五所川原市)からは、津軽鉄道に沿ってゆきます。

津軽鉄道・津軽五所川原駅(青森県五所川原市)

太宰治のふるさとなので、「走れメロス号」という列車に乗って、津軽半島北部をひたすら進んでゆきます。

「走れメロス」とは、太宰治の小説であり、主人公メロスが、身代わりになった友(セリヌンティウス)を救うために、約40キロという距離をひたすら走り続けるというストーリーです。

かなりの経営苦境にある、津軽鉄道

津軽鉄道は、残念ながらかなりの経営苦境にあえいでいます。

なにせ津軽半島の北部という、青森県でもかなり人口が少ない地域を走るローカル線であるため、なかなか仕方ない部分もあります。

したがって、津軽鉄道は「地元の移動の足」というよりは、むしろ太宰治ファンに向けた「観光路線」という側面が強いといえます。

「ストーブ列車」という、冬の期間にストーブを炊きまくって走るという企画もあります。

太宰治の小説の「朗読」が行われる、津軽鉄道

津軽鉄道の列車内では、アナウンスで太宰治の小説の「朗読」が行われます。

太宰治の小説「津軽」は、

- 太宰治が、とある出版社から旅費をもらって、

- 地元への帰省を兼ねて、小説のネタ・題材となるべき旅行を、

- 1944年5月~6月にかけて行った

ときのことが書かれています。

なぜ太宰治は、小説「津軽」の旅行をしたのか?

当時は太平洋戦争(大東亜戦争)のまっただ中であり、日本が既に劣勢だった時期でした。

そのため、太宰治はいつ戦争で死ぬかもしれないという不安から、せめて最後に地元の津軽を旅行しておきたい、という思いから津軽旅行をしたのでした。

ちなみに太宰治は、出版社から旅費を貰うと、彼の性格からしてそのお金でパビナールなどの薬物を購入してしまいそうなものでしたが、そこはきちんと旅費に使ったため、えらいと思います。

国木田花丸ちゃんも読んでいた小説「津軽」

なお「津軽」は、筆者が好きなアニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」で、図書室で国木田花丸ちゃんが読んでいた本でもあります。

他にも花丸ちゃんは図書室で太宰治の「お伽草紙」も読んでいたシーンもあり、花丸ちゃんはかなり太宰治が好きなんだと思います。

なお「お伽草紙」は、太平洋戦争(大東亜戦争)のまっただ中にかかわらず、彼が疎開中にユーモアを交えて描いた作品になります。

津軽鉄道の旅:嘉瀬駅(金木町)に到着

吉幾三さんの出身地・嘉瀬駅(かせえき)

やがて、嘉瀬駅(青森県五所川原市金木町)に到着します。

※津軽鉄道・嘉瀬駅にて(青森県五所川原市金木町)

津軽鉄道・嘉瀬駅(青森県五所川原市金木町)

嘉瀬駅からの津軽鉄道・「走れメロス号」(青森県五所川原市金木町)

ここはかなり歴史を感じさせる駅舎で、津軽地方を感じさせるいい雰囲気の駅です。

「俺ら東京さ行ぐだ」の曲の舞台

そしてここは、昭和を代表する歌手・吉幾三さんの出身地です。

吉幾三さんは「俺ら東京さ行ぐだ」という曲が有名ですね。

・・・などと、とんでもない田舎の様子が、これでもかという具合に歌われています。

他にも、歌詞によれば

などの無無尽の地元だったようです。

さすがに「電気が無エ」はない、、

そして極めつけは、

という強烈な歌詞があります。

この歌詞はさすがに「いや、それはないでしょ」とツッコミを入れたくなるところであり、しかも地元民からも

という苦情が相次いだそうです。

しかし、実際に吉幾三さんが少年時代を生きた1960年代の嘉瀬駅周辺は、本当に「電気が無かった」のだそうです。

どうしても「田舎」のイメージが強い青森

青森は「田舎と聞いて連想する都道府県」でいつもトップ(一位)であり、やはり「青森県=田舎」というイメージが強くなっています。

それも、この曲「俺ら東京さ行ぐだ」の知名度がバツグンに高いことも起因しているのかもしれません。

ちなみにこれを逆・「都会が嫌だ」バージョンにして替え歌を作ると、

「草原無ェ 牧場も無ェ あるのは高層ビルばかり」

「俺らこんな都会嫌だ こんな都会嫌だ」 「青森へ出るだ」 「青森へ出たなら銭コア(=お金)貯めで」

「金木で会社やるだ」

みたいな意味・歌詞になるでしょうか。

都会の暮らしにうんざりしたら、青森への旅行・移住もアリ!?

なので、もし都会の高層ビルに囲まれた暮らしにうんざりしたときは、青森への旅行・観光、ひいては「移住」も検討してみるのもいいかもしれません。

そして金木町でもし本当に会社をやる人がいたら、それは金木町としては大歓迎になるでしょう。

地元に企業が出来ると、新たに雇用が生まれたり、法人税などの税収アップにつながるからですね。

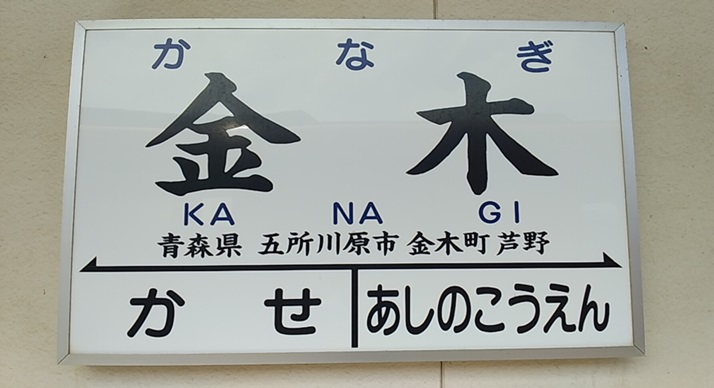

津軽鉄道の旅:金木駅(金木町)に到着

太宰治のふるさと、金木町(かなぎまち)

嘉瀬駅から一つ北へ行くと、金木駅に着きます。

金木町は、いわずと知れた、太宰治の出身地です。

津軽鉄道・金木駅(青森県五所川原市金木町)

太宰治(津島修治)の生まれた「斜陽館(現在)」

金木駅から西へしばらく行くと、太宰治の生家である斜陽館があります。

太宰治は、先述の通り本名を津島修治といいます。

また、「太宰治」という名前はあくまでペンネームになります。

太宰治こと津島修治は、明治時代末期の1909年6月19日に、この家で生まれました。

津島家は、明治時代における華族であり、地元の大金持ちとして君臨していました。

なので、津島家の家はとても立派・豪華で大きいです。

戦後、津島家は没落

しかし戦後になって、先程も少し述べた通り、華族にはじまる貴族の制度は廃止されてしまいました(これは津島家とは直接には無関係、小説「斜陽」では重要なテーマ)。

また、それまで津軽地方で地主として栄華を築いてきた津島家は、土地を貸して収入を得るといった従来の方法が取れなくなったことで没落することとなり、残念ながら衰退していまいます。

戦後になって、太宰治が没落した津島家を見て落胆し、「斜陽」という代表作のタイトルを思い浮かんだのでした。

斜陽とは?

ちなみに斜陽とは、元々は「傾きはじめた太陽」という意味です。

それが転じて、「それまで栄えていた者が堕落する」という意味になります。

まあ、今でいう「オワコン」という意味です。

どちらかというとマイナスの意味ですね。

したがって、既に終わった(オワコンとなった)産業のことを「斜陽産業」ともいいます。

太宰治の生家・斜陽館の二階にある、太宰治が幼少期を過ごしたという豪華な部屋では、ふすまのすみっこに「斜陽」の文字があります。

なので「斜陽」という言葉は、太宰治の人生においてはわりと馴染み深いフレーズだったのでした。

「斜陽」が書かれた、安田屋旅館(静岡県沼津市)

斜陽は、先述のアニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」の舞台になった、静岡県沼津市・内浦三津の「安田屋旅館」で書かれました。

アニメでは「十千万旅館」として登場している旅館です。

「朝、食堂でスウプを一さじ」 ではじまる「斜陽」の冒頭文は、この沼津市・安田屋旅館で書かれたものです。

走れメロスの中にも「斜陽は赤い光を、樹々の葉に投じ、・・・」というフレーズがあります。

たとえ「人間失格」でも生きていける、現代の世の中

太宰治は、その輝かしい名声の裏側で、落第・自◯未遂・薬物中毒・散財・常軌を逸した女遊び・モテ過ぎて愛人を何人も抱え逆に困るなど、とにかくメチャクチャで堕落した、そして激動すぎる人生を送ってきました。

まさに文字通り「恥の多い生涯」といえるでしょう。

私(筆者)も「人間失格」そして「ADHD」である

しかし、私(筆者)も失敗ばかりで常に人に怒られてばかりの、ろくでもない人生を送ってきました。

私も「人間失格」です。

そして私も「恥の多い生涯」を送ってきました。

私(筆者)は、子供の頃から「変人」「頭おかしい」扱いされ、友達がおらず、いじめはもはや基本、アルバイトもまともに務まらず、会社でも使えない人間扱いでした。

得意はことは「勉強」だけ。

いわゆる「社会不適合者」です。

「社会不適合者」「人間失格」な人でも生きていける世の中へ

しかし、私のような人間失格な「社会不適合者」であっても、現在では生きていけるような仕組みが整っていると思います。

それはフリーランスへの道(「クラウドワークス」や「ランサーズ」といったサイトに登録)であったり、他にも投資・YouTuberやFIRE達成など、必ずしも会社勤めやアルバイト等をしなくても、生きていけるような方法はたくさんあります。

太宰治さんがもし現代に生きていれば、自殺・心中を図る必要性は無かったのかもしれません。

たとえ人間失格であっても、今の世の中では生きていけるのです。

津軽鉄道・津軽半島 その他のみどころ

津軽半島のさらに北には、何がある? 義経の伝説も

津軽半島は、青森県の北西に突き出た半島です。

逆に、青森県の北東に突き出た半島は「下北半島」といいます。

本州最北端の地は、下北半島の大間崎にあります。

一方、津軽半島の最北端の地は、竜飛岬になります。

海の向こうは、北海道です。

源義経にゆかりあるとされる津軽半島

津軽半島は、源平合戦で活躍した源義経にゆかりあるとされている地域でもあります。

源義経は源頼朝の弟であり、「九郎判官」とも呼ばれ、神戸の一ノ谷、山口県・壇ノ浦で活躍し、鎌倉幕府の成立に大きく貢献しました。

しかし兄の源頼朝と仲が悪く、岩手県・平泉で滅ぼされてしまいました。

義経の激動の人生については、以下の記事でもわかりやくす解説していますので、ご覧ください。

「義経は実は生きていた」という都市伝説

しかし死んだと思われた源義経は、岩手県・平泉の衣川館で敗れた後、なんと実は生きていたという都市伝説があります。

つまり、青森・津軽半島からさらに海を渡り、北海道に入ったとされているのです。

そのため、北海道にも義経に関する伝説がいくつもあります。

例えば、北海道の最初の鉄道である、明治時代の官営幌内鉄道には「義経」という機関車もありました。

これは「北海道に源義経が生き延びたから」という伝説に因んでいます。

北海道の義経の伝説については、以下の記事でも解説しているため、ご覧ください。

さらに義経は大陸・モンゴルにまで渡り、なんとチンギス・ハンとして降臨したという伝説まで存在しています。

津軽半島最北端の地・竜飛岬

竜飛岬とは、津軽半島最北端の地であり、また津軽半島と北海道とが最も近く接近する(19.5km)場所でもあります。

ただし、下北半島にある本州最北端の「大間崎」と、函館側の「汐首岬」との方が、本州と北海道が最接近する場所(17.5km)になります。

また、竜飛岬は、石川さゆりさんの名曲「津軽海峡・冬景色」でも歌われてますね。

そして竜飛岬と対になる北海道側は、白神岬と言い、こちらは北海道最南端にあたります。

十三湖と、十三湊

津軽半島の西海岸側には、十三湖もあります。

十三湖は、しじみがたくさん採れることで有名です。

しじみとは、貝の一種です。

また、「しじみ」は島根県の宍道湖でも有名です。

十三湖は、鎌倉時代~室町時代には日本海沿岸の交易港「十三湊」のあった場所です。

以前の記事でも詳しく解説した、鎌倉時代に津軽地方の有力豪族(強くてお金を持った一族)であった安藤氏(安東氏)の拠点として栄えてきました。

しかし安藤氏が後に南部氏によって敗れて北海道に追放され、新しい津軽地方の覇者となった南部氏が海運業にあまり力を入れてこなかったこともあり、十三湊は衰退してしまいました。

なお似たような名前であり、南方・白神山地にある十二湖とは無関係です。

次回からは、五能線で本格的に日本海側へ

次回からは、五能線での旅がいよいよ本格化します。

五所川原駅を出て、

- 鰺ヶ沢

- 深浦

- 東能代

方面へ向かってゆきます。

今回はここまでです。

お疲れ様でした!

コメント