五能線・五所川原~東能代の鉄道旅と、五能線の歴史・沿線の地理などを、初心者の方にも、わかりやすく解説してゆきます!

今回から、本格的に五能線・日本海側の旅へ

前回で津軽鉄道の旅から戻ってきたので、今回は

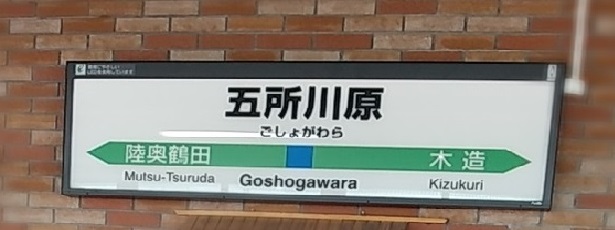

- 五所川原駅(青森県五所川原市)

から、五能線を西に進み、日本海側へと出てゆきます。

五所川原駅(青森県五所川原市)

そして日本海側をずっと南下してゆき、秋田県側の、

- 東能代駅(秋田県能代市)

の方向へ進んでゆきます。

東能代駅(秋田県能代市)

五能線経由で、日本海側の旅へ

そして今回からは、いよいよ本格的に日本海側の旅のスタートとなります。

全国屈指の海がきれいな観光路線・五能線の旅のスタートです。

快速「リゾートしらかみ」であれば、座席指定券840円を支払えば、

- 「青春18きっぷ」

- 「北海道&東日本パス」

でも乗ることが出来ます。

乗るときは海側の「A席」を指定・確保するのがよいでしょう。

しかし人気なので、早めの予約がおすすめです。

昔は500円くらいだったような気がしたのですが、2023年10月から840円になったようです。

注意しましょう。

五能線の歴史

最初は五所川原側と、能代側から少しずつ線路を延ばしていった五能線

五能線は、

- 五所川原(青森県五所川原市)

- 能代(秋田県能代市)

の二つの町をつなげるという目的で、明治時代終わり~昭和はじめにかけて、段階的に作られていった路線です。

五所川原と能代の、それぞれの頭文字をとって「五能線」というわけです。

しかし現代の実際の起点・終点は

- 「川部駅」

- 「東能代駅」

となっているため、慣れるまではなかなか想像つきにくいかもしれません。

ちなみに

- 川部駅(青森県南津軽郡田舎舘村)

は、五所川原駅よりもさらに南にある駅で、奥羽本線との合流・分岐駅でもあります。

つまり、最初は五所川原側・能代側の両方から、約30年もの年月をかけて延ばしていった路線なのです。

そして1936年、両者から延びてきた線路は、真ん中の深浦町のところでドッキング(合体)して、1本の長い線路になりました。

これこそが五能線の歴史になります。

明治時代の当初は、能代市の中心地に「能代駅」を置けなかった

五能線の歴史は、まずは1908年に開業した、

- 能代駅(現在の東能代駅)

- 能代町駅(現在の能代駅のこと)

のそれぞれを結ぶ区間の開業からスタートしています。

明治時代終わりの1901年ごろ、青森県の北東側から西へ建設・延びてきた奥羽本線は、当初はできるだけ能代市の中心地に線路を通したかったそうなのです。

しかし、その際に地元民が町中に線路を通すことに反対したため(理由はよくわかりません)、当初は現代の能代駅の位置(町の中心部)に駅と線路を建設することはできませんでした。

初代能代駅だった、東能代駅

こうしたことから仕方なく、能代市の市街地から少し南東に外れた位置にある、現在の「東能代駅」の位置に、「初代の能代駅」が出来ました。

1901年のことです。

あと、米代川という川が能代市の平野を流れているため、東の

- 弘前

- 大館

側から、西の能代に線路をまっすぐに延ばそうとするときに、

- この米代川の存在が障壁となってしまい、

- うまく能代市の真ん中に線路を持ってきづらかった

という理由もあるかもしれません。

能代駅~東能代駅の線路も、後に出来た

いずれにせよその後、現代の能代駅~東能代駅の区間の線路も、後に出来ることになりました。

そして、この新しい路線は、能代線と命名されることになりました。

ともあれ、なんだかんだで結局は能代市の中心部に駅が出来たということになり、1908年の当初は「能代町駅」という名前でした。

そして翌年に「能代駅」に改称し、これが現在の能代駅になっています。

これはやはり、能代市の中心部まで線路と駅が無いのは、さすがに不便だという地元住民の声・苦情もあったのでしょう。

青森県・五所川原側からも延ばしていった、五能線の線路

青森県側でも、1918年に民間の陸奥鉄道という会社が、まずは川部~五所川原間に開業させました。

当時は、第一次世界大戦の「大戦景気」のまっただ中ということもあり、物価高騰(インフレ)によって資材調達がなかなかままならなかったのでした。

そのため、平坦で穏やかな平野でありながら、なかなか思うように線路建設が進まなかったようです。

こちらについては、前回も解説した通りです。

詳しくは前回の記事をご覧ください。

こうして、五所川原側・能代側からの、両方の街から順番に線路を建設してゆき、伸ばしていったのでした。

苦心の末、「五能線」として両方の線路が1つにつながる

しかし1929年におきた昭和恐慌の影響で、建設が一時スローダウンしてしまいます。

恐らく、線路建設のための資材調達・購入などが、予算不足などもあり、滞ってしまったのでしょう。

資金が不足すると作業員も雇えませんから、仕事がなかなか先に進みません。

当時は失業者が多く、大変な時期だったのです。

こうした苦心の末、1936年になり、ちょうど全体の真ん中にあたる、

- 陸奥岩崎駅

- 深浦駅

をそれぞれ結ぶ区間が最後に開通したことで、両方から伸ばしてきた線路が、ここで1本につながりました。

こうして全ての区間が1本の線路として完成し、これをきっかけに五能線と改称されたのでした。

五能線の原型「陸奥鉄道」を作った、明治時代の津軽のお金持ちたち

ちなみに五能線の元祖となる陸奥鉄道とは、明治時代に津軽地方のお金持ち・名家の方々が、お金を出し合って作った、民間の会社です。

まだ自動車が一般的ではなかった明治時代、

「その上で、自分達も利益が上がる一石二鳥の仕組みを構築しよう」

ということで、日本各地に民間の鉄道会社が立ち上がっていった時代でした。

明治時代、1877年の西南戦争で深刻な財政難に陥っていた日本

明治時代の日本は、1877年に鹿児島・熊本で起きた西南戦争によって税金を投入しすぎてしまい、深刻な財政難に陥っていました。

そのため、1880年代あたりから民間の鉄道会社が次々に日本各地で立ち上がってゆき、日本の各地・あちこちに鉄道を建設していきました。

それが日露戦争後の1906年に「鉄道国有化」で軍事目的のために国有化され、

- それが戦後に「国鉄」となり、

- さらに1987年に、現代のJR(日本旅客鉄道株式会社)となる

に至っています。

「津軽地方のお金持ち」の代表格・津島源右衛門

そして陸奥鉄道を作った「津軽地方のお金持ち」の筆頭格・代表格が、津島源右衛門という人物です。

津島源右衛門は、あの小説家・太宰治の父親です。

太宰治は、本名を津島修治といいます。

太宰治は、相当に「優れた家系」の出身だったことがわかります。

その後、初代・能代駅は機織駅はたおりえきに名前を変えて、1943年に現在の「東能代駅」に名前を変えています。

次回は、五能線の旅と沿線解説へ

では、次から本格的に五能線の旅と沿線の解説編となります!

今回はここまでです!

お疲れ様でした!

コメント