羽越本線・鶴岡の鉄道旅と、鶴岡の観光・地理、庄内藩の歴史などについて、初心者の方にも、わかりやすく解説してゆきます!

鶴岡に到着 庄内藩の本拠地

鶴岡方面へ進む(山形県)

余目駅から南下すると、やがて

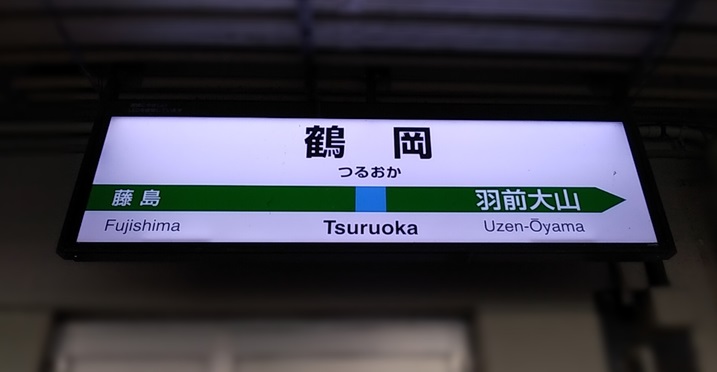

- 鶴岡駅(山形県鶴岡市)

に到着します。

鶴岡駅(山形県鶴岡市)

鶴岡駅(山形県鶴岡市)

月山と羽黒山への拠点・鶴岡市

山形県鶴岡市は、

- 月山(標高1,984m)

- 羽黒山(標高414m)

への拠点となっています。

江戸時代には庄内藩の本拠地として栄えてきた、鶴岡

また、江戸時代には庄内藩の本拠地として栄えてきました。

庄内藩は、江戸時代に現在の鶴岡市を本拠地として、現在の庄内地方を知行(支配すること)していた藩です。

別表記で、荘内藩とも書きます。

酒井氏という一族によって治められてきた、庄内藩

庄内藩は先述の通り、酒井氏という一族が、江戸時代の最後まで一貫して統治し続けました。

そして庄内藩の藩庁(「県庁」や「市役所」のような場所)は、鶴岡市にある鶴ヶ岡城に置かれました。

酒井氏は、譜代大名(関ヶ原の戦いで、徳川家に味方をした大名)でした。

そして、この譜代大名は、比較的転封された(※)大名が多い職種ではありました。

※転封とは、江戸時代の言葉で、言わば人事異動のことです。

ただし、「左遷」のニュアンスに近い、どちらかというとマイナスの意味での人事異動になります。

しかし酒井氏の場合は、確かに何度か転封の危機は何あったものの、後述する

- 「住民たちからの、必死の引き留め」

などが実を結んで、なんと転封が一度も無かったという、数少く珍しい譜代大名の一つでもあります。

とても結束の強かった庄内藩 なんども藩主の転封を回避

庄内藩は、

- 藩主(=リーダー)

- 家臣(=家来)

- 領民(=住民)

の、それぞれの結束がとても固かった藩であったことが特徴的でした。

たとえば、江戸時代後期に、現在の埼玉県にあたる川越藩の大名・松平氏が、自身の藩が財政ピンチに陥っていたのでした。

そこで裕福であった庄内藩に目を付け、庄内藩の領地を狙ってやろうと、なんと自分の領地と庄内藩の領地の「トレード」を江戸幕府に対して申し出てきたのでした(かなり身勝手ですね)。

理不尽な三角トレード「三方領知替え」

これを三方領知替えといい、

- 川越藩(埼玉県川越市)→庄内藩(山形県鶴岡市)

- 庄内藩→長岡藩(新潟県長岡市)

- 長岡藩→川越藩

のように、三角トライアングルの形式での領地替えを提案したわけです(結果は失敗)。

もしこれが実現してしまえば、

- 住民が長年慕ってきた酒井氏は、新潟県・長岡へ飛ばされてしまう

- 新しいリーダーとして、縁もゆかりもない松平氏が着任してしまう

という、庄内藩住民にとっては望んでいない結果・未来が待ち受けてしまう、ということになります。

藩主思いの民たちの運動で、リーダーの人事異動を回避・撤回へ持ち込む

しかしこれは、庄内藩の住民による転封反対運動によって、なんと幕府からの命令を撤回させてしまったのです。

なぜ住民がこれだけ反発したのかというと、上記のような川越藩・松平氏の身勝手な理由と、庄内藩への「不正のでっちあげ」が行われたからです。

庄内藩はずっと真面目にやってきたこともあり、言い掛かりをつけられる筋合いなどありませんでした。

何よりも、長年の苦労で築き上げあげた庄内藩の豊かな生産力や土地を、川越藩に理不尽な理由で奪われたくなかった、というのが大きな理由としてあったのでした。

そのため、庄内藩の人々は立ち上がったのです。

これを天保義民事件といいます。

天保とは江戸時代後期の元号の一つで、水野忠邦の時代です。

義民とは、とても良い民という意味です。

藩主のトレード(転封)を、全力で回避

しかもこの転封工作は、仲の良い藩主と住民の絆を「わざと」引き裂かせて、藩の勢力を削ぐという、どう考えても嫌がらせ的な部分もあったりしました。

しかし団結力の強い庄内藩は、住民と藩主(酒井氏)のゆるぎない絆によって、藩主のトレードを全力で回避したのです。

戊辰戦争では、奥羽列藩同盟につく

幕末の戊辰戦争では、庄内藩は明治新政府に敵対する旧幕府軍の奥羽列藩同盟(=旧幕府軍の東北地方のグループ)につきました。

そのときに、約2,000人の農民・町民たちが、兵に(自ら)志願してゆきました。

しかし残念ながら庄内藩は明治新政府軍に敗北してしまいました。

庄内藩は無敗の強さを誇りましたが、同盟の他のメンバーがほとんど負けたため、戊辰戦争トータルでは敗者扱いということになります。

しかしながら、戦闘では300人以上の死傷者を出しながらも、愛する庄内藩のために最後まで勇敢に戦い抜いたのでした。

敗戦 しかし不屈の思いで、藩主を止まらせる

その戊辰戦争の敗戦後、勝利した明治政府から敗者である庄内藩主の酒井氏に対して、移転(というか左遷)の処罰が下されました。

しかしその時にも、藩の家来や住民たちが協力しあって、なんと30万両(今の価値で、約90億円ほど※)もの献金を集めたのです。

そして、そのお金を明治政府に対して納めることで、なんと庄内藩主を呼び戻しています。

どれだけ藩主を想っていたのでしょうか。

※幕末のレートで、だいたい一両=約3万円で計算です。

とてもリーダー思いだった、庄内藩の民

これを今で例えると、住民が県知事や市長のことを信頼し過ぎ・好きすぎて、政府にお金までを払って県知事や市長を呼び戻すようなものです。

例えば、知事や市長に対しては批判が集まりがちな令和の現代からしたら、ちょっと考えにくいですよね・・・それだけ庄内藩が素晴らしかったということです。

「住民ファースト」だった庄内藩のリーダー・酒井氏

現代でも酒井氏の宗家(本家)は、庄内に住んでおられるそうです。

そして、当主は殿と呼ばれることすらあるそうです。

それだけ、酒井氏は、庄内地方では人々から尊敬の念を集めているということがよくわかります。

以上からわかるように、酒井氏は、歴史的に領民(住民たち)を手厚く保護していく、という政策が基本姿勢となっていました。

今風にいえば、まさに「住民ファースト」といった感じでしょう。

そして庄内藩が危機に陥った場合においては、武士と住民が1体となって協力していく、という体制が長年にわたって出来上がっていったのでした。

次回は、村上・新発田方面へ

鶴岡駅より(山形県鶴岡市)

次回は、鶴岡から羽越本線でさらに南下し、

- 村上

- 新発田

そして、新潟方面へ向かってゆく行程となります。

今回はここまでです!

お疲れ様でした!

コメント