南九州の旅について、わかりやすく解説しています!

鹿児島の観光・地理・歴史について、やさしく解説しています!

鹿児島中央駅に到着

伊集院駅を出て、さらに南下すると、九州新幹線の終着駅であり、また鹿児島県の県庁所在地・鹿児島市の中心駅である、

- 鹿児島中央駅(鹿児島県鹿児島市)

に到着です。

鹿児島中央駅(鹿児島県鹿児島市)

元々は「西鹿児島駅」だった、鹿児島中央駅

鹿児島中央駅は、2004年の九州新幹線部分開業までは、元々は西鹿児島駅という名前でした。

そして別に「鹿児島駅」という駅が、西鹿児島駅の一つ東隣に存在しているという状態でした(現在もそうです)。

今でもそうですが、西鹿児島駅の方が、鹿児島市のメイン駅であり大きな駅でした。

そして九州新幹線が2004年に

- 新八代駅(熊本県八代市)

との間で部分開業したために、より新幹線の駅名として相応しい「鹿児島中央駅」へと改名したというわけですね。

鹿児島の地元では、鹿児島中央駅のことを「中央(駅)」と呼ぶ

ちなみに鹿児島中央駅は、地元では「中央駅」といいます。

私(筆者)が鹿児島に行ったとき、地元民だと思われたのか、ご年配の方に

と尋ねられて、一瞬何のことだかわからなかったという思い出・エピソードがあります(^^;

そのとき、

と、なんとかすぐわかりました。

もはや外国語!?わかりにくいけど、日本的で強い「鹿児島弁」

鹿児島弁は、難解でわかりにくいことで知られます。

とても同じ日本語とは思えないほどの乖離具合です。

もはや外国語ですね(^^;

大戦中、「暗号の代わり」としても使われた鹿児島弁

あまりにわかりにくいため、太平洋戦争中に、日本軍の暗号が米軍に解読されすぎて、作戦がみんなアメリカ側に筒抜けだったのでした。

そのため、業を煮やした日本軍が

といったエピソードまであったくらいです。

それほどまでに難解な鹿児島弁ですが、どこかとても日本的で、力強い言語ではないかと思います。

鹿児島弁「ゆくさ おじゃったもした」

鹿児島では「ようこそいらっしゃいました」を、

と言います。

また「ようこそ」を「おじゃったもんせ」といいます。

「頑張れ」→「きばいやんせ」

さらには、「頑張れ」のことを

「きばいやんせ」

といいます。

私は元AKB48のゆきりん(柏木由紀さん)と歌手の長渕剛さんが好きなので、この鹿児島弁を覚えました(^^;

これらは鹿児島弁の基礎として、覚えておくとよさそうです!

キリスト教が初めて伝わった鹿児島

鹿児島市は、1549年にフランシスコ・ザビエルが上陸した場所になります。

そして鹿児島は、日本初の「キリスト教伝来の地」となったのでした。

キリスト教の素晴らしさを広めようと、日本・鹿児島に上陸にしてきたザビエル

スペイン出身のザビエルは、キリスト教の素晴らしさを

こんな素晴らしい宗教を、自分たちだけが知ってるのだなんて、もったいない!」

ということで、海の向こうからはるばるとやってきたわけです。

ザビエルが日本に興味を持ったきっかけは、日本人の印象が上品でとても良かったからです。

そしてアフリカ大陸をはるか南へ大きく迂回して、はるばると日本へやってきました。

そして鹿児島に上陸したというわけですね。

かつて九州は、日本で外国に最も近い「玄関口」だった

鹿児島・熊本・長崎・佐賀・福岡といった地域は、当時の日本では「最も外国に近い場所」です。

なので「日本の玄関口」でした。

現在の日本で最も「外国に近い場所」といえば、成田空港・関西国際空港・福岡空港などですよね。

始めはなかなかうまくいかなかった、ザビエルの布教活動

しかし、日本でのザビエルの布教活動は、なかなかうまくいきませんでした。

それは「仏教勢力との対立」があり、なかなかキリスト教が受け入れられず拒否されがちだったからです。

鹿児島・長崎・府内(大分)などの地では比較的うまく布教がうまくいきましたが(その結果「キリシタン大名」が生まれたりします)、畿内(関西地方)ではまるで布教がうまくいきませんでした。

室町幕府・足利将軍からは、

- 「みやげ物を持ってきていないから」

などという理由で断られたりもしました。

最期は志半ばで倒れてしまった、ザビエル

なかなか日本での布教活動がうまくいかない理由として、ザビエルは

ならば、中国でも布教をすべきだ!」

と思いたち、日本を離れて中国に渡ろうとしたのでした。

しかしながら、途中で病に倒れ、残念ながらこの世を去ってしまいました。

鹿児島市や大阪府堺市には、ザビエルの来訪を記念する、記念碑・公園があります。

ザビエルは日本人のことを凄く高く評価していたただけに、日本で思うようにキリスト教を広められなかったことは、残念かつ無念だったことでしょう。

幕末の動乱 薩摩藩はより強くなった

幕末になって開国し、欧米列強との接触の機会が増えるようになってきました。

つまり、それまでの日本は鎖国をしていて、外国と触れ合う機会が 全くなかったのが、 開国して一気に外国と触れ合う機会が増えたわけです。

すると、日本の端っこにある薩摩藩は、もし欧米列強と戦争になったときに、真っ先に攻撃の対象となり、狙われることは明白でした。

これに危機感をおぼえた薩摩藩主島津斉彬は、

- 集成館(現在の尚古集成館)

という場所において、近代的な軍事力強化の準備が進められてゆきます。

薩英戦争の舞台ともなった鹿児島

実際に薩摩藩は、幕末に薩英戦争を経験しています。

それは、参勤交代において生麦事件というものが発生してしまい、イギリスの怒りを買ったからですね。

生麦事件は、幕末に神奈川県の生麦という場所で、イギリス人が切り捨てられてしまったという事件です。

当時はまだ開国したばかりで、当時の外国人はまだ参勤交代のルール(=大名さまが通りかかったら、頭を下げること)を知らなかったのでした。

そのため、イギリス人が、日本のお偉いさんに対して頭を下げなかったことで、「無礼だ」として切り捨てられてしまったのです。

これに対してイギリスは激怒し、薩摩(鹿児島市)に向けて攻撃を開始します。

これが薩英戦争です。

薩英戦争後、薩摩藩とイギリスはともに接近・協力関係となった

結果はやはり、近代的な装備を身につけたイギリス側の勝利でした。

しかし薩英戦争では、薩摩藩もかなり善戦・奮戦したため、イギリス側にもかなりの損害が犠牲者が出てしまいました。

なので「お互いにいがみ合っていてもしょうがない。

これからは仲良くしよう」 ということで、薩摩藩とイギリスは急接近、協力関係に変わりました。

明治時代にかけて、多くの偉人を輩出した薩摩藩

そして薩摩藩はイギリスから最新鋭の武器を仕入れてくるようになり、その力で江戸幕府を倒し、明治時代が訪れました。

その新しい明治政府に、鹿児島出身のたくさんのお偉いさんたちを輩出していくのです。

西郷隆盛は、まさにその一人ですね。

明治政府とうまくやっていけなかった西郷隆盛 西南戦争で敗北

しかし西郷隆盛は、その後に明治政府とうまくやっていけず、

- 仕方なく地元の鹿児島に帰ってきたところ、

- 1877年に、明治政府との戦いである西南戦争に敗れてしまい、

- 鹿児島市のやや北にある、城山という場所に隠れていたところを、

- 銃弾に撃たれてしまい、命を落としてしまった

というわけです。

西南戦争については、以下の記事でもわかりやすく解説しているため、ごらんください。

鉄道唱歌 山陽・九州編 第50番 田原坂に到着 西南戦争激戦の地

鹿児島市・西郷隆盛ゆかりの地を探訪

鹿児島中央駅のやや北東のエリアまで路面電車などで行くと、西郷隆盛や西南戦争の跡・島津氏の跡など、 ゆかりの地を探訪することができます。

城山のふもと近辺まで来た筆者(鹿児島県鹿児島市)

城山のふもとに立つ、西郷隆盛像

城山をバックに立つ、西郷隆盛像(鹿児島県鹿児島市)

西郷隆盛像は、先述の彼が亡くなった場所である、城山の麓(ふもと)にあります。

先述の1877年の西南戦争における、最後の激戦地となった城山を後ろに、軍服姿で立つ大きな銅像となっています。

この像は、1937年に西郷隆盛の没後60年を記念して、建立されました。

西郷隆盛像(鹿児島県鹿児島市)

東京・上野の西郷隆盛像は?

ちなみに、東京・上野恩賜公園にある西郷隆盛像は、

- 明治維新において活躍した、西郷隆盛の功績をたたえるため

- 彼が新政府軍のリーダーとして、江戸城の「無血開城」を成し遂げた場所が、まさに上野であったこと

などの理由で、建てられたのでした。

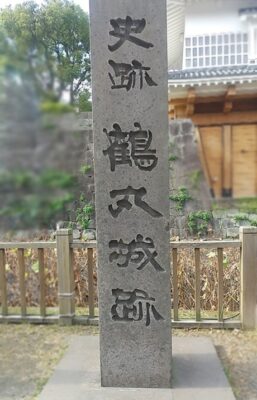

かつての島津氏の拠点・鶴丸城(鹿児島城)

鶴丸城跡(鹿児島県鹿児島市)

鶴丸城(鹿児島城)は、西郷の出身地である薩摩藩の藩庁(つまり、「県庁」のようなもの)となります。

西郷隆盛はここ・鶴丸城で薩摩藩のトップである島津氏のサポートをし、やがて藩の政治に参加したのでした。

鶴丸城は、かつて江戸時代に薩摩のトップとして君臨していた、島津氏の拠点のお城(居城)として知られています。

- 背後の城山が、まるで鶴の形に似ている

ことから、別名「鶴丸城」と呼ばれるようになりました。

また西南戦争では、西郷隆盛率いる薩摩軍が、鶴丸城の後ろにある「城山」を拠点に、最期を覚悟して、最後の力を振り絞って戦ったのでした。

鹿児島のシンボル「桜島」

鹿児島のシンボルといえば、やはり西郷隆盛と、なんといっても「桜島」でしょう。桜島は鹿児島市の市街地からも、非常によく見えます。

県庁所在地の大都会から富士山みたいな山がそびえる光景というのは、なかなかない光景です。

鹿児島市から眺める桜島(鹿児島県鹿児島市)

人類の長い歴史で、何度も噴火を繰り返してきた桜島

桜島の火山は、人類の長い歴史において、何度も噴火を繰り返してきました。

また、過去に噴火してきた記録も多く残ってきており、今でもなお活発な火山活動を続けています。

ニュースの映像等でも噴火のシーンが登場することがあり、爆音・轟音とともに凄まじい炎と煙を吹き上げる桜島の姿は、なんとも凄まじくて圧巻です。

元々は、本当に「島」だった桜島

桜島(鹿児島県鹿児島市)

桜島は、かつては名前の通り「島」でした。

今は東の「大隅半島」と陸がつながっているため、完全な島ではなくなっています。

1914年に起きた「大正大噴火」により、陸続きに

しかし、大正時代の1914年に起きた大正大噴火により、大隅半島と陸続きになったのでした。

それは、

- 溶岩が大量に海に流れたことで、

- まるで海の上に「自然の橋」ができたようになってしまい、

- 桜島と大隅半島が、陸でつながってしまった

というわけですね。

大正大噴火は、本当にこの世の地獄絵図のような噴火の仕方でした。

あんなに煙が吹き上がるのはヤバい・・・(^^;

姶良カルデラの、ちょうど南端あたりに存在する桜島

桜島は、鹿児島湾の北部にある海である姶良カルデラの、ちょうど南端あたりに存在しています。

「カルデラ」とは?

ここで「カルデラ」とは、

- 火山の噴火によって、中身がみんな噴出してゆき、

- 中身がすっからかんになり、

- このことでできてしまった、巨大な空洞

のことです。

熊本県の阿蘇山は、日本一のカルデラになります。

スペイン語で「大きな鍋」

「カルデラ」とは、スペイン語で「大きな鍋」を意味します。

まさに、地上にある「巨大な鍋」こそが、カルデラというわけです。

このカルデラ(空洞)の中に、水がたまってしまうと「カルデラ湖」になります。

例を挙げると、北海道の屈斜路湖が有名ですね。

3万年前の巨大噴火で誕生した、姶良カルデラ

姶良カルデラは、おおよそ3万年前の巨大噴火で誕生しました。

この大噴火によって、

- 中がすっぽりと「巨大な空洞」になってしまい、

- そこに海水が入り込んでたまってゆき、

- 今の「錦江湾(別名:鹿児島湾)」が誕生した

というわけです。

大噴火で、風に乗って日本各地へと運ばれた火山灰

そして、この時の「姶良カルデラ」の大噴火のとき、噴出した火山灰は空高く舞い上ってゆき、風に乗って日本各地へと運ばれてゆきました。

なので、日本各地で「姶良カルデラ」の破片が見つかったということです。

姶良カルデラの小さな噴火口から、桜島ができた

その「姶良カルデラ」が出来てから約3千年ほど後に、南側に桜島の火山が「子火山」として誕生したのでした。

つまり、

- 「姶良カルデラ」の南端にある小さな噴火口から、火がどんどん吹き出し、

- 火山灰・溶岩が山のように積み重なってゆき、

- 桜島が誕生した

のです。

したがって、約27,000年前に誕した桜島は、日本の火山の中では、比較的新しい火山であるといえます。

地球の歴史は約46億年ですから、約3万年前くらいであれば、地球の歴史としてはごく最近のことになるのです。

富士山も誕生したのが約10万年前ですから、長い地球全体の歴史からすれば「若い山」ということになります。

桜島の噴火対策

桜島は、気象庁などの機関から徹底的・重点的に、噴火の状況を監視されています。

そして、降ってくる火山灰による街中への被害を最小限に食い止めるために、さまざまな取り組みがなされています。

火山灰に対する、鹿児島市における様々な取り組み

鹿児島市では、多くの学校のプールにカーテン式の屋根がありました。

これは、降ってきた灰を防止するための屋根を設けることで、プールを安全に使用できるようにするためです。

例えば、

- 天気がいいときはカーテン屋根を開けておき、

- 噴火により灰が降ってきたときには、カーテン屋根を閉める

というようなイメージです。

ただし、

- しばらくの間、噴火と灰がおだやかな状態だったこと

- カーテン屋根自体が、老朽化していったこと

などにより、予算上の都合からかカーテン屋根は次第に撤去されてゆくようになりました。

火山灰をホウキのように掃く「スイーパー」

なので、今の鹿児島ではあまり「カーテン屋根」は存在していないそうです。

ただその代わり、スイーパーと呼ばれる装置で、灰をホウキみたいに掃いてお掃除するのだそうです。

ちなみにスイープ(Sweep)とは、英語で「掃く」という意味です。

「掃くもの」という意味で、「スイーパー」ということですね。

鹿児島では火山灰によって、視界が真っ白になることも

鹿児島では道路にも、上記のスイーパーを装備した車があります。

つまり、道路に降り積もった灰を掃いてどけるための専用車ということです。

灰が降ってきた時は、まるで街が「霧の中」にいるかのようになってしまいます。

ホワイトアウトみたいな感じですかね。

そのため、視界がわずか数十メートルにまで狭くなってしまう場合があります。

こうなると、遠くはほとんど見えづらくなってしまいますね。

なので、自動車の場合は「ライト」をつけることが必須になります。

灰に勝つ!「克灰袋(こくはいぶくろ)」

桜島が噴火し、ある一定以上の灰が降ってくることがわかると、役所から一般家庭に対して克灰袋という専用の袋が配布されます。

これは集めた灰を集めて捨てるための袋です。

克灰袋とは、

- 「灰に勝つ(克つ)ための袋」

- 「灰を克服する」

などのような意味が込められた袋です。

つまり、市民に対して「灰に負けるな!」という意味が込められていて、その気概たるものすごいですね!

家庭では、降ってきた灰を「克灰袋」に入れて、指定された置き場に袋を置いておくと、役所の車がやってきて、灰を回収してくれるというわけです。

つまり、市民から集めた税金を使って、灰の回収をしているというわけですね。

次回は、指宿枕崎線で、指宿・西大山・枕崎駅へ

次回は、指宿枕崎線で、

- 指宿

- 西大山

- 枕崎

へと向かう行程の予定です。

今回はここまでです。

お疲れ様でした!

コメント