日豊本線の旅について、わかりやすく解説しています!

美々津の観光・歴史について、初心者にもやさしく解説しています!

今回は、神の国・宮崎における、「神武天皇お船出の地」についての話題となります!

今回は、宮崎を北上し、美々津・延岡方面へ

宮崎駅(宮崎県宮崎市)を出ると、日豊本線にしたがって

- 美々津

- 日向

- 延岡

方面へと北上してゆきます。

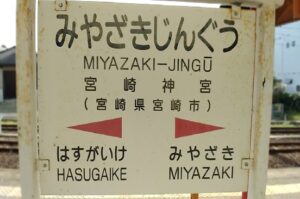

宮崎神宮駅に到着

宮崎駅から1駅北上すると、宮崎神宮駅に着きます。

宮崎神宮は、後述する初代天皇・神武天皇を神様として祀る神社になります。

神武天皇については、後ほど「美々津」のところで詳しく触れてゆきます。

宮崎神宮駅(宮崎県宮崎市)

また、かつて江戸時代に高鍋藩の存在した、高鍋町を通過してゆきます。

「リニア実験線」の跡が現れる

都農駅(宮崎県児湯郡都農町)を過ぎてゆくと、窓の横にはリニア実験線の線路跡が連なっています。

リニア実験線跡(宮崎県)

これは、1970年代から1996年まで実際に使われていた、かつてのリニア新幹線の実験走行のための線路になります。

現在のリニア実験線は山梨県にあるわけですが、元々は宮崎県にあったのでした。

山梨県のリニア実験線については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

なぜリニア実験線が、宮崎県にあったのか?

リニア実験線が1970年代に宮崎に選ばれた理由は、

- 「できれば東京から離れた場所が良かったこと」

- 「地元の宮崎からの多大な協力が得られたこと」

などが挙げられます。

なぜ山梨県へと移転したのか?

そして1996年に山梨県に移転した理由は、宮崎の実験線だと、

- 約7km程度と短いこと

- 充分な速度試験がやりづらかったこと

- カーブ・勾配もゆるいため、ハードな実験ができにくかったこと

などの要因から、充分な実験結果を得るには不十分だと判断されたためです。

リニア実験線跡(宮崎県)

リニア中央新幹線は、2027年の開業にはもはや間に合わないことが確定してしまいました。開業は2030年代になるといわれています。

そんな中、品川駅の地下などでは、すでにリニアの駅の工事が行われています。

神武天皇の船出の地・美々津

やがて、美々津駅(宮崎県日向市美々津町)に到着します。

美々津駅(宮崎県日向市美々津町)

ここは、初代天皇である神武天皇のお船出の地になります。

「神武天皇御舟出の地」美々津へ到着した筆者(宮崎県日向市美々津町)

美々津の海(宮崎県日向市美々津町)

江戸時代からの伝統的な町並み・美々津

美々津港は、江戸時代は高鍋藩の上方(大阪のこと)と交易をするための港として栄えてきました。

つまり江戸時代にここで、大阪と商品のの物々交換(トレード)を行っていたのです。

この物々交換のことを、交易といいます。

美々津の町より。ついに神武天皇ゆかりの地へ来た~!って感じがしました!(宮崎県日向市美々津町)

上方(大阪)との交易で栄えてきた、美々津の海岸

つまり美々津のモノ(商品)を(大阪へ)舟に載せて運んで売り、それで得られた利益によって美々津は栄えてきたというわけです。

また、大阪からでしか手に入らない商品を、舟で運んできてもらって、商人が美々津の地元で売ったりしていたわけですね。

その「舟で働く人々」「商人たち」が、江戸時代に住んでいた「歴史的建造物」が、今も美々津に残っているというわけです。

美々津の伝統的な町並み

そのため美々津の町並みには、国の重要伝統的建造物群保存地区として選定されています。

「重要伝統的建造物群保存地区って何?」という方は、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

神武天皇が、奈良の橿原へ向けて出港した美々津の海岸

神武天皇御舟出の地・美々津の海(宮崎県日向市美々津町)

神武天皇は、日本の初代天皇です。紀元前660年2月11日に、奈良県橿原市においてはじめて即位しました。そのため2月11日は建国記念日となっています。

奈良県橿原市と神武天皇については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

その神武天皇が、日向国・宮崎県から奈良県橿原市に向けて出航・船出をした場所が、ここ美々津の海岸になります。

そもそも、なぜ神武天皇は宮崎にいたのか?

ではなぜ、神武天皇がそのとき宮崎県にいたのか。

それは、前回も解説した天照大神(アマテラスオオカミ)の孫のニニギノミコトが、

- 葦原中国(神話における「日本」のこと)

を治めることを命じられて、日向国に降り立っていたからです。

これを天孫降臨といいます。

そのニニギノミコトの子孫にあたるのがまさに神武天皇ということになります。

そのため、より本格的に「日本」という国を造るために、日向国・美々津から奈良県(大和国)へと向かったというわけです。

急に予定変更「起きよ、起きよ」

神武天皇は本来、出港の日の「昼」に発つ予定だったのですした。

しかし、風向きが「順方向」という船が進むのに有利な向きに変わったために、元々昼だった予定を急遽「早朝」に繰り上げたのでした。

そのため、神武天皇は

と、周囲の地元の家の人々を起こして回ったのでした。

「急遽出航することになったぞ!」みたいな感じで、村人たちを起こして回ったわけですね。

このことから、美々津町では旧暦8月1日には「起きよ祭り」というお祭りが開かれています。

昔の舟は「風」で動いていたため、「風向き」は舟が進むのにとても重要でした。

なので、神武天皇は朝がベストだと判断したのでしょう。

そのために「起きよ、起きよ」と命令したのです。

急に起こされ、「立ったまま」着物を縫うことに

しかし村人からすると、朝に急にそのような事を言われたところで、時間がなかったのでした。

そのため、村人たちは神武天皇の着物のほつれに気づいても、ゆっくり直す暇がなく、仕方なく村人たちは神武天皇が立ったまま着物を縫ったのでした。

したがった、美々津のこの地は「立縫いの里」とも呼ばれています。

旅立つ神武天皇のために作った「お団子」

地元の住人たちは、神武天皇の出航に合わせて「おもち」を作る予定をしていたのでした。

しかし、出航の時間が早まったために急いで小豆と餅米を一緒について、「お団子」として神武天皇に渡したのでした。

これを「お船出団子」と言い、これも現在に至るまで、美々津の名物となっています。

美々津より。神武天皇のゆかりの地ということで、不思議な気持ちになりました!(宮崎県日向市)

次回は、延岡方面へ

美々津駅を出ると、耳川という大きな川を渡り、延岡へと向かいます。

今回はここまでです!

お疲れ様でした!

コメント