飯田線・豊橋~豊川~三河一宮の鉄道旅と、豊川稲荷の歴史について、鉄道・観光・歴史に詳しくない方にも、わかりやすく解説してゆきます!

お待たせしました 今回からようやく豊橋駅を出発

第一回・第二回は、ほとんど基礎や歴史の話ばかりになっていましたが、今回からようやく実際の飯田線の行程に入ります!

今回は、

- 豊橋駅(愛知県豊橋市)

- 豊川駅(愛知県豊川市)

- 三河一宮駅(愛知県豊川市)

という行程になります!

ここからはるか北・長野県の諏訪湖に近い、

- 辰野駅(長野県上伊那郡辰野町)

までの旅が始まります!

【飯田線の景色ダイジェスト】

奥遠州・静岡県西部の最深部を進む(飯田線の車窓より)

飯田線の険しい山岳地帯を進む

天竜川側沿いの景色を進む(飯田線の車窓より)

伊那谷・木曽山脈(中央アルプス)の景色(飯田線の車窓より)(長野県)

伊那谷・赤石山脈(南アルプス)を東に進む(飯田線の車窓)(長野県)

豊橋駅を出て、豊川を渡る

飯田線・豊橋駅(愛知県豊橋市)

さて、いよいよ豊橋駅を出ると、しばらくは東海道線と並んで進んでゆします。

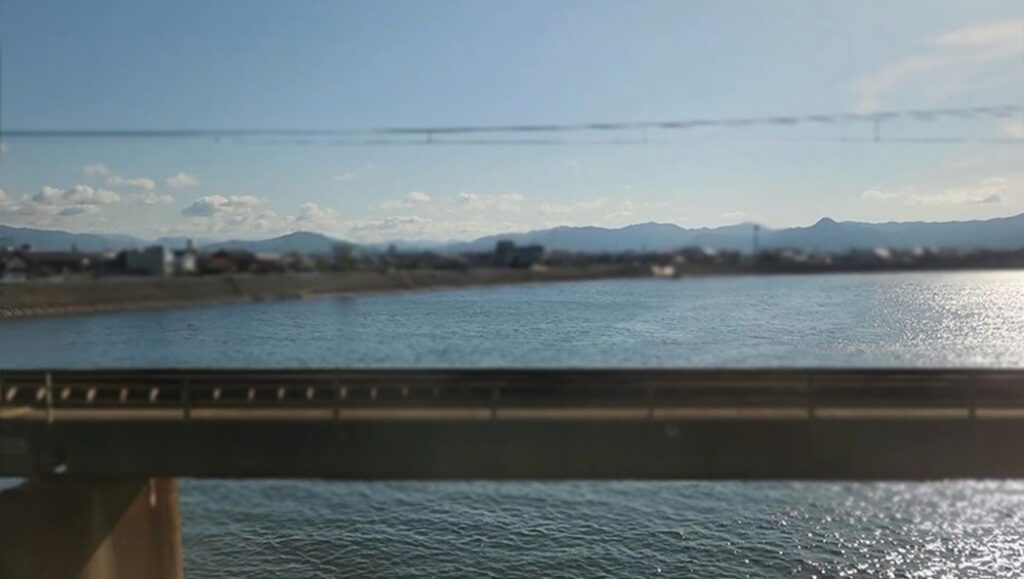

そして、まもなく豊川を渡ります。

「豊富な水を与えてくれる川」豊川

豊川は、

- 「豊富な水を与えてくれる川」

という意味からつけられました。

かつて豊橋は「吉田」とも言われていたので、吉田川とも呼ばれていました。

豊川にかかっていた橋→豊橋駅

江戸時代、豊川にかかっていた橋のことを、「豊橋」と呼んだのです。

いうまでもなく、その「豊橋」こそが豊橋市の市名の由来であり、いまでもその「豊橋」は現存します。

豊川(東海道線の車窓より)(愛知県)

豊川は、BOD(※後述します)の平均値が比較的少なく、2003年にはこの数値の少なさが第1位となるなど、比較的きれいな川となります。

BOD(Biochemical Oxygen Demand:生物が必要とする酸素の要求量のこと)とは、

- 川などの水中に含まれる有機物(つまり生活排水による汚い物質。生ゴミや食用油など)が、

- 水の中に住んでいる微生物によって分解されるときに、

- 必要として消費する「酸素の量」

を表す指標になります。

つまり、この酸素量が多いほど有機物が多いため水質の汚れがひどいということを表しています。

・・・まぁちょっとわかりにくいですが、つまりこの「BOD」の値が少ないほど水がキレイなのだと思ってもらえれば大丈夫です!

微生物は、生活排水に含まれる有機物を分解するときに、酸素を必要とします。

つまり、

となるわけですね。

東三河地域をうるおす、豊川用水

豊川(飯田線の車窓より)(愛知県)

豊川は、豊橋市をはじめとする東三河地域における「水がめ」ともなっています。

「みずがめ(水瓶)」という表現は、例えば「飲み水」や工業・農業の水などをたくわえておくための「貯水池」や「水源」のことをいうたとえです。

ダムや湖などがそうですね。

これは「豊川用水」とよばれる用水路によって実現しています。

この用水路によって、豊川の豊富な水を水をあちこちに運んでいるのです。

豊川用水とは?

ここで豊川用水は1968年にできた、豊川の水をあちこちに引っ張ってくるための用水路です。

豊川用水は、

- 愛知県豊橋市をはじめとする、東三河地域

- 豊橋市より南西にのびる、渥美半島

- 浜名湖の西にあたる、静岡県湖西市

といった地域に水をあたえ、うるおしています。

三河地方の東部地域・東三河

東三河とは、三河地方の東部地域のことをいいます。

三河国みかわのくにとは、昔でいう愛知県東部のエリアのことをいいます。

したがって「東三河」地域とは、豊橋市やその西に長く延びる渥美半島あたりのことをいいます。

渥美半島とは?

また、渥美半島は、南西の三重県・伊勢志摩方面に延びているため、海を渡れば伊勢志摩方面にかなり近くなります。

そのため、後述する通り、伊勢志摩を支配していた九鬼嘉隆という武将が豊川稲荷を信仰していた時代がありました。

豊川放水路を渡る

豊川を渡ると、

- 下地駅(愛知県豊橋市)

を過ぎて、ここで東海道線と別れ、北へと曲がってゆきます。

豊川放水路を渡る

さらに、豊川放水路を渡ります。

豊川放水路(飯田線の車窓より)(愛知県)

放水路とは、もし洪水が起きたときに川の水があふれないよう、水を逃がすために造られた人工的な川のことをいいます。

豊川駅(豊川市)にいる、たくさんのキツネさんたち

やがて豊川市に入り、

- 小坂井駅(愛知県豊川市)

- 牛久保駅(愛知県豊川市)

を過ぎます。

豊川駅(豊川市)に到着

やがて豊川駅(愛知県豊川市)に到着します。

豊川駅(愛知県豊川市)

このキツネは、ダキニ天と呼ばれるキツネに乗った女神から由来します。

ダキニ天は、豊川稲荷にてまつられている女性の神様のことをいいます。

豊川稲荷の神様「ダキニ天」

ダキニ天(荼枳尼天)は、日本でいう「お稲荷さま」と同じ神様だと信じられています。

お稲荷さまは、「豊作」や「商売繁盛」にご利益ある神様です。

なので、豊川稲荷も「豊作」「商売繁盛」にご利益のある神様として、

- 戦国時代から今川義元・徳川家康

- 三重県の伊勢・志摩を支配していた、九鬼嘉隆

といった有名どころの武将たちからも信仰されてきました。

かつて豊川にも近かった、伊勢志摩 熊野といった地域

伊勢・志摩は、豊橋市の西にのびる渥美半島に(直線距離で)かなり近い部類に入ります。

渥美半島の伊良湖岬から海を渡れば、伊勢志摩はすぐの距離です。

かつて海賊(水軍)を率いていた九鬼嘉隆にとってはそれ(渡海)もたやすいことであり、豊川稲荷は「そこまで距離が遠くない神社」として信仰できていたわけですね。

彼は水軍(海の上で戦う武士たち)を率いていたこともあり、豊川稲荷は

「水の安全を守る神」

としても人々から信仰されていたことも参拝の理由としては大きいでしょう。

インドの神様「ダーキーニー」に由来

ダキニ天の名前は、インドの神様「ダーキーニー」に由来しており、ダキニ天はインド神話由来の神様になります。

そして「~天」という神様は、基本的にインドの神様からの由来です。

他にもインド神話由来の神様として、

- 戦いの神様である「毘沙門天」

- 美しさの女神であり、毘沙門天の妻でもある「吉祥天」

- 海の安全を守る女神である「弁財天」

などがよく知られていますね。

「キツネ」は縁起悪い?少なくとも、豊川稲荷は大丈夫!

なお、「キツネ」というと縁起悪いというイメージもあるかもしれません。

それは、キツネがたまに「妖怪」などとして登場する神話が存在するからです。

もちろんダキニ天は妖怪でもなんでもなく、歴とした神様になります。

なので、少なくとも

- 豊川稲荷

- 京都の千本鳥居で有名な、伏見稲荷

などは、そんなイメージするようなヤバい神社ではありません。

※ただし世の中は広いですから、中には本当にヤバい(「祟り」などで脅迫とかしてくるような)神社が全く無いとは言いきれません。

したがって、万一どこかで怪しそうな神社を見かけたら、そこは用心に越したことはないかもしれません。

豊川稲荷の歴史

お寺なのに鳥居がある!神仏習合の豊川稲荷

豊川稲荷は、元々は「妙厳寺」という仏教のお寺からはじまりました。

したがって、「神社」ではなく「お寺」ということになります。

また、豊川稲荷にはお寺にもかかわらず「神社の鳥居」が存在しています。

これは「神社(神道)」と仏教が入り交じった、神仏習合と呼ばれるものになります。

昔の日本では、神仏習合が広く受け入れられていた

昔の日本人は、仏様も神様もみんな同じものだと信じていたため、このような「神仏習合」が受け入れられていたわけです。

一方、西洋諸国では「一神教」といって神様は絶対唯一の存在となっています。

そのため、例えば「キリスト教」と「仏教」が習合することは、基本的には無いかと思われます。

鎌倉時代のお坊さんによって始められた、豊川稲荷

豊川稲荷のはじまりは、縁起(お寺のおこり・由来を伝えるお話)によると、鎌倉時代に座禅を組むことで修業をしていた、

- 寒巌義尹

というお坊さんが、修行・勉強のために宋に渡りました。

そして、日本へと船に乗って帰国しようとする途中、突然海の上にダニキ天が現れ、

そうしたら、あなたの運命は守られるでしょう」

と告げたのでした。

この突然の海の上での出来事がキッカケで、寒巌義尹さんにとってのダキニ天を信仰するきっかけとなりました。

つまり、この

のことを

として義尹さんが信仰するようになったことが、まさに後の豊川稲荷におけるダキニ天への信仰のはじまり(縁起)だとされています。

室町時代に妙厳寺を建立した、東海義易

ちなみに後述する、室町時代に妙厳寺(豊川稲荷)を建立したお坊さんである

- 東海義易

は、この寒巌義尹の6代目の弟子になります。

また寒巌義尹は、1221年の「承久の乱」において敗れ、新潟県・佐渡島に流された順徳天皇の息子になります。

佐渡島と順徳天皇については、以下の記事でも解説しておりますので、ご覧ください。

鉄道唱歌 北陸編 第48番 佐渡(真野)に残る、順徳天皇の歴史の跡 今や松風が吹くのみ

室町時代に金龍寺された、妙厳寺(豊川稲荷)

豊川稲荷は、室町時代の1441年に、曹洞宗の東海義易によって創建されました。

彼は先述の寒巌義尹の6代目の弟子になります。

そして室町時代の終わり、今川義元が豊川稲荷をあつく信仰していたこともあり、伽藍(お寺の境内の建物などのこと)をよりよく整備してゆきました。

ちなみに今川義元は、1560年の「桶狭間の戦い」によって、織田信長に敗れてしまっています。

布教の旅に出た、東海義易

妙厳寺(みょうごんじ/豊川稲荷)の開祖である東海義易は、9歳の時から仏教を学んで、修業をはじめたのでした。

そして義易さんは、静岡県浜松市のお寺で修行をした後、全国各地への布教のために行脚に入ったのでした。

つまり、「こんないい仏教があるよ!」と各地に布教をして回る旅に出たのです。

今のようにYouTubeやSNSなども無い時代は、自力で旅して回りながら布教するしかなかったのですね。

もちろん、全国行脚の目的は「修業」の意味もあったと思われます。

東海義易、1441年に妙厳寺を建立

そして義易さんは1441年に妙厳寺(豊川稲荷)を建立しました。

義易さんはまだ存命の間に、妙厳寺のあとを次世の世代の人物に譲り、別のお寺に隠栖(世の中を離れ、ひっそりと暮らすこと)したのでした。

ダキニ天の像を「おまもり」として祀った東海義易

東海義易は、妙厳寺を創建するときにダキニ天の像を「おまもり」として祀ったといわれています。

つまりこれが、ダキニ天を神様として豊川稲荷のはじまりということですね。

ダキニ天は、白いキツネの上に乗ってイネの束を持つ女神、というイメージです。

この「イネの束を持っている」ことがポイントで、このことから「豊作」や「商売繁盛」にご利益がある神様ということになるのです。

そしてダキニ天が乗っている「キツネ」こそが、豊川市のイメージキャラクターともいうべきキツネだというわけです。

明治時代の神仏分離令

明治時代になると「国家神道」といって、

「国家で神道を推し進めていこう」

という形になったのでした。

なみに「神道」は、神社でまつられている神様を信仰するという日本オリジナルの宗教であり、西暦538年に大陸から入ってきた「仏教」とはうまく共存してきたのでした。

- 神道:神社、日本オリジナルの宗教

- 仏教:お寺、西暦538年に大陸から入ってきた宗教

この「神道」と「仏教」が同じになったものが「神仏習合」になります。

ではなぜ国家神道を進めようとしたのかというと、当時は国民みんなが「天皇を中心とした強い国家を目指そう」という雰囲気になっていたのでした。

それは開国したばかりの日本は、西洋諸国からかなり文明の面で遅れをとっていたため、「追い付け追い越せ」という考えからきていたのでした。

神仏習合は次々に廃止へ、廃仏毀釈も

こうした時代背景から、それまでの神道と仏教が入り交じった「神仏習合」は、明治政府にとっては都合が悪かったのでした。

そのため、1871年に出された神仏分離令に基づき、神道と仏教は、完全に分離されたのでした。

そして、なんとお寺や仏像が破壊されるという、「廃仏毀釈」という極端な仏教排斥行動も行われたのでした。

「神社」としては認められず あくまで「お寺」という扱いに

そんな中で、妙厳寺(豊川稲荷)にも神仏分離の厳しい取り調べが及んだのでした。

しかし翌年にはそのまま寺院として祀ってもいいよ、ということが認められるのでした。

なので、あくまで仏教の「お寺」という扱いで認められ、「神社」としては認められなくなりました。

鳥居は撤去されることに

こうして「神社」としては認められなくなっため、それまで境内の参道に立ち並んでいた鳥居は撤去されてしまいました。

鳥居は、元々は「神社」にあるものであり、基本的には「お寺」にあるものではないからですね。

こうして「神社」としてはやっていけなくなったため、「豊川稲荷」「豊川大明神」といった呼称も使われなくなりました。

どちらも「神道」をイメージさせる名前だからですね。

現在の鳥居は、戦後に建てられたもの

そして、それ以降は「豊川吒枳尼真天」という”お寺”としての名前になったのでした。

(ただし間もなく、再び通称として「豊川稲荷」と呼ばれるようになります)。

なお、現在地にある鳥居は、戦後に建てられたものです。

豊川稲荷は、お寺なのに「神社の鳥居」があるため、とてもインパクト大なのです。

全国の稲荷神社は、京都の伏見稲荷を総本社としています。

三河一宮・砥鹿神社

砥鹿神社は、愛知県豊川市にある神社です。

「三河一宮」とは、どういう意味か

三河国の一宮であり、また、旧社格は国幣小社になります。

砥鹿神社は、東海地方の総鎮守(すべてを守る神様)として信仰されています。

三河国とは、愛知県東部のことをいいます。

国とは、現在でいう都道府県のことをいいます。

一宮とは、その国でいちばん格式の高い神社のことをいいます。

国幣小社とは、明治時代の「近代社格制度」における神社の格付けの一つです。

こちらは国(明治政府)にとってより重要であるほど、より天皇家にゆかりある神社ほどそのランクは高くなります。

最高クラスは「官幣大社」です。

砥鹿神社で祀られる、大国主神

砥鹿神社で祀られている神様である大己貴命とは、島根県の出雲大社で有名な大国主神のことを指しています。

砥鹿神社の奥宮が鎮座する

- 本宮山(標高789m)

は、古代から山そのものを御神体として信仰する、いわゆる山岳信仰の対象であったと考えられています。

つまり、昔は「神様が宿る山」だと信じられていたわけです。

野田城駅へ

江島駅を過ぎて、野田城駅に着きます。

今回はここまでです。

お疲れ様でした!

コメント