今回は、かつて天竜峡駅を一つの拠点としていた、飯田線の原型となる明治時代の伊那電気鉄道の歴史を、わかりやすく解説してゆきます!

かつての伊那電気鉄道を原型の一つとする、飯田線の車窓(長野県)

【広告】

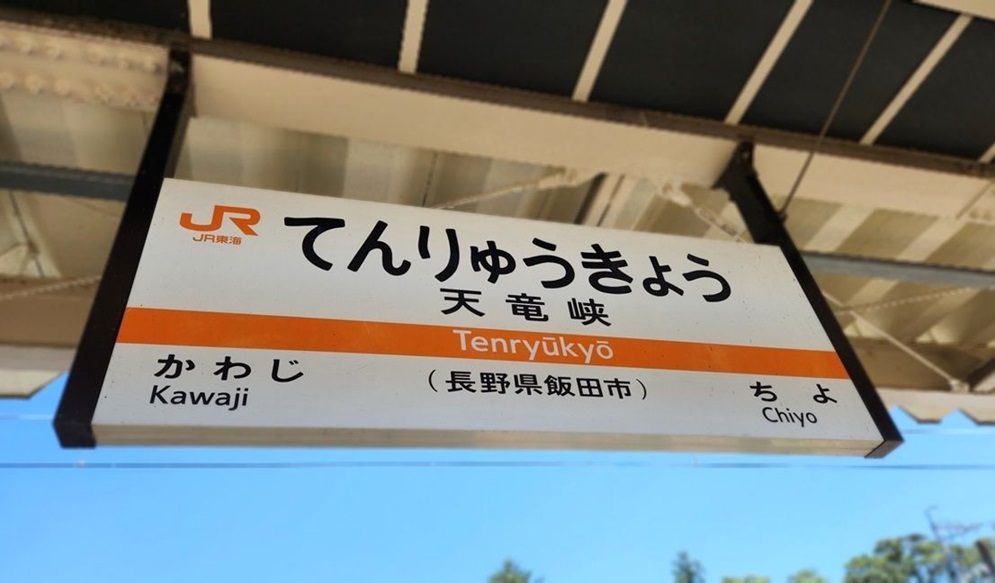

天竜峡駅

前回で、天竜峡駅(長野県飯田市)に着きました。

天竜峡駅(長野県飯田市)

天竜峡駅は、伊那盆地または、伊那谷の南の端にあたる、観光地「天竜峡」を見下ろす川沿いの位置に駅が存在しています。

天竜峡からの景色(長野県飯田市)

天竜峡からの景色(長野県飯田市)

飯田線の原型の1つ・明治時代の私鉄「伊那電気鉄道」

現在の飯田線のうち、

- 天竜峡駅

- 辰野駅(長野県上伊那郡辰野町)

のそれぞれを結区間は、明治時代に

- 伊那電気鉄道

という私鉄会社が、その原型となります。

長野県で開通した最初の私鉄・伊那電気鉄道

伊那電気鉄道は、長野県で開通した最初の私鉄であり、現在の飯田線の前身の1つとなる鉄道会社です。

明治時代に中央本線が開通すると、伊那谷はそのルート(鉄道のメインルート)から外れてしまったため、鉄道を辰野駅から南へ引っ張ってくるアイデアが、当時の地元のお金持ち達の間で広まっていったのでした。

こうして

という感じで、自力での鉄道建設を考え、伊那谷・飯田方面へと至る電気の敷設を打ち出したのでした。

当時珍しかった、長野県初の「電車」

伊那方面の列車は、それまでの「蒸気機関車」とは異なる「電車」で計画されました。

明治時代の当時「電車」はまだ珍しいものでした。

明治時代の国内の主な電車には

- 「京都電気鉄道(伏見線)」

- 神奈川県・川崎大師へと向かう大師電気鉄道

などがありました。

この「大師電気鉄道」の建設に携わっていた人物が、伊那地方の電気鉄道の建設に関わっていったのでした。

さらには、当時諏訪地方の製糸工場がとても急成長しており、工場はたくさんの電気を必要としていたのでした。

そのため、こうした製糸工場に対して電気を送ってあげることを目指して出来た諏訪電気株式会社(後に中部電力の一部となる会社)という電力会社がありました。

この「諏訪電気」と配電契約を結び、伊那電気鉄道に対して電気を供給できるようにしたのでした。

こうして、

- 「大師電気鉄道」のノウハウがあったこと

- 「諏訪電気」と電気の契約を結べたということ

が、伊那で「電車」を走らせることができるきっかけとなったようです。

伊那電気鉄道のはじめ 辰野駅から徐々に南下

最初の開業区間は、1909年の

- 辰野駅

- 松島駅(現・伊那松島駅)

をそれぞれ結ぶ間となりました。

最初はなかなか株が集まらなくて資金不足もあったものの、

- その後に徐々に資金を調達してゆき、

- 路線を南へ延ばしていくという延伸工事が、少しずつ繰り返されていった

というわけです。

やがて2年後の1911年には、伊那町(現・伊那市)までの区間が開通したのでした。

伊那電気鉄道の最初の終着駅だった、伊那松島駅(長野県上伊那郡箕輪町)

つまり、最初は辰野駅から、写真の

- 伊那松島駅(長野県上伊那郡箕輪町)

まで、少しずつ南へと線路を伸ばしていったというわけです。

諏訪地方の電力不足 伊那地方への電気はどうやったのか

列車の源動力となる「電気」は、先述の諏訪電気という電力会社と契約することによって、電機の供給を受けていたのでした。

しかし、諏訪電気はもともと諏訪で盛んだった製糸工場に向けて電気を供給することを目的としていた会社だったのでした。

そのため、しだいに伊那電気鉄道への電気までは作れなくなり、電車に必要な電気が不足するようになってゆきました。

伊那電気鉄道にまで諏訪の電気を回す余裕が無くなる

諏訪地域では、工場の発展や人口の増加などにより、電力需要が急激に伸びていった時期でした。

これによって、諏訪電気における発電能力の整備が、だんだん追いつかなくなってゆきました。

それどころか、本来の目的である諏訪地域への配電・電気供給すらままならなくなるという、電気需給の逼迫状態に陥っていたのでした。

こうした状況に対して、諏訪の製糸業者たちは、自分たちにとってメリットが無い伊那電気鉄道に対して、不満を抱くようになってしまいます。

電気不足が深刻となったため、新たに別の電力会社を設立することを計画

こうした電気不足が深刻となったため、諏訪の製糸業者たちは、新たに別の電力会社を設立することを計画したのです。

新しく電力会社が増えれば、電力不足の問題が解決されることになります。

そのため、諏訪地域への(工場含めた)電気供給が安定していくだろう、と考えたわけです。

伊那電車軌道が、自ら発電・電力供給を行うように

また諏訪電気は、それまで本社が同じだった伊那電車軌道の経営を、自社から分離することに決定しました。

つまり、諏訪電気は伊那電車軌道の電気の面倒をみることはもうせずに、電気供給の事業を伊那電車軌道に自分で行わせることにしたのでした。

その代わり、後述するように

- 下諏訪町を流れる川である砥川について、

- この砥川の水を自由に使っていいという権利(水利権)を伊那電気鉄道に与えて、

- 伊那電気鉄道が自分たちで自由に水力発電ができるようにした

のでした。

諏訪地方だけでも電気が足りなくなっているのに、伊那地方にまで(電車にも)電気を回していると到底足りなくなってしまいますからね。

伊那電気鉄道に水利権を譲渡した、諏訪電気

こうして諏訪電気は、下諏訪町にある砥川の水利権を伊那電車軌道へと譲渡し、新たに電気事業の許可を受けた伊那電気鉄道による、新たな電気事業がスタートしたのでした。

つまり、

という具合に、電力を伊那電気鉄道に対して委任・譲渡したわけですね。

自前で発電所を作った、伊那電気鉄道

こうして自社の電気を自らの手でまかなうことになった伊那電気鉄道は自前で発電所を作ることになったのでした。

そして、伊那地方に次々に電力を送り、伊那地方の電力を次々に拡大させていったのでした。

各私鉄の全通 長大な1本の線路へ

こうして1927年になると、ついに天竜峡駅~辰野駅間の区間が全通したのでした。

めでたしめでたし、ですね。

1937年に三信鉄道が全通しました。

三信鉄道は同じく飯田線の原型となる私鉄会社であり、現在の飯田線の最後の真ん中の部分、つまり現在の

- 三河川合駅(愛知県新城市)

- 天竜峡駅

をそれぞれ結ぶ区間を建設・運営していた会社でした。

これによって、まだこの時点では4つの私鉄会社に分離はされているものの、

という、現代の飯田線につながる、完全な形の1本の線路につがったわけです。

これにより、天竜峡駅から南へは、

- 三信鉄道を介して三河川合駅へ、

- さらにそこから鳳来寺鉄道に乗り入れて大海駅(愛知県新城市)へ、

- さらにそこから豊川鉄道で、豊橋駅へと通じる

ようになったのでした。

こうして1937年にすべての区間がつながったことで、

の区間で、4社の直通運転を開始したのでした。

これは、現在でも豊橋駅~辰野駅、あるいはその先の岡谷駅(長野県岡谷市)まで、普通列車が乗り換えなしで直通しているのと同じですね。

全部乗り通すと、途中下車無しでも6時間以上かかります。

つまり、今の飯田線が全通したのです。

戦時中の「配電統制令」により、電気事業からの撤退

1941年になると、配電統制令が出されます。

これは戦時中の法律である国家総動員法の一つであり、電気をすべて国が管理して、来るべき戦争に備えていつでも自由に国が(電気などの)資源を許可なく利用・統制・制限できるようにしたものです。

これは逆にいえば、民間の電力会社は好き勝手に電気を発電・供給・安売りができないことを意味します。

それは、いざ戦争になったときに「電気が足りない」といった事態を防ぐためです。

例えば、兵器や戦闘機、軍艦などを製造する軍事工場は、電気を大量に消費することになります。

そんな貴重な電気を、民間会社に勝手に商売させないように(また、お客様の側も大量に電気を消費させない・使わせないように)したのです。

ちなみに国家総動員法は、国民の資源などを「戦争のため」という名目で自由に没収できるという理不尽な法律です。

違反したら「非国民だ!」というレッテルを貼られるわけですからね・・・。

そのため、戦時中の国民は本当に苦しい生活を強いられたのでした。

もちろんこんな法律は現行憲法(日本国憲法)には違反するため、現行憲法下では無効となります。

1945年に国家総動員法はGHQにより廃止となっています。

戦時中の配電統制令により、電気の自由 使用が禁止に

話がズレましたが、この配電統制令によって、電力会社は国が認めたわずか9つのみになりました。

つまり、新たな電力業者が参入できないようにしたのです。

新規参入なし、値段も売り方も決められない、自由に売れない、電力会社同士での「競争」もなし・・・。

まるで現在の「電力自由化」とはまったく真逆のことです。

そんな配電統制令によつて認められた9つの電気会社のうち、名古屋にできたのが中部配電という会社になります。

これは現在の中部電力の前身です。

1942年にこの中部配電に対して、伊那電気鉄道は電気供給を行っていく事業のための全ての資産設備を譲り渡したのでした。

つまり、伊那電気鉄道の電気事業は、みな中部配電に対して渡され、統合され、引き継がれたのでした。

こうして伊那電気鉄道は、「電力会社」としての機能を失いました。

国鉄「飯田線」となり、伊那電気鉄道の生滅

一方、残っている鉄道事業についても、戦時中の1943年に国によって買収されたため国有化されて「飯田線」となったため、電気・鉄道の全ての事業を失った伊那電気鉄道は、これをもって解散したのでした。

明治時代にはまだ珍しかった「電車」を長野県で初めて動かした伊那電気鉄道は、常に電気不足との戦いであったのでした。

次回は、飯田方面へ

次回は「飯田線」の名前の由来ともなっている飯田方面へと向かってゆきます!

今回はここまでです。

お疲れ様でした!

コメント