下土狩駅(初代三島駅)の観光・歴史について、わかりやすく解説してゆきます!

初心者の方にも、やさしく解説してゆきます!

今回は、初代の三島駅である、下土狩駅の話題となります!

元々は初代三島駅として開業した、下土狩駅

かつて初代「三島駅」だった、下土狩駅(静岡県駿東郡長泉町)

下土狩駅(静岡県駿東郡長泉町)は、元々かつて明治時代の1898年に開業したときには、

- 三島駅

でした。

つまり、初代の三島駅だったということです。

かつて初代「三島駅」だった、下土狩駅(静岡県駿東郡長泉町)

現在の三島駅(静岡県三島市)は、二代目ということになります。

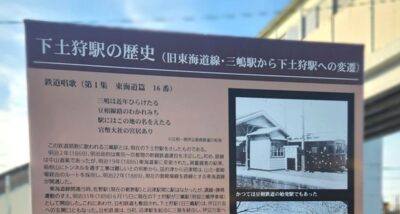

下土狩駅にある、ここがかつて三島駅であったことを示す案内板(静岡県駿東郡長泉町)

現在の下土狩駅が存在する、長泉町(ながいずみちょう)とは?

下土狩駅から眺める富士山(静岡県駿東郡長泉町)

ちなみに、下土狩駅が存在する長泉町は、

- 三島市と沼津市の、やや北

- 裾野市のやや南

に存在する町です。

富士山の溶岩とも大きく関連する土地

その住民の皆さんが踏む地面・土地は、

- 富士山がかつて1万年前に大噴火したとき、

- そのときに高く吹き出した溶岩が、

- 融点を上回った高温のドロドロ液体状態で流れてきた土地だったため、

- それらが常温の空気に触れて、融点を下回ってカチコチの「岩(溶岩)」となり、

- その富士山の溶岩が、今でも地面や、そこら辺りの岩などに残る土地

ということになります。

かつて富士山の溶岩流から出来た、鮎壺の滝(静岡県駿東郡長泉町)

次回も解説する、鮎壺の滝が有名です。

上記の写真のゴツゴツした岩も、まさに富士山の溶岩によって出来ています。

明治時代の「鉄道唱歌」にも歌われる下土狩駅(初代・三島駅)

明治時代の1898年に開業した初代三島駅は、二年後の1900年に、大和田建樹さんという方によって作詞された、鉄道唱歌にも歌われています。

豆相線路のわかれみち

驛には此の地の名をえたる

官幣大社の宮居あり

下土狩駅にある、初代三島駅と鉄道唱歌の歌詞についての解説(静岡県駿東郡長泉町)

つまり、この歌においては、

- かつて下土狩駅が、三島駅だったこと

- 近年(つまり1898年)、この地に駅と「豆相線」が出来て、この周辺地域が発展していっていること

- 三島の街の中心部および、三嶋大社へと向かう線路である「豆相線」が、南へと延びていたこと

などのことが伺えます。

詳しくは、以下の記事において解説していますので、ご覧ください。

下土狩駅と、豆相線の歴史

1889年 東海道線の全区間開通

日本がこれからまさに西洋諸国に「追い付け追い越せ」という勢いだった明治時代の1889年に、

- 新橋駅~神戸駅間

において、東海道本線(以下、東海道線)が全線開通したのでした。

神戸までが全通したのは、1872年に新橋~横浜間が開通してから、実に17年後のことでした。

これにより、東京と大阪を結ぶ、日本の鉄道における大動脈が完成したのでした。現在の日本の大動脈といえば

- 東海道新幹線

- 東名高速道路

- 国道1号

などになると思いますが、当時は自動車も新幹線も(飛行機も)無かったため、東海道線(蒸気機関車)こそが日本の最大の大動脈だったのです。

そして、もちろん当時はいつ戦争に突入してもおかしくないというような時代だったのでした(実際、早くも五年後の1894年には、日清戦争が起きています)。

そのため、先述の通りまだ自動車も航空機ろくに無かった当時は、鉄道こそが国の命綱だったのでした。

飛行機や新幹線も存在しなかった、明治時代はじめ

繰り返しにはなりますが、東海道線が全通した明治時代の1889年当時は、まだ新幹線などの進んだ交通手段は存在しませんでした(それは、はるかずっと後の1964年開通)。

また、飛行機(=これは14年後の1903年に、ようやくライト兄弟が初飛行したような時代)もありませんでした。

そのため当時は鉄道こそが、東海道における、一番・もっとも速い移動手段だったのでした。

明治時代は軍事目的で非常に重要だった鉄道

また先述の通り、明治時代当時の日本は、欧米諸国との競争状態にあり、領土や資源などをめぐって、いつどこの国と戦争になってもおかしくないような時代でした。

実際、この後に

- 日清戦争

- 日露戦争

- 第一次世界大戦

などといった戦争が起きています。

そんな戦争に負けないインフラを作るためにも、日本にとって鉄道の存在はとても重要だったのでした。

なぜ鉄道は、軍事的にとても重要だったのか?

というのも、鉄道は

- 兵士の輸送:戦場や飛行場に兵士を送る

- 武器の輸送:戦場で戦っている兵士に武器や弾薬などを届ける

- 食糧の輸送:戦場で戦っている兵士たちの補給線

などのために、とても重要だったからです。

鉄道の予算をケチるということは、それすなわち、上記のモノが戦場へと運べないことを意味します。

したがって、鉄道の存在を疎かにすることは、イコールで戦争に負ける(国の壊滅)に等しいことを意味していたのです。

東海道線は、初めは一気に開通したわけではなかった

ちなみにこの東海道線は、一気に開通したわけではありません。

以下のように、両端から順番かつ徐々に開通してゆきました。

- 東京(新橋)から、西へ

- 神戸から、東へ

つまりこのようや感じで、両端から徐々に伸ばしていったのでした。

そして最後は滋賀県あたりで、両者はドッキングし、ついに1889年に全ての区間が一つに繋がったのでした。

明治時代、東海道線から取り残された伊豆・熱海・三島

少なくとも、「三つの主な町」は取り残された

東海道線は、初めは

- 国府津~沼津間

という、現在の御殿場線のルートを通ることになりました。

というのも、当時の坂道にとても弱かった鉄道は、箱根の険しい山を貫くことができませんでした。

また、現在のように熱海~三島間をまっすぐに貫く、全長約8㎞の丹那トンネルのような長大トンネルを掘る技術もありませんでした。

そこで、やむを得ず箱根の山を北へ大きく迂回する、御殿場経由のルートが選ばれたのでした。

つまり、現在の御殿場線こそが、当初の東海道線だったというわけです。

その結果、当時の東海道線が通らなかった、

- 熱海の温泉

- 伊豆の温泉

- 三島の町

は、東海道線の活況から取り残されることとなり、まともに観光客・温泉客が来なくなるという、衰退のリスクがありました。

「伊豆」と「相模」を結ぶはずだった、豆相鉄道

取り残された伊豆の温泉へお客様を呼び込むための、豆相鉄道

こうして東海道線から取り残されたことにより激減のリスクがあった、

- 伊豆の温泉への観光客

- 熱海の温泉への観光客

- 三島の街や、三嶋大社への参拝客

の人たちを載せるための鉄道として浮かび上がったのが、

- 豆相鉄道

でした。

豆相鉄道は、

- 伊豆

- 相模

のそれぞれの頭文字からとって名付けられました。

そして文字通り、当初は本当に

- 伊豆と相模を結ぶ

という、壮大な計画から始まったのでした。

しかし結果は、あなたもご存知の通り、実現していません。

- 箱根の険しい山を貫けず、難工事だったこと

- 1923年の関東大震災において、甚大な被害を受けたこと

- そもそも国が先に丹那トンネルを開通させ、現在の熱海経由の東海道線を作ってしまったため、国と競合させても意味が無いので、「豆相鉄道」の意味が無くなったこと

など諸説ありますが、どのみち伊豆・相模を結ぶ「豆相鉄道」の壮大な構想は、実現しなかったのでした。

その代わり、今の伊豆箱根鉄道の原型における

- 沼津:駿河国

- 伊豆:伊豆国

をそれぞれ結ぶ、「駿豆線」に変更されました。

駿河と伊豆をそれぞれ結ぶため、それぞれの頭文字を取って、駿豆線です。

しかしこれも、沼津をスタートする計画は無しとなり、三島(つまり、下土狩駅)をスタートとする案に変更となったのでした。

「駿豆線」って、よくよく考えるとおかしな名前 駿河国を経由していない!

駿豆線って、駿河国を通っていないのに、なんか不思議な名前だと思ったことはありませんか?

なぜならば、駿豆線の起点である三島駅の三島市は「伊豆国」の領域に含まれるからです。

つまり駿河国をギリ通っていないわけで、駿河国が路線に全く含まれない駿豆線に「駿」の文字が入っているのは、一見したらおかしい、というわけです。

沼津(駿河国)をスタート地点とする予定だったため、「駿豆線」となった

すなわち、駿河国の領域に無いのにも関わらず、「駿豆線」という名前なのは、元々は沼津駅(=駿河国)をスタートとする計画だったからなんですね。

しかし三島駅(下土狩駅)スタートに変更されても、その「駿豆線」の名称がそのまま変更されることなく、現代に至っているというわけです。

伊豆温泉へのお客様を載せる予定だった、豆相鉄道

豆相鉄道は、はじめは伊豆の気持ちいい温泉に向かおうとする、湯治客の皆さんにとっての便利な交通手段を作ることが目的でした。

湯治(とうじ)とは?

湯治とは、温泉によって癒されたり、怪我や病気などを治したりすることです。

まだ医学が発達していなかった大昔、湯治は温泉が多い日本で、古くから行われてきた療法の一つでした。

そのために、

- 伊豆中部にある、温泉が湧き出る大仁(現:伊豆の国市)

- 東海道線

とを結ぶ目的で、線路が建設されたのでした。

大仁の景色

気持ちのいい温泉宿「大仁」 故・長嶋茂雄さんも来ていた場所

伊豆の大仁には、気持ちの良い温泉があります。

大仁温泉は、伊豆半島の中でも比較的新しい温泉地となります。

また、大仁駅の周辺には、数軒の温泉宿が、あちこちに点在しています。

当初は、沼津駅起点の予定だった「豆相線」

この豆相線は先述の通り、当初の計画では沼津駅を起点とする予定でした。

つまり、当初の計画では、沼津駅から伊豆半島方面へ向かう路線として、計画されていたのでした。

そのため、三島の町は従来どおり、スルーするという計画でした。

このときは、

っていう感じで、豆相線と沼津駅と接続しようとしたのでした。

三島のスルーに猛反対

しかしこれによって、三島の町は猛反対することになります。

そのため、三島の有力者(お金持ち)の人々は、三島の町に、なんとか駅を誘致することにしたのでした。

そのため三島の地元の人々は、豆相鉄道の関係者の皆さんに対して「駅を作ってくれ」と懸命に働きかけ、しかも

と、本気の誘致を見せたのでした。

こうして、豆相鉄道のスタート地点は当初の沼津駅ではなく、三島駅(つまり下土狩駅)に変更された、という経緯があります。

起点:沼津駅→三島駅(下土狩駅)への変更

こうして、豆相線の起点を、三島駅(下土狩駅)に変更することになったのでした。

このことで、東海道線とのスムーズな乗り換えを実現し、三島・伊豆方面へ向かいたい人々にとっての利便性を向上させることができたのでした。

起点を三島駅(下土狩駅)に変更した結果

三島駅は、

- 東海道本線の列車

- 豆相線の列車

が同一ホームで乗り換えできる構造であったため、乗り換えの利便性が高まりました。

この変更により、三島駅は伊豆方面への玄関口として発展することになりました。

また、伊豆箱根鉄道・駿豆線の利用客も増加することになりました。

三島宿は、鉄道を忌避した?

元々、沼津~裾野に駅は無かった

現在の御殿場線のうち、1889年当時、元々は、

- 沼津駅(静岡県沼津市)

- 裾野駅(静岡県裾野市)

との間には、駅が無かったのでした。

御殿場線については、以下の各記事でも解説していますので、ご覧ください。

鉄道が通らず、三島の町は不便に

しかし当時の東海道線が1889年に開通してからは、

鉄道の通らなかった三島の町は、いよいよ不便になってしまいました。

すなわち、鉄道が通らなかったために、町の発展から取り残されていまう、というリスクがあったからわけですね。

三島への観光客も減少へ

こうなると三島では必然的に、観光客はみんな、

- 御殿場の町:富士山に登る人たちでガヤガヤ賑わう、まさしく観光拠点

- 沼津の町:海がキレイ・

アニメの聖地

という、鉄道が通る町にもっていかれてしまうことになります。

※沼津がアニメの聖地になったのは、100年後のことです。

そのため、

- 三島宿や三嶋大社といった名所

- あるいは、伊豆方面の各地

には、観光客が来てくれることすらままならない、というような感じになってしまったのでした。

これでは三島の町(特に観光業の人たち)としては儲からない・生活できなくなる可能性があるため、困りますよね。

やや慌てて、新しく「三島駅(下土狩駅)と「豆相鉄道」をつくる」

こうした状況を打破するべく、ついに三島駅(下土狩駅)と豆相鉄道を、仕方なく慌てて作ったというわけです。

これは先述の通り、当初は沼津駅のはずたった起点を、何がなんでも三島駅(下土狩駅)をスタートさせたかった、地元の人々による懸命な誘致活動による結果です。

豆相線の当初の役割

そして先述の通り、豆相線は、後に現在の伊豆箱根鉄道・駿豆線(すんずせん)の構想の元になったものです。

実際、現在も「想いを乗せて走る(※)」伊豆箱根鉄道・駿豆線は、当時の豆相鉄道を起源としているため、それが今にも受け継がれているというわけです。

※沼津のアニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」のアイドルグループAqours(アクア)の曲に、

「♪想いを乗せてHAPPY PARTY(HAPPY) TRAIN~!」

という曲があるのです。

三島駅とAqoursの曲「HAPPY PARTY TRAIN」、さらに沼津との関連性については、以下の各記事でも解説していますので、ご覧ください。

豆相線という名前が使われなくなったのは 難工事で熱海までの延伸を断念したから(?)

このように、豆相線は冒頭に挙げた様々な事情(例:難工事・資金不足など)から、最終的には

- 三島駅~修善寺駅

を結ぶのみにとどまる、現在の路線に規模が縮小されたのでした。

またそれに伴って、当初の目標でもあった「豆相線」という名前も使われなくなりました。

その後代わりに、「駿豆線」という名前が定着していったわけです。

今や「伊豆の踊子」や「Aqours」が走る路線に

今では「想いを乗せて」

- 特急「踊り子」

- HAPPY PARTY TRAIN

が走る伊豆箱根鉄道・駿豆線も、元々は沼津駅を機転とするはずだったため、「駿豆線」となったわけです。

しかし明治時代、なんとしても三島の街に鉄道を誘致したかった地元の人々によって、三島駅(つまり下土狩駅)にスタート地点が変更になったというわけですね。

明治時代、宿場町は鉄道を嫌った?

鉄道が徐々に普及していった明治時代はじめは、それまで江戸時代にバリバリ現役だった全国各地の「宿場町」は、鉄道の開通をとにかく嫌いました。

鉄道ができると、誰も宿場町を利用しなくなる

その理由として、煙を嫌うというものがあります(鉄道忌避説)。

当初は鉄道(蒸気機関車)の吐く煙が宿場町の人々によって嫌われたため、鉄道は反対運動にあった、というものです。

何より、鉄道が通ると宿場町を誰も利用しなくなってしまいます。

そうなると、数々の宿場町は泊まる人がいなくなってしまい、どんどん衰退・経営破綻していく恐れがあったからでした。

宿場町の重要な役割と、経済効果

江戸時代までの宿場町は、江戸時代に整備された五街道などのような、主要なルート・街道沿いに設けられました。

このとき、

- 人や物資の輸送

- 人や馬などの休憩

- 宿泊

- 馬の交換

などといった役割を持っていました。

特に、参勤交代などにおいて、宿場町は重要な役割を果たしていました。

参勤交代では大名はじめ何百人~何千人もの武士や付き添い人が泊まる(+食事する)ため、宿場町に対して、多大な利益がもたらされたのでした。

大名行列で大人数が泊まると、宿場町は儲かった

大名行列に同行した皆さんが宿泊することで、宿場町には

- 宿泊費

- 飲食費

- 人足への賃金

などが大量に支払われたため、経済が活性化しました。

人足とは、いわば肩車や「みこし」などで人を運んでいた人々のこのことです。

詳しくは以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

参勤交代では、何百人が宿場町に止まったのか?

大名行列の規模は、藩の石高(レベル)や格式によって、とても大きく異なっていました。

例えば、

- 少ない藩では、100人程度

- 多い藩では、2,000人から3,000人

- さらに多い時には、4000人にも及ぶこともあった

ほどの大人数が、参勤交代で宿場町に泊まった(食事をした)のでした。

特に大きな藩の大名行列は、一晩で多額の利益が宿場町にもたらされていたのでした。

そのため彼らは、宿場町にとって非常に大太客・大お得意様でした。

「どこでもドア」で例えるとわかりやすい

もし「どこでもドア」が普及してしまうとどうなるか。

人々は、(私のような鉄道マニアを除き)誰も航空機・鉄道・自動車・宿泊施設を使わなくなり、衰退・廃止に追い込まれてしまうことでしょう。

それは「どこでもドア」があれば、ハワイだろうが地球の裏側だろうが、どこへでも一瞬で行けてしまうからです。

※「ドラえもん」第20巻に、似たような天の川鉄道の夜というエピソードがあるよ!

それと同じようなことが、まさに明治時代にも起こったわけです。

鉄道ができれば、日帰り旅行も可能となるため、誰も宿場町を利用しなくなるからですね。

下土狩駅からの、伊豆への鉄道南下決定

話をもとに戻します。

やがて、現在の下土狩駅の位置(かつての長泉村)から南下して、

- 鉄道から取り残された、三島の宿場町

- 三島の中心地

- 官幣大社・三嶋大社

へと続く線路、そして新しい駅を作るための誘致を行っていったのでした。

そうして、当時はほとんど発展していなかった(野原が広がっていたともいいます)長泉村に、新しく(初代)三島駅を作ることにしたのでした。

その上で、ここ・三島駅(下土狩駅)を起点とすることになったのでした。

1898年6月 豆相線・下土狩駅~南條駅(現:伊豆長岡駅)ついに開通

そして伊豆箱根鉄道・駿豆線の歴史は、

明治時代の1898年には、

- 三島駅(現・下土狩駅駅)~南條駅(現・伊豆長岡駅)間に、豆相鉄道として開通

続いて大正時代終わりの1924年には、

- 修禅寺

- 修善寺温泉

のある、修善寺町(今の伊豆市)まで延伸されています。

下土狩駅(=三島駅)・修善寺駅は、伊豆の各方面への入り口に

修善寺駅からは、西伊豆・松崎町など、伊豆のどこへでも行けます。

まさに

「♪遠い駅で、きっと誰かが待っているの」

ですね。

あなたも、駿豆線(豆相線)に乗って、ワクワクし放題な素敵な旅に出ましょう!

1934年、丹那トンネルの開通

昭和に入り、1934年に丹那トンネル(たんなトンネル)の開通に伴い、

東海道本線のルートが

- 「御殿場経由」

から、現行の

- 「熱海経由」

に変更されることになったのでした。

このときに、熱海経由の新線に、(2代目の)三島駅が設置されたのでした。

これによって、一時期は衰退しかかっていた三島の町に、再び活況が訪れる大チャンスとなったのでした。

そのため、三島は再び盛り上がりを見せたといいます。

元のルートは「御殿場線」に 三島駅は「下土狩駅」へ

この時、御殿場経由の元の東海道本線のルートは御殿場線となったのでした。

1934年に丹那トンネルが開通したことに伴って、東海道線が熱海経由に変更されたのでした。

このときに、

- 国府津駅~沼津駅間

におけるかつての旧・東海道線が、「御殿場線」として名前が改められました。

これは、御殿場が逆に衰退してしまうことを危惧して、御殿場の町に配慮する目的があったため、とされています。

これに先立ち、初代の三島駅は同年10月に「下土狩駅」に改称されたのでした。

参考リンク先(三島市公式サイト)

三島市公式ホームページ「三島の歴史」

こちらではさらに当時のリアルな事や、貴重な写真が載っているため、さらに理解が深まります!

次回は、長泉町の名所「鮎壷の滝」の話題へ

次は、下土狩駅が存在する長泉町の観光名所である、鮎壺の滝について紹介・解説してゆきます!

コメント