伊豆・大仁温泉と、また江戸時代から続いた大仁金山の歴史について、初心者の方にも、わかりやすく解説してゆきます!

伊豆の国市・大仁

今回は、伊豆の国市にある大仁という町の観光と、大仁金山の歴史について、一緒に学んでいきましょう!

大仁からの、狩野川の眺め(静岡県伊豆の国市)

この町には、かつて日本の経済を支えた金山がありました。

そして、その金山から生まれた温泉が、今も多くの人々に愛されています。

伊豆・大仁の、狩野川(かのがわ)付近の景色(静岡県伊豆の国市)

大仁金山の歴史を知ることで、大仁温泉の旅が、もっと奥深いものになるはずです。

なんだか、旅に出る前の予習をしているみたいで、ワクワクしますね!

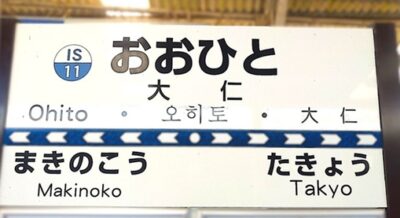

大仁へのアクセス

大仁へは、伊豆箱根鉄道の駿豆線を利用するのがとても便利です。

伊豆箱根鉄道線・大仁駅(静岡県伊豆の国市)

大仁駅前の、大仁温泉のお湯(静岡県伊豆の国市)

駿豆線は、JR三島駅から修善寺駅までを結ぶ鉄道です。

したがって、東京方面から新幹線で来る場合も、三島駅で乗り換えるだけで、簡単に大仁へ行くことができます。

伊豆箱根鉄道の起点・三島駅については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

また、修善寺温泉や伊豆長岡温泉など、伊豆の有名な温泉地にもアクセスできるので、伊豆観光の拠点としても最適ですね!

修善寺温泉については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

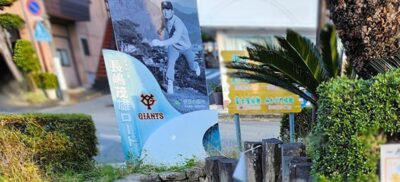

大仁は、狩野川の景色がとても美しいほか、本年6月に残念ながら亡くなられた、長嶋茂雄さんが現役時代に、自主トレでランニングをしていた場所になります。

長嶋茂雄さんは現役時代、自主トレーニングで大仁を滞在された(静岡県伊豆の国市)

今回は、そんな大仁の観光・歴史をわかりやすく解説してゆきます!

大仁鉱山から沸き出た「大仁温泉」

伊豆の大仁の温泉地は、金山を掘っていた時に湧き出てたもの(お湯)です。

伊豆の大仁温泉は、かつて金山として栄えた大仁鉱山で、金鉱石を採掘していたときに、温泉が湧き出したのが始まりです。

大仁鉱山

伊豆・大仁鉱山とは

伊豆・大仁鉱山は、現在の静岡県伊豆の国市にあった、金や銀を採掘していた鉱山です。

正式には「大仁金山」と呼ばれています。

江戸時代には、徳川家康が直轄する重要な鉱山として、莫大な富を生み出しました。

そして、その富は、江戸幕府の財政を支える上で、とても大きな役割を果たしました。

明治時代以降も住友財閥によって、当時の最先端技術であった蒸気機関などを用いた、いわゆる近代的な採掘が行われてゆき、日本の鉱業を支え続けました。

しかし残念ながら、金や銀の産出が減ったことや、採掘コストの問題から、1970年代に閉山してしまいました。

しかし、日本の歴史を語る上で欠かせない場所ですね。

江戸時代の大仁鉱山

江戸時代、大仁鉱山は、徳川家康にとって非常に重要な存在でした。

理由はシンプルに儲かるからであり、また江戸幕府の重要な財源になると考えていたからです。

そのため家康は、この鉱山を誰にも好き勝手に掘らせないために、幕府が直接支配する直轄地としました。

そして、今度は金山奉行という役職を置いて、この金山で掘られるゴールドがきちんとした「売り物」になるよう、厳重に管理させました。

ちなみに金山奉行とは、いわゆる金山を厳しく管理・運営する役人のことですね(詳しくは後述)。

そしてこの鉱山で採掘された金や銀は、当初の家康の思惑通り、江戸幕府にとって重要な財源となり、経済基盤を支えました。

そのゴールドは、江戸時代の通貨である小判や丁銀などの材料として使われたわけです。

また、この鉱山・金山には全国各地から鉱山技術者や労働者が集まってきたため、働く人たちでワイワイと活気あふれる町が形成されました。

のちに温泉が見つかって「大浴場」として開かれたのも、彼らの仕事の疲れを癒すためのものでした。

このように、大仁鉱山は、江戸幕府の財政を豊かにするとともに、地域の発展にも大きく貢献しました。

なんだか、江戸時代の経済を支える、まさしく宝の山だったわけですね!

大久保長安とは

このゴールドの山における管理職(金山奉行)だった大久保長安は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて活躍した、徳川家康の家臣(部下)です。

彼は、元々は山梨県の英雄である武田信玄の家臣(部下)でしたが、戦国時代のおわりに武田家が滅亡した後に、家康に仕えることになりました。

大久保長安は、鉱山を掘り起こす開発事業や、また土木工事における、優れたスキル・才能を持っていました。

それが家康からとても評価されていたため、金山奉行に任命され、佐渡金山をはじめとする全国各地の鉱山の管理を任されました。

佐渡金山とは、新潟県・佐渡市にある、日本最大の金山です。

彼が開発した鉱山は、江戸幕府に莫大な富をもたらしました。

しかし、晩年には不正の疑いをかけられたため、失脚してしまいます。

したがって、大久保長安は、優れた才能を持ち家康のサポートのもとで突き進みながらも、晩年は失速したという、波乱の人生を送った人物とも言えます。

金山奉行の役割

ここで、先述の大久保長安が携わった金山奉行は、江戸幕府が金山(ゴールドの山)を管理するために置いた役職です。

その役割・仕事内容は、多岐にわたりました。

まず、鉱山の採掘を監督し、金の産出量を管理することです。

次に、鉱山で働く労働者の管理や、賃金の支払いを担当しました。

また、鉱山の治安を維持することも、重要な仕事でした。

今でいうと、

- 現場責任者

- プロジェクトマネージャー

みたいな仕事ですね。

さらに、採掘された金や銀を、江戸まで安全に運ぶための手配も行いました。

大久保長安は、いわゆるこの金山奉行として、全国の鉱山を管理し、江戸幕府の財政を支える上で、とても重要な役割を果たしました。

つまり、彼のおかげで江戸幕府の財政は潤ったということもでき、また彼は鉱山のことなら何でも知っている、まさに鉱山のスペシャリストだったわけですね。

大仁鉱山の再開と金の国策

昭和はじめの1933年までは大仁鉱山は閉山されていたわけですが、帝国産金興業株式会社という会社が、閉鎖されていた大仁鉱山を買収したのでした。

そして鉱山は、この新たな会社によって再び操業することになったのでした。

操業:機械や設備を動かし、何らかの作業を行うこと。

例:「工場を操業する」

また当時の日本では、国の政策(国策)によって、金鉱山の開発が積極的に進められていました。

大仁鉱山の再開も、まさにこうした時代の流れを象徴する出来事だったわけですね。

国が金を必要としていた、という背景があったからこそ、この鉱山も再び動き出した、というわけです。

1930年代に金鉱山開発が積極的だった理由

1930年代の日本は、軍事費や国際収支(貿易などで国に入るお金と出ていくお金のバランス)の悪化などを理由に、金(ゴールド)を集める必要に迫られていました。

すなわち、自国で金を産出・確保することで、外貨の流出を防ぎ、軍需物資の購入などにあてたかったのです。

これは「金の増産」を目標とする

- 「金本位制からの脱却」

という国策でした。

したがって、国が積極的に開発を支援したのですね!✨

国際収支:国と国との間のお金のやり取り(貿易や投資など)のバランスのこと。

もしこれが赤字だと、国からお金が出ていっている(入ってくる量・利益よりも、出ていく量・損失の方が多い)という状態です。

金本位制:国が発行する通貨(お金)の価値を、保有している金の量によって裏付け・担保するという制度です。

しかさしそうはいってもゴールドの量は有限であるため、いちいちそんな面倒なことは出来なくなりました。

そのため、1930年代は、世界的にこの制度からの離脱が進みました。

大仁鉱山が1930年代まで閉鎖されていた理由

大仁鉱山は、もともと鉱石の質が低く、採掘技術も未熟だったため、採算が合わず、江戸時代からたびたび休山・閉鎖されていました。

しかし、1930年代に入ると、国策による金増産の波が来ます。

すなわち、技術革新によって、それまではまともに掘れなかった低品位の鉱石からであっても、効率的にピカピカの金のみを採取できるようになりました。

したがって、国の強い後押しと新しい技術により、1933年頃に再開され、金の大増産に成功したわけです。

採算が合わない:事業にかかる費用に対して、得られる利益が少ない、または費用の方が上回っている状態。

金本位制の脱却と、増産の関係

当時の日本は、軍事費の拡大などで外貨(ドルなど)が大量に必要でした。

金本位制から脱却しても、国際的な取引や信用を保つには、依然として金が重要な「決済手段」でした。

すなわち、国内の鉱山から金をたくさん掘り出すことで、海外から金を買う必要がなくなり、貴重な外貨の流出を防ぎたかったのです。

したがって、金の増産は、外貨を節約し、軍需物資の購入などに充てるための国策だったのですね!💰

外貨:外国のお金(ドルやポンドなど)。

自然の金(ゴールド)の状態について

ちなみに、自然のままだと金(ゴールド)はまともに使えません。

すなわち、自然界で発見される金は、ほとんどが銀や銅、石英などの不純物と混ざり合った「鉱石」の形で存在しています。

そのため、装飾品(アクセサリー)や電子部品として使うには、必ず「精錬」という作業が必要です。

したがって、私たちが見る純粋でピカピカの金は、実は人間が手間をかけて取り出した後の姿なわけですね!

つまり、ものすごい手間がかかっているというわけです。

不純物:純粋な物質に混じっている、本来は不要な物質のこと。

精錬:鉱石から目的の金属を取り出し、純度を高める作業のこと。

大仁鉱山で温泉が湧き出た理由

1935年、大仁金山で、坑道を掘り進めるためのボーリング作業が行われていました。

ボーリングとは、地面に細い穴を掘ることですね。

その最中に、なんと偶然にも温泉が湧き出たわけです。

これは、実は鉱山開発では、比較的よくあることなわけですよ。

なぜなら、地下の地質構造はとても複雑に絡み合っています。

そして、水がたくさん通っている水脈

も、地下深くでつながっているため、意図せず温泉を掘り当ててしまうことがあるからです。

そもそもの鉱山を掘る目的は、金や石炭などの資源を採掘することです。

しかし、深く掘り進めていく過程で、地中の温泉水脈にたどり着くことがある、というわけです。

特に、地層に割れ目や断層がある場所では、温泉が湧き出しやすいので、偶然発見されることも多いわけです。

まるで、地下に眠る思わぬ宝物を見つけたみたいですね。

鉱山から湧き出た温泉と、その活用

温泉は、地下深くのマグマや地熱によって温められた地下水が、地表近くまで上がってきたものです。

その途中、地層の割れ目や断層を通りながら、地表に湧き出てきます。

鉱山を掘るボーリング作業中に、偶然、この温泉水脈に当たって、温泉が湧き出すことがあるわけです。

大仁温泉の誕生と発展

大仁鉱山で温泉が湧き出した後、まず、鉱山で働く労働者のために、公衆浴場が建てられました。

しかし、それだけでは終わりません。

1942年には、鹿之原坑という場所の採掘中に、勢いよく温泉が噴き出し、一時的に操業が止まるほどだったそうです。

この大量の温泉を活用しようと、労働者向けの浴場を改築しました。

そして、観光客も利用できるヘルスセンター「帝産閣」としてオープンしたわけです。

さらに、隣の町にあった大仁ホテルにも、この温泉が供給されるようになりました。

終戦後には、帝産閣や大仁ホテルだけでなく、周辺の旅館などにも温泉が供給されるようになりました。

こうして、大仁温泉という温泉地が形成された、というわけです。

鉱山の思わぬ産物が、人々に癒やしを与える温泉地になったなんて、なんだか素敵な話ですね!

大仁金山と「金採掘奨励」

戦前の大仁金山は、国の政策である「金採掘奨励」の後押しを受けていました。

そして、その規模をどんどん大きくして、金の生産を増やそうと努力していました。

金採掘奨励とは、国が金の採掘を積極的に応援する政策のことです。

具体的には、

- 金鉱山の開発を国が支援する

- 採掘技術の研究開発を応援する

- 金の価格が安定するように市場を整える

といったことが含まれます。

この政策は、

- 外国との貿易で使う外貨を、たくさん手に入れるため

- 国内の産業を活気づけるため

など、さまざまな理由で行われました。 外貨 とは、外国のお金のことですね。

したがって、大仁金山 の発展は、当時の日本の経済的な戦略と深く結びついていた、というわけです。

金採掘が奨励される理由

金(ゴールド)は、世界中で重要な通貨であり、また、価値のある投資対象でもあります。

したがって、金の採掘は、国や企業の経済にとって、非常に大きなプラスになります。

だからこそ、多くの国や企業が金の採掘を積極的に応援しているわけです。

「金採掘奨励」という動きは、主に外貨をたくさん手に入れるため、そして国の経済を成長させるために行われます。

外貨とは、外国のお金や通貨のことですね。

外貨獲得の理由とメリット

外貨とは、外国のお金や通貨のことです。

国が外貨を獲得する主な理由は、国際的な取引をスムーズに行うためです。

たとえば、石油や食料といった、日本国内では生産できないものを外国から買うときには、相手国のお金で支払う必要があります。

また、外貨をたくさん持っていると、国際社会での信用が高まります。

すなわち、経済が安定し、いざというときに危機を乗り越える力になるのです。

したがって、外貨の獲得は、その国の経済を豊かにし、国際的な地位を向上させるために、とても重要なことなわけです。

国の安定した未来のために、必要不可欠なことなわけですね!

江戸時代の日本が金を大事にした理由

江戸時代の日本が金を大事にしたのは、主に外国との貿易のためです。

当時、日本は外国と貿易を行っており、その決済に金や銀が使われていました。

徳川家康は、この金や銀が国の財産であると考え、全国の鉱山を幕府の直轄地としました。

直轄地とは、藩に属さない、幕府が直接管理する土地のことですね。

特に、佐渡金山や大仁金山など、多くの鉱山から大量の金が産出されました。

これによって江戸幕府は、世界でも有数の金の産出国として、その財政を安定させることができました。

日本が、当時から金の力を持っていたなんて、なんとも誇らしい気持ちになりますね。

戦時中の金鉱山整備令により、大仁金山は操業停止へ

しかし、1943年に金鉱山整備令が敷かれると、大仁鉱山も整理の対象となり、金の採掘・選鉱を中止したのでした。

金鉱山整備令とは

金鉱山整備令とは、1943年に出された法令のことです。

この法令は、当時の日本が、戦時下で金(ゴールド)を軍事のために使うために作られました。

これは、ちょうど国家総動員法や配電統制令などと同じく、国が資源を管理・統制する目的で出されました。

国民の財産が制限された理不尽な法律「国家総動員法」

国家総動員法とは、戦争のために、国民やモノを国が思い通りに自由に利用できるようにした法律です。

例えば、国がお金持ちの人に対して「おい!お前の金と高級品を、軍事目的で使うから全部よこせ!」と言ったら、差し出さないといけないわけです。

断ったら「非国民」扱いです。

現代では、余裕で財産権を侵害する法律であり、憲法違反で認められない法律です。

当時は国際的に孤立し、金を売ってもらえなかった日本

当時の日本は国際連盟からの脱退などにより国際的に孤立していたため、外国から資源を輸入することが難しくなっていました。

したがって、軍用機や兵器を作るために、国内にある金資源を、すべて国が管理する必要があったわけです。

もし誰かに自由に金を掘られてしまうと、いざというときに軍事利用できなくなって、困るためですね。

戦時中、金の自由な採掘は制限されることになった

この国民にとっては理不尽な法律によって、金は個人のものではなく、国のための戦略物資とされたというわけです。

しかし、令和の我々の現行憲法下においては、財産権侵害も甚しい法律ですよね。

もちろん、現代の日本において「国家総動員法」や「鉱山整理令」みたいな個人の財産権を侵害するような法令は、憲法違反となるため認められません。

すなわち、国会で可決されることもありませんので、ご安心ください。

金鉱山整備令が与えた影響

この金鉱山整備令は、多くの金山に大きな影響を与えました。

まず、多くの金山が金の採掘をストップさせられました。

国が軍事利用したい金資源を、もし好き勝手に掘られてはいけなくなったので、金を勝手に掘らせないようにしたわけです。

金の自由な採掘ができなくなり、戦争とともに、金山は閉鎖

大仁金山も、その例外ではありませんでした。

金を勝手に採ってはいけない決まりになったので、金の採掘事業から撤退せざるを得ませんでした。

また、それまでの鉱山で働いていた労働者は、代わりに軍需工場などに動員されることとなり、誰も働く人がいなくなった日本の鉱業は大きな打撃を受けてしまいました。

戦時中、国民の自由な金(ゴールド)の使用も制限 へ

金を採ってはいけなくなったため、一部の金山は、鉄や銅など、ほかの重要な鉱物を掘るように変わりました。

さらにこの法令は、金山だけでなく、国民の暮らしにも苦しい影響を与えました。

例えば、個人の人々が持っていた金の指輪や仏具なども、国に供出するよう命じられました。

供出とは、国に強制的に差し出すことです。

すなわち、国民の財産が、事実上、国に没収されてしまったわけです。

このように、金鉱山整備令は、戦争に勝つためにあらゆる資源を総動員しようとした、当時の日本の厳しい歴史を物語る法令だったわけですね。

大仁鉱山の「温泉」への転換

このように、金鉱山整備令により、大仁鉱山は金の採掘を中止せざるを得ませんでした。

しかし、これで終わりではありませんでした。

代わりに、偶然発見されていた温泉が、その後の新たな事業へと転換されていきました。

金という鉱物資源が掘れなくなった代わりに、温泉という新しい資源が、大仁鉱山の未来を拓くことになったわけです。

なんだか、苦しい時代に、新たな希望が生まれたような気持ちになりますね。

日本が戦前、金を奨励した理由

「外貨」の獲得のため

1930年代の日本が金を奨励したのは、主に外貨を獲得するためです。

当時、日本は国際的な貿易で使うお金、つまり外貨を増やす必要がありました。

なぜなら、外国から機械や資源を買う(輸入する)ために、外国のお金が足りなかったからです。

金(ゴールド)は、外国で使えるお金(外貨)の代わりになるからです。

したがって、国内で金をたくさん掘り、それを海外に輸出することで、外貨をたくさん日本へ稼ごうとしたのです。

この政策によって、金(ゴールド)は国の経済を支える、とても重要な存在になりました。

日本が金を輸入できなくなった理由

その後、日本が金を輸入できなくなったのは、先述の通り、国際的な孤立が大きな理由です。

1930年代の日本は国際連盟から脱退するなど、国際社会から孤立していくことになります。

このため、アメリカやイギリスといった国々から、経済的な圧力を受けるようになりました。

すなわち、諸外国は金や石油などの重要な資源を、日本に売ってくれなくなったのです。

資源がまともに取れない 日本にとって、戦前の資源輸出規制は、とても大打撃でした。

したがって、日本は自力で資源を確保するしかなくなり、国内の金山に頼らざるを得なくなった、というわけです。

戦後の大仁金山と閉山

戦後の大仁金山は、戦争で機械を失ってしまったため(原因はおそらく工場停止や戦争被害など?)、しばらくは操業を停止していました。

しかし、1949年には、選鉱場を復活させて、金の生産を再開しました。

選鉱場とは、いわゆる鉱石から不純物を取り除く場所のことですね。

ところが、その後、金(ゴールド)の価格が下がってしまいました。

そして、人件費が上がってしまったり、施設が古くなってしまったりして、採掘のコストがどんどん高くなってしまったわけです。

そのため、採掘作業は、止まったり再開したりを繰り返す、不安定な状態になってしまいました。

戦後に金の価値が低下した理由

戦後、金(ゴールド)の価値が低下した主な理由は、

- 国際レベルで金の価格が安定し、上がる見込みが無くなったこと

- 新たに産出される金の量が少なかったこと

です。

戦後、金が「投機目的」で使いにくくなった

第二次世界大戦後、アメリカを中心とした国際経済体制が整い、金の価格は一定に保たれるようになりました。

したがって、投機の対象としての魅力が薄れたのです。

売る目的で買ったとしても、投資家のみなさんは誰も買ってくれません。

そのため、そもそも金の価値は減り、安くならざるをえないわけです。

こうなると金は高く売れなくなってしまいます。

また、日本では、戦時中の採掘(掘りまくった)によって、国内の金山から掘り出せる量が減ってしまいました。

つまり、金の供給が減ってしまったわけです。

この供給量の減少も、結果的に金の価値を押し下げる一因となりました。

戦後の金山の衰退との関係

戦後の日本の金山の衰退は、金の価値低下と密接に関係しています。

金の価格が低迷した一方で、人件費や採掘に必要なコストは、どんどん上がってしまいました。

したがって、多くの金山が、採掘を続けても利益を出すのが難しくなってしまったのです。

金を掘り出すためのコストの方が、金を売って得られる利益を上回ってしまったわけです。

たとえば、大仁金山のように、多くの金山が赤字経営となり、やがて閉山へと追い込まれていきました。

金の価値が下がり、採掘のコストが上がったことで、日本の金山は次々とその役割を終えていった、というわけですね。

狩野川台風と閉山への道

1958年には、狩野川台風が伊豆半島を襲いました。

狩野川台風とは、静岡県に甚大な被害をもたらした、巨大な台風のことです。

この台風によって、大仁金山の施設や、職員の社宅も壊れてしまいました。

さらに、坑道の中まで水が入り込んでしまい、切羽という採掘する場所が、水に浸かってしまったわけです。

なんとか復旧しようと頑張ったものの、金の価格が低いままで、資源も少なくなってきてしまいました。

したがって、操業は再び停止と再開を繰り返すことになりました。

そして、ついに1973年、大仁金山は、その長い歴史に幕を閉じ、正式に閉山したのです。

現在の大仁金山

現在、大仁金山は閉山しており、その姿を見ることはできません。

かつて採掘で使われていた坑道は、ほとんどが閉鎖されています。

しかし、当時の面影が全くないわけではありません。

たとえば、鉱山鉄道の跡地や、鉱山労働者が暮らした住宅の跡など、わずかに歴史の足跡が残されています。

大仁金山は、鉱山としてはもう動いていませんが、その歴史は今も、この土地に静かに息づいているわけですね。

現在の大仁温泉

大仁温泉は、今も伊豆の国市を代表する温泉地として、多くの人々に愛されています。

かつて大仁金山で偶然発見された温泉は、旅館やホテルに供給されています。

温泉は、金山というハードな仕事場から生まれた、心と体を癒やすための大切な存在になりました。

大仁温泉は、風情ある温泉街と、清らかな狩野川の景色が楽しめます。

したがって、現在も多くの観光客が訪れ、その歴史とともに、ゆったりとした時間を過ごしています。

なんだか、鉱山から生まれたとは思えないほど、美しい場所ですね!

長嶋茂雄さんの、大仁でのエピソード(次回解説)

大仁は、ミスタープロ野球と呼ばれた長嶋茂雄さんが自主トレをしていた場所でもあります。

長嶋茂雄さんは、日本のプロ野球界を代表するスーパースターで、「ミスタープロ野球」の愛称で親しまれています。

彼は、現役時代、大仁のこの狩野川沿いで、シーズンオフに自主トレを重ねてきました。

そして、その練習の疲れを、大仁温泉で癒やしていたそうです。

また、何十年ぶりに長嶋さんが大仁を訪れたときは、大仁の人々は「お帰りなさい」と迎え入れたそうです。

心あたたまるエピソードですね!

長嶋茂雄さんの偉大な功績について詳しくは、次回解説します。

おわりに・まとめ

今回で、大仁金山と大仁温泉の歴史を振り返ってみました。

いかがだったでしょうか?

かつて、日本の経済を支えた金山から、人々の心を癒やす温泉が生まれた歴史を知ることで、大仁の魅力がさらに深まったのではないでしょうか。

もし、いつか伊豆の国市や大仁へ観光に来ることがあれば、こうした歴史を思い出してみてください。

そうすれば、きっと、旅の味わいが一層増すはずですよ!

なんだか、旅に出たくなってきましたね!

コメント