鉄道唱歌 東海道編の歌詞(米原駅・醒ヶ井駅の観光・歴史など)について、鉄道に詳しくない方にもわかりやすく解説してゆきます!

↓まずは原文から!

前に來たるは琵琶の海

ほとりに沿ひし米原は

北陸道の分岐線

さらに読みやすく!

前に来たるは 琵琶の海

ほとりに沿いし 米原は

北陸道の 分岐線

さあ、歌ってみよう!

♪まーえにきたるは びわのうみー

♪ほとりにそーいし まいばらはー

♪ほくろくどうのー ぶんきてんー

浜松駅→舞阪駅→弁天島駅→豊橋駅→蒲郡駅→岡崎駅→南大高駅→大高駅→熱田駅→名古屋駅→岐阜駅→大垣駅→関ヶ原駅→米原駅

※鉄道唱歌に関係ある主要駅のみ抜粋

伊吹山を後ろにして、滋賀県・米原駅へ到着

- 関ヶ原駅

- 柏原駅

をも過ぎて滋賀県に入ると、いよいよ琵琶湖にほど近い、米原市に入ります。

ここで歌詞にあるように、伊吹山は後ろに姿を消すことになります。

伊吹山(滋賀県)

伊吹山(滋賀県)

中山道の宿場町・醒井宿

米原には醒井宿という、中山道の宿場町があります。

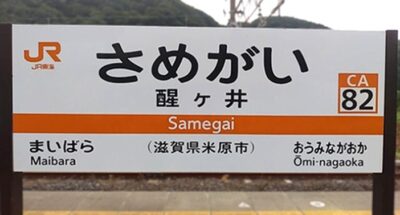

醒井宿へは、米原駅の1つ手前の醒ヶ井駅(滋賀県米原市醒井)から行くことができます。

醒ヶ井駅(滋賀県米原市醒井)

醒井宿は、中山道61番目の宿場町になります。

中山道とは?簡単にルートを紹介

中山道とは、超簡単にいうと、江戸時代における、

東京・日本橋→群馬県→長野県・軽井沢→諏訪湖→塩尻→木曾路(中央西線)→岐阜県→関ヶ原→滋賀県→草津→京都

というルートを歩いて(または馬)、約20日かけて京都へと至る街道のことです。

東海道が海沿いのルートならば、中山道は内陸・山側のルートともいえます。

中山道では、旅人たちが途中で泊まるための宿場町は全部で69カ所あったため、「中山道六十九次」とも言われます。

醒井宿の綺麗な水の流れ(滋賀県米原市)

日本武尊を癒した、居醒の清水

醒井宿にはかつて、

- 伊吹山で山の恐ろしい神様と戦ってフルボッコにされた後、

- 山を降りてきた日本武尊(ヤマトタケルノミコト)が、

- その水で慰められた

ことで知られる、「居醒の清水」があります。

この水で、日本武尊は体の猛毒を洗い流したという伝説があります。

そのため、居醒の清水の場所には、日本武尊の像があります。

「居醒の清水」は、平成の名水百選に選ばれています。

居醒の清水(滋賀県米原市)

ちなみに、この中山道・醒井宿と、「居醒の清水」については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

なぜ、東海道線のルート上に「中山道」があるのか?

そして、なぜここ(東海道線)に中山道の宿場町があるかというと、これは前回も説明しましたが、東海道線とはいっても、実際には中山道のルートを通っているからです。

明治時代、鉄道は鈴鹿山脈を越えられなかった

前回も説明しましたが、東海道線における名古屋~草津(滋賀県)間のルートは三重県と滋賀県の鈴鹿峠を避ける目的で、中山道のルートを通っています。

それは、旧東海道の鈴鹿峠があまりも険しい山のために、鉄道で貫くことができなかったからです。

その結果、東海道線は中山道のルートを選択した

鉄道では東海道線という扱いですが、旧街道における東海道ではなく、どちらかというと中山道に当たるために、ここに中山道の宿場町があるのです。

なお、中山道と東海道は、滋賀県の草津市(草津宿)で合流します。スタート地点は、どちらも東京の日本橋になります。

中山道・醒井宿「居醒橋」(滋賀県米原市)

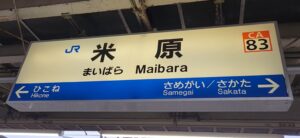

新幹線も止まる重要駅・米原駅

やがて醒ヶ井駅も過ぎると、米原市の中心駅であり、新幹線も停車する重要駅である米原駅(滋賀県米原市)に到着します。

米原駅(滋賀県米原市)

米原駅は、滋賀県で唯一の新幹線駅となります。

そのため、利用する機会もそこそこ多い駅です。

私も、急いでいるときは何度か米原駅から新幹線に乗ったことがあります。

米原駅から先は、JR西日本の区間へ

なお、米原駅を境にJR東海の区間も終わり、ここから先はJR西日本の区間となります。

駅名標もオレンジ基調のものから、ブルー基調のものに変わります。

米原駅もJR西日本仕様のブルー基調の駅名標になっています。つまり、JR東海仕様の駅名標は一つ手前の醒ヶ井駅までとなります。

はるか東の、

- 東海道線・函南駅(静岡県田方郡函南町)

- 御殿場線・下曽我駅(神奈川県小田原市)

といったそれぞれの駅からずっと続いてきたオレンジ基調の駅名標は、ひとつ前の醒ヶ井駅までとなりました。

京都駅~米原駅~長浜駅の区間は「琵琶湖線」の愛称がつく

また、東京駅から米原駅までの路線における案内上の呼称は「東海道線」のままでしたが、米原駅から京都駅までは(東海道線ではありつつも)「琵琶湖線」という愛称に変わります。

さらに言うと、

- 京都駅から大阪駅までの区間は「京都線」

- 大阪駅から神戸駅までの区間のことは「神戸線」

という愛称になります。

琵琶湖のほとりにある、米原市

滋賀県米原市は、歌詞にあるように琵琶湖のほとりにある街になります。

歌詞では「海」という表現になってますが、実際には海ではなく湖になります。

ただ、湖にしてはあまりにも大きいため、琵琶湖はまるで海のような広さに見えるわけです。

長浜からの琵琶湖(滋賀県長浜市)

琵琶湖は言うまでもなく日本一大きな湖であり、全てが滋賀県に属します。

滋賀県のシンボルでもあります。

なお余談ですが、琵琶湖に次いで日本で二番目に大きな湖は、茨城県の霞ヶ浦になります。

霞ヶ浦については、以下の記事で解説していますので、ご覧ください。

「東海道」と「北陸道」が分岐する、米原

話を元に戻します。

北陸道とは、米原駅から分岐して、

- 敦賀

- 福井

- 金沢

- 富山

の方まで向かう路線です。

鉄道唱歌 北陸編 第50番でも

とあり、当時の鉄道の北陸本線は、富山から米原まで向かっていました。

鉄道唱歌 北陸編のゴールは、北陸本線の終点である米原駅となっています。

詳しくは、以下の各記事をご覧ください。

そのため、

- 富山~倶利伽羅までの区間は「あいの風とやま鉄道」

- 倶利伽羅~大聖寺までの区間は「IRいしかわ鉄道」

- 大聖寺~敦賀までの区間は「ハピラインふくい」

の経営区間となっています。

したがって、2025年現在のJR北陸本線の区間は、敦賀駅~米原駅となります。

敦賀駅までの北陸新幹線延伸については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

米原駅から琵琶湖へはやや遠い 湖を眺めるには、近隣の長浜駅へ

歌詞から、米原駅は琵琶湖にすぐ近いイメージがありますが、実際には琵琶湖までの距離は約1kmぐらいあるため、歩いていくにはやや遠いでしょう。

もしこの近辺で琵琶湖を見たい場合は、北陸本線で北へ3駅の

- 長浜駅(滋賀県長浜市)

の方がよくてオススメです。

長浜からの、琵琶湖の眺め(滋賀県長浜市)

米原駅から先は、新快速列車も増えて一気にスピードアップ

いよいよ米原駅から先は、姫路方面への新快速列車が多く出ています。

列車そのもののスピードはアップしますが、停車駅が少なくなるため、駅間距離が必然的に長くなります。

次の駅までの走行時間が長くなると思いますので、車内を有意義に過ごしましょう。

途中できつくなったら、

- 彦根駅(滋賀県彦根市)

- 能登川駅(滋賀県東近江市)

などで降りてみたりするのもいいと思います。

次は、彦根駅に止まります!

コメント