鉄道唱歌 東海道編の歌詞(彦根・草津の観光・歴史など)について、鉄道に詳しくない方にもわかりやすく解説してゆきます!

↓まずは原文から!

草津にひさぐ姥が餅

かはる名所も名物も

旅の徒然のうさはらし

さらに読みやすく!

草津にひさぐ 姥が餅

かわる名所も 名物も

旅の徒然の うさはらし

さあ、歌ってみよう!

♪くさつにひさぐー うばがもちー

♪かわるめいしょも めいぶつもー

♪たーびのとぜんの うさはらしー

米原駅→彦根駅→能登川駅→近江八幡駅→野洲駅→守山駅→草津駅→南草津駅→瀬田駅→石山駅→大津駅→山科駅→京都駅→山崎駅→高槻駅→茨木駅→吹田駅→新大阪駅→大阪駅→尼崎駅→芦屋駅→三ノ宮駅→神戸駅

※鉄道唱歌に関連する駅と、新快速列車が停車する駅などを表記

※この区間は「琵琶湖線」「京都線」「神戸線」などの愛称あり

米原駅を出て、京都・大阪・姫路方面へると、新快速で一気にスピードアップ

米原駅(千葉県米原市)を出ると、ここからは姫路方面へ向かって、新快速列車でスピードが一気に上がります。

しかし、停車駅が少ない分、次に駅に止まるまでの時間も長くなります。

スマホを活用するなど、車内での時間を有意義に過ごしましょう。

彦根駅に到着 井伊家で有名な彦根城のある街

やがて、彦根駅(滋賀県彦根市)に到着します。

彦根駅(滋賀県彦根市)

彦根城と「ひこにゃん」

滋賀県彦根市は、なんといっても彦根城と「ひこにゃん」で有名ですね。

彦根城は、かつて井伊直政という人によって開かれました。

彦根城と「ひこにゃん」(滋賀県彦根市・彦根駅)

佐和山城からはじまった、彦根の歴史

彦根は元々、佐和山城というお城がありました。

佐和山城は、元々は石田三成の居城でした。

しかし石田三成が関ヶ原の戦いに敗れたために、佐和山城は廃城となってしまいました。

初代彦根藩主・井伊直政

その後、江戸時代に入り、初代彦根藩主の井伊直政によって、彦根城は築かれました。

彦根は、

- 琵琶湖に近い

- 京都にも近い

- 彦根城は防御面で有利な、山の上に立っている

こともあり、彦根は交通・経済もしくは軍事目的としても非常に重要だったことでしょう。

そして彦根は歴史的に、その彦根城の城下町として発展してきました。

「ひこにゃん」のモデルとなった、彦根藩二代目藩主・井伊直孝

先述の通り、彦根といえばお馴染みのご当地キャラ「ひこにゃん」が有名です。

ひこにゃんの特徴的な兜とそのモデルとなった猫は、彦根藩二代目藩主の井伊直孝 にあると言われています。

「ようこそ彦根へ」(滋賀県彦根市・彦根駅)

東海道線でありつつも、実際には中山道に沿った線路 その理由は!?

ここから先は、前回から何度も述べているように、東海道線といいつつも、実際には中山道のルートに沿っています。

中山道とは、前回の復習になりますが、江戸時代における

東京・日本橋→群馬県→長野県・軽井沢→諏訪湖→塩尻→木曾路(中央西線)→岐阜県→関ヶ原→滋賀県→草津→京都

というルートを歩いて(または馬で)、約20日かけて京都へと至る街道のことです。

なぜこの地域の東海道線は、中山道ルートなのか?

なぜ現在のこの地域の鉄道・東海道線は中山道のルートなのかというと、かつての旧・東海道における、三重県と滋賀県の県境をなす鈴鹿峠という難所を回避するためでした。

ただし、中山道のルートとはいいつつも、

- 東海道線・米原駅~近江八幡駅間

は、並行する

- 中山道・番場宿~武佐宿

のルートからは、約1km北を平行に走っています。

むしろ、後述する近江鉄道の方が、中山道のルートに準拠しています。

中山道の宿場町に沿った、近江鉄道ルート上の宿場町 「びんてまり」などの名物も

一方、近江鉄道ならば、この中山道の宿場町に準拠した地域を通ることができます。

近江鉄道は、琵琶湖の東側を走る私鉄の鉄道路線であり、「ガチャコン」の愛称で親しまれています。

中山道の宿場町と、近江鉄道線の駅との対応

ちなみに、中山道の宿場町と、対応する近江鉄道線の駅は以下の通りになります。

- 鳥居本宿→鳥居本駅(滋賀県彦根市鳥居本町)

- 高宮宿→高宮駅(滋賀県彦根市高宮町)

- 愛知川宿→愛知川駅(滋賀県愛知郡愛荘町)

- 武佐宿→武佐駅(滋賀県近江八幡市長光寺町)

中山道の宿場町・愛知川宿

なお、愛知川宿・愛知川駅のある愛荘町は、西武グループの創業者である堤康次郎さんの出身地として知られます。

愛知川の名物「びんてまり」

愛知川では「びんてまり」という伝統的工芸品が有名です。

びんてまり(便手鞠)とは、昔の人によって手作りでなされた鞠の一種です。

現在ではこうした製品は、工場でのマニュファクチュア品として大量生産ができます。

また、凄いものになると広島県東広島市で作られているダイソーなどの100均などによる、安くて高品質な製品が今ではありますよね。

昔は大量生産が難しかったですから、こうした手細工によるものが、とても重要だったのです。

ちなみに、伝統工芸品の手細工といえば、箱根の寄木細工も有名です。

「飛び出し坊や」発祥地・東近江市

近江鉄道八日市駅(滋賀県東近江市八日市)はかつて、滋賀県八日市市だった頃の駅です。

今では合併して、東近江市になっています。

またこの地域は、「飛び出し坊や」の発祥の地でもあります。

飛び出し坊やは、滋賀県東近江市発祥であり、車を運転するドライバーに対して注意喚起をするための看板です。

東海道の宿場町・水口宿

さらに近江鉄道を南へ下ると、

- かつての東海道の宿場町・水口宿のあった、水口駅(みなぐち駅、滋賀県甲賀市水口町)

- 貴生川駅(滋賀県甲賀市水口町)

に到着します。

甲賀市は「こうかし」と読みます。

近江鉄道終点の貴生川駅は、JR草津線との合流駅でもあります。

新快速列車で、能登川・安土・近江八幡・野洲・守山と、軽快に進む

話をJR東海道線(琵琶湖線)に戻します。

彦根駅を出ると、

- 能登川駅(滋賀県東近江市)

- 安土駅(滋賀県近江八幡市安土町)

- 近江八幡駅(滋賀県近江八幡市)

- 野洲駅(滋賀県野洲市)

- 守山駅(滋賀県守山市)

そして、草津駅と過ぎてゆきます。

能登川駅(滋賀県東近江市)近くには、スーパーマーケットの「フレンドマート能登川店」があます。

もし途中で疲れたら、能登川駅で降りて、そこで簡単な飲食や買い物ができます。

織田信長の居城であり、「安土桃山時代」の名前の由来の一つである、安土へ

安土駅は、新快速列車の止まらない駅ですが、織田信長が最後に城を構えた安土城があった場所です。

なぜ織田信長は、安土城を建てた?

なぜ織田信長が安土に城を構えたのかについては諸説ありますが、

- 京都への交通の便や琵琶湖の水運の便がよかったこと。

- 北陸地方への警戒(上杉謙信や、対立していた越前・福井などに対して)から。

などの理由が考えられています。

あくまで私個人の勝手な予想ですが、

- 京都の側(旧室町幕府・朝廷の動きや、対立していた寺社勢力と動き)も気になるし、

- かといって、対立していた北陸地方の動きも気になるし・・・

みたいな感じで、ちょうど交通の便のよい琵琶湖のほとりに小高い山(安土山)があって防御面でも抜群だし、京都にも北陸にも近いことだし、「ここに城を建てればいいじゃん!」って思ったんじゃないでしょうか。

また、現在の安土城跡には天守がありませんが、その理由にも諸説あり、当時の資料がないために復元ができないなど、様々な理由が言われています。

織田信長には、常人にはとても理解することのできない、謎の行動や選択が多かったともいえます。

「呪い」「祟り」を全く信じない信長

また、織田信長は仏教の「呪い」など非科学的なことにはかなり懐疑的でした。

そのため、城の構築に必要な石材には、「墓石」や「お地蔵さま」などをそのまま使っているから驚きます。

普通に考えたら罰当たりばちあたりですが、怖いものなしの彼にとっては「呪いなど幽霊ごと成敗してくれるわ!!」という勢いだったのでしょう(^^;)

比叡山延暦寺を焼き討ちに出来るほど根性と度胸のある方です。

普通の人には到底できることではありませんね。

安土城のあった山(琵琶湖線・安土駅付近)(滋賀県近江八幡市)

水郷のまち・近江八幡市

滋賀県近江八幡市は、八幡の神を祀っている神社があります。

その神社は日牟禮八幡宮と言います。

近江商人発祥の町

近江八幡市一帯は、近江商人の発祥の地でもあります。

この地域一帯にはかつて、近江商人と呼ばれる人たちがいました。

あの高島屋(タカシマヤ)も、飯田新七という幕末の近江商人に由来しています。

近江八幡市は、かつて水運の町だったということもあって、近江商人とっては交通の便利がよく、商品や人などの流通の場として、非常に適した場所でした。

水運とは、昔は長距離トラックや鉄道などもなかった時代に、船で街の中に運河などを通すことによって、荷物を運ぶためのインフラの仕組みです。

こうした運河などが張り巡らされた街のことを 水郷と言います。

余談ですが、同じ水郷の町として、千葉県香取市の「佐原の町並み」が有名です。

香取市は、伊能忠敬という地図を発明した人物が生まれた街でもあります。

私は地図大好き人間ですので、伊能忠敬は偉大な人だと思います。

佐原の町並みについては、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

草津に到着!東海道と中山道の合流点 あの土方歳三も泊まった、草津宿・本陣

草津駅(滋賀県草津市)

滋賀県草津市は、中山道の宿場町である草津宿のあった場所です。

草津宿の本陣に泊まったことある、歴史上著名人

草津宿の本陣にはかつて、

- 土方歳三

- 吉良上野介

- 浅野長矩

- 和宮様

も泊られたそうです。

というか、当時の記録がリアルに残っているわけです。

本陣とは、その宿場町において最も格式の高い宿のことです。

一方、一般の人たちが泊まる宿のことを旅籠と言います。

土方歳三

土方歳三とは、幕末の新撰組の鬼の副長です。

戊辰戦争にて武士の誇りとともに新政府軍と徹底的に戦いました。

しかし、最期は北海道の函館にて、無念にも破れてしまいました。

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

浅野長矩

浅野長矩は、江戸時代に吉良上野介の陰謀によって、播磨(兵庫県の西側のこと)の赤穂(兵庫県赤穂市)において、切腹させられた人物です。

切腹させられた原因については、諸説あるようです。

吉良上野介

吉良上野介とは、その報復・復讐として大石良雄によって東京の墨田区にて征伐させられた人物です。

赤穂事件については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

和宮親子内親王

和宮親子内親王は、江戸時代の終わり(幕末の動乱)のときに14代将軍・徳川家茂のお嫁さんになられた方です。

和宮さまは、結婚のため江戸に向かうのに、長野県の木曽路や和田峠など、中山道をはるばると通られたことで知られます。

東海道・中山道 草津宿(滋賀県草津市・草津駅前)

草津線と旧・東海道は、比較的並行している

なお、かつての旧・東海道は、三重県の鈴鹿峠を経由して、

- 柘植駅(三重県伊賀市柘植町)

から現代の草津線に沿って、やがて草津へと至る道でした。

もちろんこれは正確な説明ではなく、実際の旧・東海道は、鉄道の草津線よりもやや北のルートを通っています。

日本旅行発祥地・草津

また、滋賀県草津市は日本旅行発祥の地としても知られています。

それは、1905年に草津市で、南新助という方が旅行を企画したことに始まります。

その旅行とは、長野の善光寺に集団でお参りに行く旅のことだったといいます。

善光寺とは、長野のシンボルともいうべきお寺であり、昔、本田善光という方が仏像を拾ったことによって始まったお寺です。

これは鉄道唱歌 北陸編 第29番にも歌われていますね。詳しくは、以下の記事をご覧ください。

草津の「天井川」 鉄道の線路よりも高くなってしまった川のあと

また、滋賀県のこの地域には、天井川があったことが知られています。

天井川だった、かつての旧・草津川(滋賀県草津市)

天井川とは、川の位置が地面より高くなってしまった川のことです。

その原因は、川の位置が砂や土砂などの堆積によって、積み上がってゆき、川の底がどんどん高くなっていったことが挙げられます。

しかし、それだと洪水が起きたときに氾濫するため、

といったプロセスを経て、天井川が出来上がったのでした。

旧・草津川は、このように鉄道の線路をまたぐほどに、高くなってしまったのでした。

しかし、今は草津川のルートは変更されており、天井川は無くなっています。今では自由に見学ができるようになっています。

天井川からの、東海道線(琵琶湖線)の眺め(滋賀県草津市)

草津の名物「うばがもち」草津に寄ったら買って帰ろう

草津では、歌詞にあるように「うばがもち」というお菓子があります。

うばがもちは、昔この地域に住んでいたおばあさんが、ご自身のひ孫さんが織田信長よってやられて帰ってきたため、彼を養うための資金を稼ぐために餅を作って売ったことが起源とされます。

それ以降、うばがもちは東海道や中山道を行き交う旅人たちによって買っていかれたといいます。

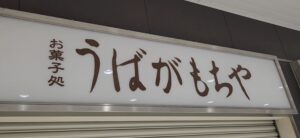

草津駅構内にある、「うばがもちや」(滋賀県草津市)

うばがもちは、現在でも草津駅で販売されています。

とても甘くておいしいので、草津駅で降りられた場合は是非買っていきましょう。

「ひさぐ(鬻ぐ)」とは、「売る」という意味です。

つまり、草津に売っているうばがもちといっ意味ですね。

「徒然(「とぜん」、または「つれづれ」)」とは、退屈という意味です。

草津駅でぜひ降りて、旅のつれづれの憂さを晴らそう(疲れを癒そう)

列車での長旅の疲れや退屈さも、ここまで挙げてきた数々の名所や名物によって憂さ晴らしとなる(気持ちが晴れる)、という意味になるでしょう。

草津駅周辺はかなりの都会で、店も多いので、青春18きっぷの旅で琵琶湖線の長旅に疲れた場合は、ぜひ途中下車して休憩し、歌詞にあるように「旅の徒然の憂さ晴らし」をしていきましょう。

次はいよいよ、滋賀県の県庁所在地である大津市に入ります。

近江八景は、すぐそこです!

コメント