羽越本線・秋田~象潟の鉄道旅と、由利本荘の地理・象潟の激動の歴史などについて、初心者の方にも、わかりやすく解説してゆきます!

秋田駅からは、羽越本線で南下

羽後本荘・象潟・酒田方面へ

秋田駅(秋田県秋田市)を出ると、ここからは

- 羽越本線

に従って、日本海側に沿って新潟方面へと向かいます。

羽越本線とは、秋田県と新潟県を結ぶ線路です。

- 羽:出羽国・秋田県と山形県

- 越:越後国・新潟県

昔は、路線名を決めるときは、旧国名の頭文字をそれぞれ取ったものも多かったといえます。

羽越本線・日本海の景色

羽越本線は、途中で山形県最高峰の鳥海山や、日本海の海の景色がとても綺麗な路線でもあります。

羽越本線・海の景色

秋田駅を出発

秋田駅を出ると、

- 羽後本荘駅(秋田県由利本荘市)

- 象潟駅(秋田県にかほ市)

- 酒田駅(山形県酒田市)

- 余目駅(山形県東田川郡庄内町)

- 鶴岡駅(山形県鶴岡市)

の方面へと向かいます。

羽後牛島駅と快活CLUB

秋田駅から一駅進んだ羽後牛島駅の近くには、青春18きっぷユーザーの強い味方である快活CLUB秋田牛島店があります。

完全鍵付個室がナイト8時間パックで2,110円です。

しかし駅からやや離れているため、夜と雪道の場合は少し気をつけて向かいましょう。

また快活CLUBは、秋田駅からバスで行ける範囲にある秋田新国道店もありますので(こちらも完全鍵付個室がナイト8時間パックで2,110円)、こちらも検討してみましょう。

雄物川を渡る

羽後牛島駅を過ぎると、秋田市の代表的な川である雄物川を渡ります。

雄物川を渡る(羽越本線の車窓より)(秋田県)

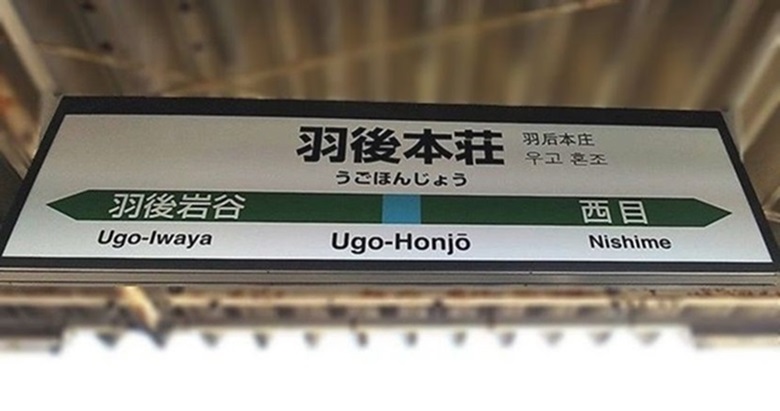

羽後本荘駅(由利本荘市)に到着

日本海側に沿って南下すると、羽後本荘駅(秋田県由利本荘市)に着きます。

羽後本荘駅(秋田県由利本荘市)

羽後本荘駅(秋田県由利本荘市)

秋田県由利本荘市は、2005年に周辺の町が合併して出来た、新しい市です。

また、江戸時代には、後述の象潟を管轄していた、本荘藩が置かれていた街になります。

ちなみに、

- 市名は、由利本荘市

- 駅名は、羽後本荘駅

となります。

慣れるまでは、ちょっと混同しがちなので注意しましょう。

ただし、

ということを覚えておけば、駅名の方が「羽後本荘」だと、比較的容易に判断することができるでしょう。

ちなみに羽後とは、秋田県のことです。

一方、羽前とは、山形県のことです。

明治時代、出羽国は「羽前」「羽後」に分割された

ちなみに、明治時代になって、出羽国は「羽前」「羽後」に分割されたのでした。

そして昔は、「京都に近い順」に

- 「前」

- 「中」

- 「後」

が決められていました。

例えば、

- 越後(新潟県)

- 越中(富山県)

- 越前(福井県)

のような感じです。

京都に近い順に「前」「中」「後」になっていますね。

ここまでも何度か述べてきた通り、

秋田県と山形県は大昔は「出羽国」といっていました。

出羽国は「羽州」ともいいます。

その出羽国を、明治時代に2つに分けたのが「羽前」「羽後」というわけです。

象潟(きさかた)の歴史

かつて松島のような島と海があった!?

やがて、象潟駅(秋田県にかほ市)に至ります。

象潟駅(秋田県にかほ市)

象潟駅からの鳥海山(秋田県にかほ市)

象潟駅に到着した筆者(秋田県にかほ市)

象潟は、松尾芭蕉の「おくのほそ道」の旅における、最も北端にあたる場所です。

つまりこの象潟を最北端に、松尾芭蕉の以降の旅程は北陸地方をずっと南下していくことになります。

そして最後は、ゴールの岐阜県・大垣に至り、大垣から江戸(東京)に戻ったというわけですね。

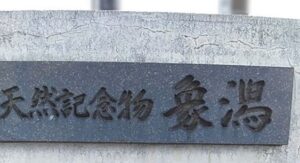

「天然記念物 象潟」(秋田県にかほ市)

象潟は今でこそ陸地ですが、江戸時代の当時はなんと海であり、たくさんの島があった「入り江」だったわけです。

そして、入り江にたくさんの島々が浮かぶ、とても綺麗な景勝地だったということです。

象潟駅前の案内板より。左上が鳥海山、そして左側がかつての「象潟」。江戸時代に「島」だった部分も、海が陸地化したことで「山」に変わっていることがわかる(秋田県にかほ市)

その景色はまるで日本三景・松島ともよく似ており、

とまで謳われるほどの、実際に松島と並ぶ景勝地としてよく知られていたそうです。

なので松尾芭蕉は、象潟に来た時にはまるで日本三景・松島に来たかのような感想を抱いたそうです。

というか、本当に海の上にたくさんの島があるようなイメージだったようです。

日本三景・松島については、以下の記事でもわかりやすく解説していますので、ご覧ください。

松尾芭蕉の「おくのほそ道」が江戸時代に刊行された後は、それに影響を受けた後輩の文人(や歌人)たちがまるで「聖地巡礼」のように象潟を訪れるようになったといいます。

江戸時代のリッチな旅のトレンドだった、象潟

江戸時代、象潟にはるばると訪れた旅人たちは、以下のように観光を楽しみました。

まずは、この場所で舟を雇います。

これは遊覧船のようなイメージであり、舟をこぐための専門の人にギャラを払って、海にこぎだすというような段取りでしょうか。

船を手配できたら、次に、船で海に漕ぎ出して、水の上を遊覧します。

そしていずれかの島に上陸して、名産のシジミを肴(酒のつまみ)にして、酒を飲みながら「和歌」や「俳句」などをオシャレに詠むのです。

当時はこれこそがまさに、風流でおしゃれな遊びとみなされていました。

これが出来る人はカッコよくてお金もある、と思われたのでしょう。

中には遊女(今でいうレンタル彼女のようなもの)たちを連れて、象潟の各島に上陸し、そこで派手に豪遊した文人らもいたそうです。

つまりお金があれば、島の上でハーレム(たくさんの女子に囲まれてウハウハ状態になること)のような感じだったことでしょう。

いつの時代も、これこそまさに男性の夢といった感じですね。

どんどん陸地化してゆき、景観が失われる象潟

しかしこれだけの景観を誇った象潟も、江戸時代後半にかけてどんどん海の水が干上がってゆき、陸地となり、今では完全に消滅してしまいました。

たとえば雨などによって土砂が海の底にどんどん溜まって(堆積して)いってしまい、海の底がどんどん浅くなってゆきます。

やがては海底が上に露出して陸地になっていくわけです。

このようなことが、江戸時代後半に次々に起きていったのです。

「富栄養化」の発生

加えて、ただでさえ浅い海の底が

という状態になります。

これを富栄養化といい、プランクトンが異常発生などした場合、海草がそれらを食べまくって、湖が緑だらけになってしまいます。

こうなると本来生えなくていい植物まで生えてしまうので、生態系が乱れるなど大変なことになります。

しだいに海草が陸に露出して「湿原」が発生する「湿性遷移」

その増えすぎた海草が、しだいに陸に露出してきてしまい、「湿原」が発生することになります。

これを湿性遷移といいます。

これらも、象潟に海が無くなり、陸地化が進行していった理由の一つになります。

現代に残っている、様々な昔の史料(古い本)などによれば、江戸時代半ばの18世紀に入ったときには、

もはや陸地化が急速に進んでいた

そうです。

後述のように、最後には象潟湖は象潟地震に伴う地盤隆起(※)によって、完全に消滅することになりました。

※地盤隆起:地面が下から突き上げられ、標高が上がってしまうこと。

そして干上がって陸地になった部分は、やがて農民によって田んぼや畑へと変えられ、別の形で有効活用されていくわけです。

そして海水が干上り、たまたま高い陸地で「山」となった「島」は、後に人の手によって切り崩されることになって、消滅していきました。

陸地化が進行 風流な遊びも難しくなる

象潟湖の陸地化が進行していったことによって、綺麗な景観が無くなっていくと、先述の象潟湖での

「ちょっと豪華で風流な遊び」

すらも難しくなってゆきました。

海水の深さが、どんどん浅くなっていったことで(特に干潮時は)、象潟湖に船で海に漕ぎ出すという行為が、そもそも困難になってゆきます。

海の底が浅いと、そもそも船が出せないためですね。

海へと繋がる湖口が、土砂が積み上がり「せき止め」された

また、海へと繋がる湖口(入り江の入り口)が、土砂が積み上がることによって閉じられてしまうことがありました。

つまり、入り江の「入り口」部分が、土砂が積み重なってしまい、「せき止め」されてしまったというわけです。

こうなると、海水と湖水が混ざらなくなってしまいます。

そのため、次第に湖の水質が「汽水(=塩が混じる)」からやがて「淡水(=真水)」へと変化してゆきます。

すると、名物のシジミすら生息できなくなり、採れなくなってしまいます。

すなわち、

- 海水の塩分が薄くなり、

- 真水の湖のような感じになってゆくと、

- シジミの生息数が減少してゆき、

- シジミを採取しにくくなる

ます。

というわけです。

こうして、シジミ料理もまともに楽しめなくなってしまったのでした。

もうカワイイ女子とは優雅に遊べなくなった

これにより、シジミを酒のつまみにして「飲めや歌えや踊れや」ということもできなくなります。

つまり、先述のようにレンタル彼女(遊女)を連れて、美女たちと象潟の島でワイワイと踊り狂う、ということもできなくなったのでした。

すなわち、いつの時代も共通の「男の夢・ロマン」であったものが、まさに失われた瞬間でもあったわけですね。

次々に失われる海 本荘藩の取った対策は

もちろんこうした状況を、象潟地域を管轄・支配していた本荘藩も、黙って見ていたわけではありませんでした。

本荘藩とは、先述の通り江戸時代に由利本荘市を拠点にしていた藩ですね。

本荘藩は、象潟の海水が「干上がって陸地になっていく」という危機に、様々な手を尽くし、対策をしてゆきました。

意図的に景観を維持するための「植林」

まずは、せめてもの景観維持のための「植林」です。

江戸後半になると、象潟の入り江周辺に住んでいた百姓たちには、せめてもの景観維持のために「松」や「杉」などの木々を植林するように命じたのでした。

もちろんこれだけでは、根本的な解決にはならないとは思います。

しかし、海がどんどん無くなり、日本三景・松島のような景色ではなくなっていくと、観光客や旅人が減ってしまうことになります。

すると、長期的に考えると大ダメージになるからですね。

すなわち、せっかく来てくれた旅人たちを愕然させないための工夫だった、というわけです。

努力むなしく、ますます進む陸地化

しかし、本荘藩がそれだけの努力をずっとしていったにも関わらず、象潟の荒廃は、もはや改善されることはありませんでした。

とうとう業を煮やした本荘藩は、再度命令を発することにします。

それは、象潟入り江の近くに「田んぼ」や「畑」を耕したり、新たに埋め立て地を作ったりすることを「絶対禁止」にしたのです。

しかしそれでも、これらの本荘藩の様々な政策にも関わらず、象潟の陸地化の進行を食い止めることはできませんでした。

もはや「自然現象には勝てない」というか、なるべくしてなるわけなので、どうにもこうにも仕方がない状況でした。

入り江(海)の底には、雨などが降るとどんどん土砂がたまっていくため、それによって海がどんどん浅くなってゆき、陸地へと変わっていくのです。

江戸時代後半 多くの旅人「もはやほとんど陸地化していた」

やがて江戸時代の後半にも、様々な旅人たちが象潟を訪れていますが、彼らの旅行記録によれば「もはやこの時点で、かなりの景観が崩壊してしまっていた」という様子が記されています。

つまり、

- 島はくずれ、

- 海水は無くなり、

- 陸地と化した土地は、今や「田んぼ」「畑」に変えられてしまっている

と書かれていたのでした。

さらには、入り江の「入り口」に土砂が堆積してしまって塞がれているのも、ひとつの原因だったのでした。

そのため、そこを広げるための工事をするべきでは、という意見まで述べられたりもしています。

象潟地震により、完全消滅

極めつけは、1804年に起きた巨大地震である「象潟地震」が発生し、これによってとどめがなされました。

この地震により地盤が隆起(=地面が上に突き上がる)してしまったのです。

つまり地震により陸地が押し上げられ、海の底が数メートル高くなってしまったことで、元から水深の浅かった象潟湖(入り江)は完全に干上がってしまったのでした。

これにより、美しい海・象潟は完全に消滅してしまいました。

新たに陸地化した象潟 「農地」として有効利用へ

この地震のため、干あがって出来た土地を、せっかくなので有効活用しようという動きがでてきました。

いわゆる「ピンチはチャンス」というものです。

それは、

- 新しくできた陸地に対して新田開発を行うことで、

- よりたくさんのお米を生産し、

- それによって、藩の財源を増やそうとする

という計画ができたのです。

しかし干上がって出来た新しい陸地は、かつての海底になります。

つまり塩分をたっぷり含んだ、海の底だったわけです。

そのため、稲を育てようとしても「塩害」によってやられてしまい、なかなか稲作はうまくいきませんでした。

元々あった「島」が象潟に存在しない理由

そのため本荘藩は、もともと海面に出ていた象潟の「島(現:山)」を削って、掘ったときに出てきた土砂で地面を埋めたて、塩を含まない地面を作り上げました。

これが、今では元々あった象潟の島が存在しない理由になります。山を削って、そのときの土で田畑を埋め立てしたわけです。

これにより、塩分を含まない地面が出来、ようやく稲作も軌道に乗っていくことになったのでした。

象潟の「昔のあと」をしのぶ

人々の努力もむなしく、自然の力とともに消滅してしまった象潟ですが、少しでもその昔のあとを偲ぼうと、今でもたくさんの観光客が象潟を訪れるわけです。

また、象潟は松尾芭蕉に代表される、多くの有名な(松尾芭蕉に影響を受けた)文人たちが訪問した場所でもあります。なので、いわゆる「聖地巡礼」という目的で人々が訪れる場所でもあるのです。

次回は、余目駅へ

やがて、陸羽西線との分岐駅である、余目駅に到着します。

今回はここまでです。

お疲れ様でした!

コメント