秩父鉄道・埼玉県秩父市の観光・地理や、またかつて秩父を舞台とした秩父事件の歴史などを、わかりやすく解説してゆきます!

今回は、埼玉・秩父の日帰り旅行へ

今回も、東京から日帰りで行ける、埼玉県の日帰り旅行について語っていきたいと思います!

今回は以前筆者が秩父に行ったときのレポです!

熊谷駅を出発 秩父鉄道で秩父へ

今回のスタート地点は、埼玉県熊谷市の、高崎線・熊谷駅です。

熊谷市・熊谷駅は上越新幹線・北陸新幹線の駅もある、埼玉県中部エリアの重要都市です。

埼玉県熊谷市の基本的知識については、以下の記事でもわかりやすく解説していますので、ご覧ください。

秩父方面への交通の拠点・要所、熊谷市

熊谷駅からは秩父鉄道という、私鉄の鉄道路線が出ています。

そのため熊谷市は、今回向かう秩父方面へ向かうための、交通の要所・重要拠点でもあります。

かつては「馬車」がメインだった

今でこそ秩父方面へは「秩父鉄道」が出ていますが、まだ明治時代に日本に鉄道が出来たばかりの時代は、まだ秩父までの鉄道(秩父鉄道)は存在しませんでした。

そのため、人々は馬車によって秩父まで通っていたのでした。

しかし大正時代の1914年には、秩父鉄道の秩父駅(埼玉県秩父市)が開業しました。

そして昭和初期の1930年には、現在の終点である

- 三峰口駅(埼玉県秩父市)

までが開業したため、秩父へのアクセスは従来の馬車からなく「鉄道」に変わり、より便利になったのでした。

八高線との分岐駅・寄居駅に到着

秩父鉄道に乗って熊谷駅を出ると、荒川に沿って走ります。

荒川は、秩父の山奥から出てきて、東京の赤羽に流れつきます。

やがて、やや下流部で隅田川と別れて、東京湾に注ぎます。

鉄道唱歌 奥州・磐城編 第3番でも

出でて隅田の川となる

と歌われていますね。

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

荒川の歴史についてもわかりやすく解説しています。

珍駅名「小前田駅」 ちょっと怖い!

秩父に向かって西へ進むと、いわゆる珍駅名の一つである、

- 小前田駅(埼玉県深谷市小前田)

に着きます。

小前田駅は、いわゆる珍駅名の一つとして知られます。

なにせ「おまえだ!」ですからね(^^;

次の駅を教える車内の電光掲示板の案内で「次はオマエダ」と出るもんですから、なんともインパクトがあります(^^;

同じく珍駅名として有名な、高知県南国市の後免駅と並んで、

おまえだ!

ごめん!

とか、面白いフレーズが出来そうですね。

珍駅名については、以下の記事の御殿場線・上大井駅のところでも解説していますので、ご覧ください。

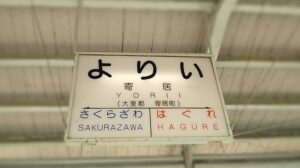

八高線との分岐点・寄居駅に到着

やがて、JR八高線との分かれ道でもある、

- 寄居駅(埼玉県大里郡寄居町)

に着きます。

秩父鉄道・寄居駅(埼玉県)

寄居駅からは、荒川の眺めが綺麗な場所があります。

寄居町からの、荒川の眺め(埼玉県大里郡寄居町)

寄居を過ぎて、荒川の流れへ

寄居駅を過ぎると、いよいよ荒川の流れが綺麗になってきます。

荒川を渡る(秩父鉄道の車窓より)(埼玉県)

このように秩父の荒川を渡ると、先述の鉄道唱歌 奥州・磐城編 第3番の

出でて隅田の川となる

の、まさにその場所(=秩父)なんだという実感がわきますね!

そしてこのあたりの車窓はとても綺麗なため、秩父鉄道のベストビュースポットになると思います。

長瀞・皆野・和銅黒谷を過ぎゆく

そして

- 長瀞駅(埼玉県秩父郡長瀞町)

- 皆野駅(埼玉県秩父郡皆野町)

- 和銅黒谷駅(埼玉県秩父市黒谷)

を過ぎて、秩父方面にどんどん近づいてゆきます。

秩父駅に到着

やがて、秩父駅(埼玉県秩父市)に到着します。

秩父鉄道・秩父駅(埼玉県秩父市)

秩父神社の門前町

埼玉県秩父市は、街に鎮座する秩父神社を中心に栄えてきたという歴史があります。

神社は「宮(みや/ぐう)」ともいいます。

つまり秩父市は、秩父神社の「鳥居前町(神社の鳥居の前に栄えてきた町)」として発展してきた歴史があります。

かつては「大宮」と呼ばれていた秩父市

上記の理由のため、秩父市は明治時代には大宮町と呼ばれていました。

つまり秩父は昔は「大宮」と呼ばれていたわけです。

これは鉄道唱歌 北陸編 第10番でも歌われています。

以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

「鳥居前町」「門前町」とは?

鳥居前町とは、神社へ参拝するお客様たちに飲食・休憩・おみやげ・宿泊などのサービスを提供するお店などで栄える町のことです。

こうして、参拝客と地元のお店を中心に、町が発展していくというわけです。

ちなみに、神社ではなく「お寺」の周りに同じように出来て発展していく町のことを、「門前町」といいます。

背後の山は武甲山(ぶこうさん:標高1,304m)(埼玉県秩父市)

「秩父」の由来

秩父市は、大昔は知々夫国と呼ばれる国でした。

「国」とは、奈良時代の律令制におけるエリア分けであり、現代の「都道府県」に該当します。

そして知々夫国の行政のトップ機関のことを、知々夫国造といいました。

いまでいう「県庁」のようなものです。

知々夫国(ちちぶのくに)と无邪志国(むさしのくに)が合併

この知々夫国造によって支配されてきた知々夫国は、後に无邪志国と合併することとなります。

これは今でいう武蔵国のことであり、現代の東京都・埼玉県を主なエリアとする国のことです。

つまり知々夫国は无邪志国と合併して、7世紀・奈良時代になって武蔵国という一つの国になったというわけです。

和銅(わどう)

秩父市は、奈良時代の貨幣である和同開珎の発祥の地でもあります。

それは、飛鳥時代の終盤・奈良時代の少し手前にあたる、和銅元年である西暦708年のことでした。

秩父からガッポリ出てきた銅を、奈良へ献上

現在の秩父市黒谷にある和銅遺跡の付近あたりから、和銅とよばれる純度の高くて質のいい銅がガッポリ出てきたのでした。

この(秩父の土から出てきた)和銅が、1300年前の奈良県にあった大和朝廷に対して献上された事を記念して、その708年から元号が「和銅」に改められたのでした。

つまり奈良時代が始まった(平城京がスタートした)西暦710年は、和銅3年にあたります。

奈良と平城京の歴史は1,300年にもおよびますが、そのスタートとなった元号「和銅」の由来が、ここ埼玉県秩父市から出てきた「銅」に由来するとは、これまたスゴいですよね。

奈良時代については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

秩父を震え上がらせた「秩父事件」

明治時代はじめの1884年、「秩父事件」とよばれる、歴史に名前を残すような事件が起きました。

日本史の教科書にも出てくるため、「秩父事件」という名前くらいは知っていると思います。

困窮した農民たちによる反乱

秩父事件は簡単にいうと、困窮する秩父の農民たちが、明治政府に対して反乱を起こした事件です。

ではなぜ秩父の農民たちが困窮したのかというと、地元の唯一の稼ぎ頭・食い扶持である養蚕業・製糸業が、デフレの影響でさっぱり売れなくなったからです。

ではなぜ養蚕業・製糸業がさっぱり売れなくなったのかというと、松方デフレという当時の政策により、モノの値段がとにかく下がってしまい、売れども売れどもさっぱり儲からなくなってしまったからです。

なぜ「松方デフレ」が起きたのか?

なぜ松方デフレが起きた(わざと起こした)のか。

1877年に鹿児島県・熊本県で起きた西南戦争によって軍事費を使い過ぎて、軍事費捻出のために国が大量にお金を印刷しまくって、お金を世の中にバラマキ過ぎたのでした。

その結果、モノの値段がめっちゃ上がってしまうという、ハイパーインフレが起きたからです。

ハイパーインフレの原因は?

なぜハイパーインフレが起きたのかというと、世の中にお金があふれ過ぎてしまうと、お金の価値が下がってしまい、それによってモノの値段が上がってしまったからです。

みんなが大量に買い物するようになるので、商品があっという間に欠乏してしまい、(売る側は)結果的に値段を上げざるを得なくなってしまいます。

これこそが「需要が供給を上回った状態」のインフレーション(インフレ)という状態になります。

インフレ抑制のため、わざとデフレ政策

世の中のみんなが不必要にお金を持つと、おにぎり1個の値段も200円、300円・・・と上がってゆき、インフレが起きます。

しかしこれではマズいため、政府は「わざとデフレを起こす対策」を行う必要が出てます。

これが明治時代に松方正義という政治家が行った松方デフレという政策になります。

それは後述しますが、簡単にいえば溢れすぎたお金を回収すればいいわけです。

しかしデフレが進み過ぎて、秩父の農作物や生糸などが売れなくなり、農民たちが困窮して、秩父事件が起きたというわけです。

秩父の農民たちが結成した「困民党」

秩父事件は、厳密には困窮・負債に悩む秩父の農民たちが結成してできた「困民党」いうチームを中心とした武装蜂起となりました。

先述の通り、松方デフレによって、自分達の「食うために必要な仕事」である養蚕業がさっぱり利益が出なくなってしまい、農村は壊滅的なダメージを追ってしまったのです。

あまりに養蚕業が儲からないので、もはや借金をしなければみんな生きていけないような状況でした。

しかも、到底返しきれないほどの金額になっていました。

これでは不安と困窮で、毎日毎晩、到底耐えられなくなるでしょう。

現代では自己破産などの救済措置もありますが(もちろん自己破産には「社会的信用が無くなる」「賃貸やカード等の審査に通りにくくなる」などのデメリットもある)、明治時代の当時には現代ほどの借金救済措置などが十分に保証されていたかどうかといえば、微妙です。

いや、もしそんな救済措置があれば、わざわざ武器を手にとって明治政府に反乱を起こしたりはしませんよね・・・。

明治時代の人々の不満が溜まり「自由民権運動」へ

この秩父事件は、最初こそ「困窮した農民」による反乱だったわけですが、それが自由民権運動という運動(をする団体や政党)の人々とも強く結びついてゆくことになります。

つまり、どちらも明治政府に対して敵対していた事は共通なので、「少しでも数は多い方がいい(数は力である=田中角栄の名言)」ということで、彼らは結びついてゆくわけですね。

なぜ「自由民権運動」が起きたのか?

自由民権運動とは、明治時代に起きた、人々が「参政権」を求めて起こした運動です。

明治時代は「天皇主権」だった上に、今でいう「上級国民」や「高額納税者」にしか参政権が無かったため、

「金持ちの、金持ちによる、金持ちのための政治」

のような状態になってしまっていました。

お金持ちは「高額納税者」になりますから、参政権があるため政治に自分達の意見が反映されやすくなります。

しかし、国民の大多数(=マジョリティー)である、”平均以下”あるいは”困窮した農民たち”は高額納税者とはなりにくいため、彼らの意見は「政治に反映されにくい」というような状況でした。

そのため、当時はとても近代的な、自由な民権とは程遠い状態だったのです。

「お金持ちに生まれる」のも「困窮農民に生まれる」のも、ある意味ガチャの要素が大きかったですから、お金持ち以外の意見が政治に反映されにくいのは、やはりフェアじゃなかったと言わざるを得ないでしょう。

こうした中で、人々は自由と民権を求めて、自由民権運動を起こしていったのでした。

自由民権運動と、秩父の農民が結託 明治政府と戦うことに

そして「対話」「話し合い」による穏健なやり方ではなく、「武力」によって政府を倒そうとする、いわゆる急進派が秩父事件の農民と結託して、明治政府に挑んでいくのです。

こうした中で、自由民権運動の急進派たちや、秩父の農民たちは、武器を手にとって、明治政府を倒すべく、武力を用いてあちこちの政府拠点を占拠してゆきました。

最終的には政府により鎮圧 反乱側(秩父農民ら)の敗北

もちろん明治政府も黙ってこれを見ていたわけではなく、警察・憲兵隊、最終的には東京鎮台(旧・日本軍における、「第一師団」の前身的組織)の兵まで動員してきて、徹底的に武力での鎮圧を図ったのでした。

今でいうと、警察の機動隊(あの大きな盾を持って戦う警察の組織です)が、反乱軍に向かって鎮圧するというイメージでしょうかね。

まぁ、さすがに明治政府に勝てるわけもなく、秩父事件は「反乱側」の敗北によって幕を閉じます。

秩父事件の後に行われた裁判の結果、死刑7名が確定し、さらに反乱(クーデター)に関わった4,000人あまりが処罰されたのでした。

ちなみに、国家に対して反乱を企てる「クーデター」は、現代でも重い犯罪行為です。

刑法77条の内乱罪に規定されており、首謀者は死刑または無期禁固になります。

秩父事件の原因となった、「富国強兵」と「松方デフレ」

明治はじめ「富国強兵」のため、たくさんの財源が必要だった

明治時代になると「富国強兵」を目指して、国家は大量の資金が必要になりました。

それは例えば、群馬県の「富岡製糸場」などに代表される工場の建設や、軍事費など、日本を欧米諸国に負けない国にするために、とにかくお金がかかりました。

その負担は、必然的に国民に強いられることになり、増税がどんどん行われていくようになりました。

つまり、当時の日本は国を強くするために、税金をとにかく上げてきたわけです。

そして1877年の西南戦争において、軍事費で国の予算のほとんどを使い果たしてしまっていました。

富岡製糸場については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

西南戦争については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

西南戦争の大量支出を補うため、大量の不換紙幣を発行

西南戦争では軍事費用を補うために、大量の不換紙幣を発行しました。

不換紙幣とは、「金(ゴールド)と交換できない紙幣」のことです。

それまでの「兌換紙幣」は、ゴールドと交換することができました(むしろ、それによって紙幣の価値が保証されていました)。

しかし人口が爆発的に増えてくると、ゴールドの数量が(人口に追い付かず)足りなくなってくるため、いちいち紙幣とゴールドを交換などしていられません。

なのでいちいちゴールドと交換しなくてもよいように「不換紙幣」が主流となってゆきました。

例えば、1万円札は1万円分のゴールドと交換しなくても、国が「1万円分の価値を保証する」という仕組みのもとに「1万円札」として成り立っていくようになるわけです。

でないと、1万円札はただの「紙切れ」になってしまうわけです。

不換紙幣の発行しすぎで、ハイパーインフレに

西南戦争のとき、この不換紙幣を大量発行してしまったために、世の中がお金だらけになり、激しいインフレが発生してしましっていたのです。

お金を印刷してバラマキ過ぎると、みんなが(不自然に)お金持ちになってしまい、お店の商品はあっという間に売れて消えてしまいます。

そうなるとモノの値段を上げざるを得なくなり、こうして「インフレーション」が発生します。

「お金をばらまく=みんなハッピー」とは限らない?

- 「景気がよくないのなら、国がお金をばらまいたらいいじゃん」

- 「国民みんなにお金を配ればいいじゃん」

って思うかもしれません。

しかしその結果は先述の通り、おにぎり1個が1,000円にもなるハイパーインフレになります。

何より、国民にもしお金を(例:月30万円や月50万円など)配りまくったら、誰も働かなくなってスーパー・コンビニ・電車・ガソリンスタンド・役所・警察・消防・自衛隊・発電所・水道局など、生活に必要なサービスが全部ストップします。

そうなるとこの国は終わりです。

こう言っては語弊あるかもしれませんが、国民はみんな「お金のために、ある意味”嫌々”働いている」という現実があるからです。

それはみんな上司やお客様に頭を下げ、理不尽な思いをしながら必死に働いているからです。

なので、一部のボランティア奉仕精神あふれる人を除いて、多くの人々はもし毎月30万円や50万円を配られたら、仕事を辞めるという人が多いでしょう。

それはある意味仕方ないことです。

しかし、そうしてみんなが仕事を辞めてしまうと、先述の通り多くの重要サービスがストップしてしまい、国民はまともにサービスを受けられなくなってしまう事態が発生します。

恐らくこれが、現代においてベーシックインカム(=国民みんなに給料を配る制度)がなかなか認められにくい原因なのかな、とも思ったりもします。

当時は税金上げるより、金をバラまいた方がやりやすかった

話がかなりズレましたが、西南戦争のときに不換紙幣を配りまくったもう一つの理由として、「お金を印刷してバラまく方が、人々に嫌がられる税金でお金を集めるよりもやりやすかった」という理由もあったからです。

これで増税に対する批判を避けることもできたわけです。

こうしてインフレーションが発生した中で、松方正義による「松方財政」により、現在でいう「デフレーション(デフレ)」が発生しました。

これを松方デフレといいます。

松方デフレのため、お金を回収して意図的に物価を下げた

デフレを起こす(インフレを収める)には、不換紙幣を回収することが最もわかりやすいです。

つまり、世の中に大量のお金・お札が溢れているせいで、みんなが不自然にお金持ちになってインフレが起きているわけです。

なので、お金・お札を回収して意図的に「不景気」を起こせば、モノの値段が下がると考えられたわけです。

不景気になれば購買活動が抑制されるため、なかなか売れなくなって仕方なくモノの値段を下げざるを得なくなる、という状況が起きることを期待したわけです。

おにぎりの値段が300円とか1000円とか、そんな物価高の状態は一刻も早く改善しなければなりません。

しかしそのデフレ政策によって影響を受けたのが、今回の秩父事件の原因となった農民たちだったわけでした。

まとめ:今回は歴史どころか、経済の話ばかりになった・・・

秩父・三峰口・景色(埼玉県秩父市)

今回は、秩父の観光・歴史探訪を通じて、秩父事件が起きた原因と、経済の原理などについて、深く知るきっかけとなりました。

の理由について、深く考えてみるといういい機会になったと思っています!

みなさんは「なぜベーシックインカムの導入が進まないのか」と考えるでしょうか。

しかし実際に秩父を観光するときは、今回のようやデフレがどうのこうのとか、そんなこと考える必要は全くないですよ!(私ももちろん、実際の観光のときはそんなこと考えていません・・・)むしろ、秩父の美しい景色を楽しんできてください!

秩父・三峰口・景色(埼玉県秩父市)

私は、この後、夜は熊谷駅の周辺でゆっくりして、その後帰宅しました。

今回はここまでです!

お疲れ様でした!

コメント