富岡製糸場の観光・歴史を、わかりやすく解説してゆきます!

上信電鉄の観光についてもやさしく解説してゆきます!

都心から日帰りできる、群馬県旅へ

今回も、都心から日帰りで行ける、群馬県の日帰り旅行について語ってゆきます!

今回は日本史の教科書でも習った、明治時代の官営模範工場である世界遺産・富岡製糸場をめぐる旅の話題となります。

また、群馬県の私鉄路線・上信電鉄の旅についても語ってゆきます!

群馬県・高崎駅を出発

スタート地点は、高崎線・高崎駅(群馬県高崎市)からです。

高崎駅は、新幹線のほかたくさんの鉄道路線が集まっている、群馬県最大の駅です。

その規模は県庁所在地の駅である前橋駅(群馬県前橋市)をも凌ぎます。

高崎駅や高崎市については、詳しい基本的知識は以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

上信電鉄で、富岡市へ

高崎駅からは上信電鉄に乗り換えて、群馬県富岡市の方面へと進みます。

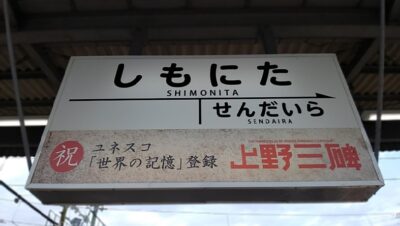

上信電鉄は、高崎駅を西に進み、富岡市を経由したあと、群馬県の西端にある

- 下仁田駅(群馬県甘楽郡下仁田町)

を結ぶ私鉄の鉄道路線です。

下仁田の景色(群馬県甘楽郡下仁田町)

元々は、長野県まで延ばす予定だった上信電鉄

上信電鉄は、元々は群馬県と長野県を結ぶことを目的としていた路線であることから、このような名前がついています。

- 上:上野国:群馬県

- 信:信濃国:長野県

なので

- 群馬県のことを、「上州」

- 長野県のことを、「信州」

ともいいます。

上野国と信濃国を結ぶことを目的としていた鉄道路線なので、上信電鉄(上信電線)というわけです。

上信電鉄は、元々は長野県の佐久地域の南側あたりまで延ばすはずの路線だったようです。

具体的には、現在の終点である

- 下仁田駅

から、小海線の

- 羽黒下駅(長野県南佐久郡佐久穂町)

までの延伸計画があったようです。

険しい山を工事できず、長野までの延伸を断念

しかし群馬県と長野県の県境はとても険しい山岳地帯であり、沿線人口も少ないという地域となります。

そのため、なかなかこの険しい山岳地帯を貫くのは、予算的にも工事難易度的にも厳しかったのでしょう。

「高齢化率」が日本で最も深刻な、南牧村

ちなみに、この群馬県~長野県の険しい山岳地帯の途中には、南牧村という、人口の約7割が65歳以上という「高齢化率」が日本で最も深刻な村があります。

つまり、それだけ若い人が住み着きにくいような、険しい山岳地帯であるというわけです。

ちなみに、

- 群馬県の南牧村

- 長野県の南牧村

は、漢字表記は同じでも読み方は異なります。

上州富岡駅に到着

上信電鉄をひたすら西へ進むと、やがて

- 上州富岡駅

に到着します。

上州富岡駅より(群馬県富岡市)

なぜ「上州」というフレーズが駅名についている?

世界遺産・富岡製糸場への最寄駅であり、また富岡市役所にも隣接しているほどの重要駅でもあります。

そのため、シンプルに「富岡駅」という駅名でもよさそうなものですが、ではなぜ「上州富岡駅」という駅名になっているのかというと、他にも福島県・浜通りに、

- 常磐線・富岡駅(福島県双葉郡富岡町)

が存在するからです。

こちらと駅名が重複するのを回避するためですね。

駅名の重複を避けるために、群馬県であることを示すフレーズである「上州」をつけて、「上州富岡駅」というわけですね。

元々は「富岡駅」だった

なお、上州富岡駅の開業は明治時代の1897年であり、当初の駅名はシンプルに「富岡駅」でした。

一方、先述の福島県・富岡駅は1年後の1898年の開業となっています。

なぜか理由はわからないのですが、先に出来た群馬県・富岡駅の方が1921年に「上州富岡駅」と駅名変更したもようです。

福島県・富岡駅の駅名変更の案は、果たして無かったのでしょうか。

これは勝手な予想ですが、福島県の富岡駅は、明治時代になって新しく出来た(「陸奥国」から分割して出来た)磐城国に存在します。

なので当時は、磐城富岡駅のように駅名変更する、というような案ももしかしたらあったのかもしれません。

「上州」「上野」の略称は、国鉄線(現・JR線)では用いられない

さらに補足しておくと、群馬県の鉄道駅で駅名に「上州」とつけるのは私鉄である上信電鉄のみであり、国鉄を前身とするJR東日本の駅では「(略称に近い)上州」はつけません。

つまり「~州」というフレーズは、国鉄・JR線の駅名には付けないのです。

国鉄ではあくまで「旧国名」をフルネームでつけるというポリシーのようになっています(※)。

そのため、「上州」ではなく「上野」を採用することになるわけです。

しかしこれでは、東京の上野と勘違いしやすいです。

※ただし、上越新幹線の駅である上毛高原駅(群馬県利根郡みなかみ町)という、例外は存在します。

基本的には「群馬」を頭につける

例えば、上越線に「群馬総社駅(群馬県前橋市)」があります。

こちらは、岡山県の総社駅と名前が重複しないように、このような名前になっています。

しかし「上野総社駅」ではなく「群馬総社駅」となっているのは、先述の「上野」というフレーズが東京の上野を連想させるため、勘違いを起こさせないために、このような名前になっているというわけです。

官営模範工場「富岡製糸場」

前置きがだいぶ長くなり恐縮ですが、上州富岡駅で下車して、世界遺産・富岡製糸場に向かいます。

富岡製糸場(群馬県富岡市)

富岡製糸場は、明治時代の日本が国のフルパワーをもって造った、官営の模範工場になります。

欧米諸国に負けないように国が全力を挙げて造った、海外にたくさん売るための生糸を作るための工場になります。

「官営模範工場」とは?

官営とは、いわば「国を挙げて営業する」というような意味になります。

国家予算(←国民の税金)を投じて、全力で国が主体となって経営・運営していこうというようなものですから、相当な気合いの入れようです。

模範工場とは、その名の通り「模範となるべき工場」のことです。

つまり、富岡製糸場を真似しながら、他の全国の工場は見倣ってやっていってね、というような意味合いの工場です。

富岡製糸場は、他の工場にとってのスタンダード・標準となるべき工場ですから、当時としては最も重要な工場であったことは間違いないでしょう。

そして実際に、後述する工女と呼ばれる工場で働いていた女性たちが、地方へ富岡製糸場の技術を広めてゆきました。

開国・明治時代に開国したばかりの日本にとって、たとえば「鉄」や「重化学」などのような、重くてヘビーな工業(重工業)は、まだまだ先の話でした。

なので当時の日本は、生糸などの軽工業から、徐々にスタートさせていく必要があったのです。

なぜ「富岡製糸場」を造った?

1853年にペリー提督が黒船でやってきたことをきっかけに開国をした直後の日本では、生糸・お茶などといった簡単な輸出品が、外国に対して急速に売れていくようになりました。

まずは「軽工業」からスタートした日本

開国したばかりの日本ではまだ産業革命や機械化なども充分に進んでいなかったちため、ヘビーで難易度の高い重工業は、まだまだ技術がとても追い付かずに進んでいなかった状態でした。

なので、最初はまず生糸などの軽工業からどんどん売れるように、攻めていったわけです。

ヨーロッパでは製糸業が壊滅状態に

生糸の輸出がどんどん売れていった理由として、ヨーロッパにおいての主な生糸の生産地であるフランスとイタリアで「微粒子病」というカイコの病気が大流行してしまいました。

カイコとは、生糸を生み出す幼虫のことです。

そんなカイコが病気になって次々に倒れていったため、こうなるとヨーロッパでは養蚕業や製糸業はままならなくなり、壊滅的な打撃を被っていてしまったのです。

日本ではむしろ「チャンス」だった

しかしこれは、日本にとっては「チャンス」だったのでした。

外国が生糸の生産がピンチになったため、ここで日本がたくさん生糸を生産して輸出すれば、たくさん売れてくれるようになったのです。

そして中国の当時の王朝である清において、重税に苦しむ農民たちが起こした反乱である「太平天国の乱」が起こってしまったことによって国内が乱れてしまい、生糸の輸出どころではなくなり振るわなくなっていたことなども、理由に挙げられます。

その結果、幕末の1862年には、生糸系の輸出品が日本の輸出品の86%を占めるほどまでになっていました。

つまり、日本の輸出品の8割以上は、生糸で占められていたことになります。

まさに生糸は、当時の日本の主力産業・主力商品(主な収入源)だったというわけです。

いい加減に作られていた国内の生糸

しかし生糸の需要があまりにも増大してしまったため、粗製濫造(いい加減な出来の製品を、大量かつ無駄に造ること)という事態を招いてしまい、テキトー品・粗悪品だらけになってしまいました。

とにかく大量に作ることばかりを優先させたため、質の悪い劣化商品が多く作られてしまうという結果になったのでした。

日本の生糸の評価は低下

これにより、日本の生糸の国際的な評価はどんどん低くなっていくことにつながっていくのです。

なにせテキトーに大量生産したものなので、

- 「日本製のものは、ろくに使い物にならない」

というようなイメージを、海外から持たれるようになっていったわけです。

ヨーロッパの生糸が復活、日本はピンチに

そして、やがて先述のイタリアの製糸業が復活・回復してゆき、今度はみんなイタリア製のものに流れていくようになってゆきました。

これも日本製にとってはイタい状況になっていきました。

こうした状況が積み重なっていった結果、日本製の生糸の価格は1868年から「下落」することになってゆきました。

イタリア製の評価が上がっていく一方で、日本製の評価は下がってゆき、誰も買ってくれなくなってしまったのでした。

そこで仕方なく、値段を下げるしかなくなってしまったのです。

日本で「もっとまともな製糸場を作らなければ」という機運

こうした様々な要因から、

というような機運が高まってゆき、それが富岡製糸場に繋がってゆくのです。

外国人の力を借りながら、富岡製糸場を作っていった

こうした

という雰囲気の中で、明治政府には外国人の商人などから

「もっとウチらの国の技術を使ってウリマショー」

と、外国製の器械を使った製糸場の建設をしていこうという要望が出されていました。

つまり、より先進的な外国の技術を使って、さらに器械を使うことによってより早く・より精密に・より大量に・より安く生糸を造るための工場を造ることを、外国人の商人から明治政府に対して提言されたわけです。

また、日本に住む外国人からなるお金持ちたちのグループからは、

「ウチらが金出してアゲマース」

と、資金提供の申し出まであったのでした。

これらのチャンスがまさに、器械製糸工場の建設が実現に向かっていくきっかけとなります。

そして1870年に、器械製糸の官営模範工場建設が決定したのでした。

ちなみに明治時代に入ったばかりの頃は、「お雇い外国人」と呼ばれる、日本人に対して技術を教えるための外国人が招かれて雇われました。

例えば、神奈川県・横須賀の海軍施設を造っていくことを指導したレオンス・ヴェルニーや、北海道の炭鉱開発の指導をしたライマンなどがいます。

富岡が選ばれた理由

群馬県に「富岡製糸場」の建設が決まったのは、1870年のことです。

なぜ富岡の地が選ばれたのかというと、

- 周辺では昔から養蚕業(カイコを育てる産業)がさかんであったこと

- 生糸の原料である繭の調達がしやすかったこと

- 交通の便利が良かったこと

- 水を確保しやすかったこと

- 石炭を確保しやすかったこと

といった理由が挙げられます。

富岡の地に決定したのは、フランス人のお雇い外国人であったポール・ブリューナです。

彼は関東地方一帯を調査して、上記の理由から、富岡の地を選んだのでした。

カイコとは、繭を生み出すために必要な幼虫です。

この繭から、生糸が作られるというわけです。

昔から、こうした養蚕業は群馬県エリアでは盛んだったのでした。

また、「水」や「石炭」は、工場を動かすエネルギーとして重要です。

こうした工場に必要なエネルギー源が、富岡の周辺地域からは多く調達できたということですね。

富岡製糸場の完成

ブリューナさんの指導により、当時のフランスの最先端の製糸のための器械を導入した富岡製糸場は、1872年に完成しました。

そしてその年のうちに、工場としての業務がスタートしたのでした。

一般向けにも公開されていたこの製糸場は、見物をしていく人たちにも

- 「近代工業とはどのようなものか」

というものをわざと見えるようにして、

- 「工場とはこうあるべきだ」

というものを、対外的に世間一般にも知らしめたのでした。

それはまさに模範工場(=見本となるべき工場)だからですね。

埼玉県・深谷のレンガ技術者も招き入れた

なお、建設に必要なレンガは、当時まだ一般的な建材ではなかったのでした(それまでは、木造建築が普通だった)。

しかし、レンガが盛んな埼玉県深谷市からもレンガに詳しい技術者を呼んで雇い、甘楽町(上州富岡駅のやや東:上州福島駅があるあたり)にあった窯を使って、レンガを焼き上げていったのでした。

こうして豪華な、レンガ作りの富岡製糸場が出来上がっていったのでした。

富岡製糸場で働いていた「工女」たち

富岡製糸場では、工女と呼ばれる女性たちが働いていました。

つまり「工場で働く女性」ということですね。

なぜ女性達が働いていたのかは後述するように様々ですが、一つに家計を支えるためというものがあります。

娘も働かなければ家計がたちゆかない、というような当時の時代背景もあったことでしょう。

そして工女たちの中には、元・武士である「士族」の娘さんたちが非常に多くいらっしゃいました。

主に士族の娘たちが活躍

明治時代になると、たとえ江戸時代までは元・武士であっても、明治時代になって士農工商が廃止されてからは様々な「武士の特権」を失ってしまい、困窮していく士族が多かったのです。

慣れない商売をやっても上手くいかない元・武士(士族)も多くいました。

なので武士の娘さんたちは、そうした父親を支えるという意味でも、いわゆる「花嫁修業」よりも「働く」ことの方が優先された時代だったのかもしれません。

ともあれ理由は様々で一概には言えませんが、全国各地から群馬県・富岡の地へ集められてきた工女たちは、富岡製糸場において、製糸についての技術を学び、製糸に関する一通りの技術を習得してゆきました。

富岡で学んだ技術を、地元でも広めるように

その後、彼女たちは地元に戻るなどして、各地の製糸工場で製糸のための指導に当たることになったのでした。

つまり、富岡で学んだその技術を、地元の地域に伝えて広めることに、大きく貢献したというわけです。

しかしながら、本場である群馬県の他の地域では、富岡製糸場を模範とする「器械による先進的な製糸技術」は、なかなか広まらなかったといいます。

それは、伝統的な「座繰り」による製糸方法が、既に昔から広く受け入れられていたことにありました。

やはり昔ながらのやり方に固執してしまっていて、なかなか機械の導入によるトレンド的な方法は進まなかったのでしょうね。

富岡製糸場での労働はハードだった?

工女たちは、当時の富岡製糸場のハードな労働をあえて選んでいたという、様々な理由があります。

いわゆる現在の「労働基準法」にあたる、1916年に施行された法律「工場法」では、基本的に1日12時間労働制でした。

当時としてはこれが普通だったのでしょうが、今(=1日8時間)と比べればかなりハードです。

そして富岡製糸場は後述する通り、明治時代後半に民間企業の運営となってからは、かなりハードでブラック企業に近い感じになってしまっていました。

しかし女工たちには、実家での「ハードな農作業」や機織り等の長時間労働、さらには家事など(=起きている間はずっと労働)に追われるという日々よりも、むしろ富岡製糸場での(わずか月2日でも)一応休める「公休日」や、短くとも同世代の女性たちと過ごせてしかも自由時間もある「工場勤め」の方が、むしろ良いと感じる女工たちも多かったようです。

これは現代で例えるならば、専業主婦よりもむしろ「働く」ことを望む女性と、なんらかの共通点があります。

つまり、当時の女工たちは、ハードな主婦業や家事よりもあえて富岡製糸場で「働く」ことを選んだわけですね。

変な噂により、当初はなかなか集まらなかった工女

工女たちは、富岡製糸場の建設を進めることと並行して募集されました。

富岡製糸場が完成する年の1872年3月に、政府の呼び掛けによって工女募集が行われたのでした。

しかし、

「工女になると西洋人に生き血を飲まれる」

などの根拠のない噂話が広まっていたことなどから、初めはなかなか思うように働いてくれる女性は集まりませんでした。

これは西洋人が飲んでいた赤ワインを、生き血と誤解したことから生じた噂でした。

また、当時は鎖国をやめてから急に多くの外国人が日本に住むようになった時代でもあったため、外国人に対する警戒心(偏見)やアレルギー等もあったことでしょう。

もし赤ワインを飲んでいたのが日本人であれば、そこまで大きな噂が広がることもなかったことも考えられます。

つまり、変な風評被害があったわけです。

噂・風評被害を打ち消し、なんとか人手不足を解消していった

政府は「生き血を取られる」などという変な噂話を打ち消す必要があるとともに、なるべく富岡製糸場の意義・必要性や、そこで技術を習得した工女の重要性、工場で働く女性たちの素晴らしさなどを説くための宣伝・告知を、たびたび出すことになりました。

富岡製糸場は1872年7月に主要部分の建設工事が終わるのに合わせて開業される予定でしたが、予定よりもスタート(操業開始)が遅れてしまいました。

その理由の一つに、こういった働く女性不足の問題があったと推測されています。

徐々に増えていった女工たち 「富岡日記」

富岡製糸場がスタートした当初は、先述の工女不足の問題もあって、わずか210人あまりの工女しか集まりせんでした。

最初はそんな女性たちによって、全体の半分の器械を使って操業するに過ぎませんでした。

やはり「国の一大プロジェクト」たる富岡製糸場で、これから生糸の大量生産をしっかりやっていこうというときに、女性わずか210人ではさすがに少なすぎです。

しかもせっかく導入した機械も半分しか稼働させられなかったので、富岡製糸場のポテンシャルをフルに生かしきれているとは到底いえません。

そんな深刻な人手不足のなかで、富岡製糸場はスタートしたわけです。

しかし年が明けて、1873年1月の時点で、工女は400人を突破し、さらに3ヶ月後には500人を突破するなど、どんどん増えてはいきました。

そんな働く女性たちは、先述の通り主に士族(元・武士)たちの娘さんたちが集められていました。

「富岡日記」で知られる和田英さん

この時新しく入ってきた有名な工女に、「富岡日記」で知られる和田英という女性も含まれていました。

和田さんは旧姓・横山であり、長野県・松代出身の武士の娘さんです。

わずか17歳の若さで富岡製糸場で技術を学び、技術者として働いてきました。

その時の経験・記憶を元に書かれたのが「富岡日記」です。

横山英さんは23歳のとき長野・松代の元・武士である和田さんと結婚されています。

富岡製糸場はブラック企業だった?

富岡製糸場はしばしば「ブラック企業だった」ともいわれています。

それは、

- 当時は12時間労働は普通に行われていたこと(=法的に違反ではなかった)

- 後の世に、様々な「過酷な労働環境に苦しむ女工の物語」などが知られていること

などの要因が関係しています。

富岡製糸場は最初こそ官営であり、つまり国の経営によって行われてきたため、8時間労働かつ定期的な休みがあったなど、かなり良心的な労働条件でした。

他にも様々な待遇があったとされています。

ここまでは現代の価値観で考えても普通であり、とてもブラック企業とはいえませんね。

「官営」から「民営」となり、一気に厳しくなった

しかし1891年に民間に払い下げられ、「官営」ではなく民間企業の三井の経営になってからは、

- 1日12時間労働は当たり前で

- 休みが月にたった2日になる

など、まさしくブラック企業になったといえます(ただし先述の通り、それでも家より「労働」を選んだ工女も多かったのです)。

昔は、労働者の立場は弱かった

それは当時は労働基準法にあたる、労働者を守る法律が今ほどは充実していなく、雇う側が強くて、労働者が弱いという背景もありました。

労働基準法とは、不当な長時間労働や不払い労働を無くし、労働者の権利を守り、人々が働きやすくするための法律です。

明治時代には、1911年に施行された工場法というものがあり、これが労働基準法の前身といわれます。

資本家は、確かに労働者を安く長時間働かせまくった方が儲かります。

しかしこれでは、労働者は搾取されるだけになってしまいます。

そうした長時間労働を防ぎ、労働者の権利を守るために、労働基準法が存在しているのです。

上州富岡駅を出て、さらに上信電鉄の旅へ

上信電鉄の車窓より(群馬県)

富岡製糸場の観光を終え、上州富岡駅からはさらに上信電鉄の旅に出ます。

そして上州一宮駅・南蛇井駅などを過ぎてゆき、終点・下仁田駅へ向かってゆきます。

珍駅名・南蛇井駅

上州一ノ宮駅を過ぎてさらに下仁田方面へ向かうと、珍駅名の一つ・

- 南蛇井駅(群馬県富岡市南蛇井)

に到着します。

南蛇井駅(群馬県富岡市南蛇井)

なんじゃいえきって何じゃい・・・って感じですよね(^^;

前回紹介した秩父鉄道・小前田駅(埼玉県深谷市小前田)と並んで、

「オマエダ!」「何じゃい!」

みたいな駅名あそびが出来そうです!♪

南蛇井駅(群馬県富岡市南蛇井)

この珍しい駅名の由来は、かなり諸説あるようです。

下仁田駅に到着

やがて、上信電鉄の最西端・下仁田駅(群馬県甘楽郡下仁田町)に到着します。

上信電鉄・下仁田駅(群馬県甘楽郡下仁田町)

下仁田駅(群馬県甘楽郡下仁田町)

本来は、ここから長野県方面へと線路が続くはずでした。

下仁田の景色(群馬県甘楽郡下仁田町)

下仁田駅の周辺には、とても美しい景色が広がります!

この後、高崎駅周辺でゆっくりしてから、帰路につきました。

今回はここまでです!

お疲れ様でした!

コメント