鉄道唱歌 北陸編の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!

深谷・秩父などの地理・歴史を、初心者でも楽しめるよう解説してゆきます!

↓まずは原文から!

左に雲のあひだより

みゆる秩父のふもとなる

大宮までは馬車もあり

さらに読みやすく!

左に雲の あいだより

みゆる秩父の ふもとなる

大宮までは 馬車もあり

さあ、歌ってみよう!

♪ひだりにくものー あいだよりー

♪みーゆるちちぶの ふもとなるー

♪おおみやまではー ばしゃもあり

上野駅→田端駅→王子駅→赤羽駅→蕨駅→浦和駅→大宮駅

(高崎線)

上尾駅→桶川駅→鴻巣駅→吹上駅→熊谷駅→深谷駅→本庄駅→神保原駅→新町駅→倉賀野駅→高崎駅

※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記

熊谷駅を出て、高崎方面へ

熊谷駅(埼玉県熊谷市)を過ぎると、ここから先は、

- 深谷駅(埼玉県深谷市)

- 本庄駅(埼玉県本庄市)

- 神保原駅(埼玉県児玉郡上里町神保原町)

などのように、中山道の旧ルートに沿って進んで行きます。

そして高崎方面へ向かって、北西へどんどん進んでいきます。

また、熊谷までは荒川と並行して進んでいましたが、熊谷で荒川は秩父方面へ向かって、南西へと向きを変えます。

そして、熊谷~高崎~前橋の区間は、どちらかというと利根川に並行して進むことになります。

籠原駅では、列車の連結or切り離し作業あり

高崎駅を出ると、籠原駅(埼玉県熊谷市)という駅を通ります。

この駅を境に、15両編成の列車は、5両分の列車の切り離し作業を行い、10両編成にします。

なぜ籠原駅で、列車の切り離し(または連結)作業を行うのか?

その理由は、この先の籠原駅~高崎駅の間に、15両編成に対応していない駅があるからです。

つまりホームの長さが、15両編成の長さに対応しておらず、はみ出てしまう、などの理由)。

そのため、高崎寄りの前5両に乗っている人は、この駅でみんな後ろ10両の車両に移動する必要があります。

このことは車内で何度もアナウンスされます。

また、切り離し作業はおおよそ5分ですので、間違えないように車両移動しましょう。

したがって、籠原駅に着いたときに

車内は自分しかいなくなったぞ?」

と感じたときは、車両切り離し作業を疑ってみるといいでしょう。

逆に、高崎駅→大宮駅という逆方向のときは、籠原駅で車両をくっつける車両連結作業を行うわけです。

熱海駅からよく見かける「籠原行き」 ここがまさにあの「籠原」

ちなみに、青春18きっぷで静岡県の熱海駅方面から東京へ向かうときには、

- 「高崎線直通・籠原行き」

- 「宇都宮線直通・小金井行き」

ってよくありますよね。

その「籠原」というのが、この籠原駅というわけです。

ちなみに小金井駅(栃木県下野市)とは、栃木県の宇都宮駅の少し手前(南)にある駅です。

深谷駅(深谷市)に到着

籠原駅を出ると、やがて

- 深谷駅(埼玉県深谷市)

に着きます。

深谷駅(埼玉県深谷市)

深谷駅(埼玉県深谷市)

レンガの名所にふさわしい、深谷の立派な駅舎

深谷駅は、後述するように「深谷市がレンガの名所」であることと、辰野金吾さんという有名な方が設計したこともあり、とてもスケールの大きなレンガ造りの駅舎となっています。

深谷駅は辰野金吾さんの設計ではない(誤解しやすいポイント)

東京駅のあのレンガ作りが、(明治~大正にかけて活躍した建築家である)辰野金吾さんの設計であるため、深谷駅もそうだと誤解しやすいのですが(私も誤解していました)、深谷駅は辰野金吾さんの設計ではありません。

あくまでも、

- 東京駅のレンガは深谷の産物(深谷産)であること

- このことから、深谷駅も東京駅に似せた作りになっている

という由来があるわけです。

そのため、

と誤解しやすいわけですね。

ただ、深谷駅のレンガ造りもいわゆる「辰野設計」の美学を継承しているわけなので、あながち『完全な誤り』というわけではないかもしれません。

中山道の宿場町・深谷宿

埼玉県深谷市には、かつて中山道の宿場町・深谷宿がありました。

そして、そこにはかつて飯盛女とよばれる女性がたくさんいたとのことです。

飯盛女とは、宿場町で男性の客をもてなす女性のことです。

彼女たちがいれば、宿場町は「飲めや歌えや踊れや」でドンチャン騒ぎで盛り上がることになります。

すなわち、飯盛女がいる宿場町と、いない宿場町では、当然「いる」方が賑わうことは、容易に想像つきます。

また、当時の江戸時代の宿場町は、となりの宿場町に旅人客を取られないよう、「あの手この手で勧誘」をしていたのでした。

熊谷宿には、「飯盛女」はいなかった

一方、1つ手前の熊谷宿には、風紀を乱すという意味で、飯盛女の存在は置かれていませんでした。

しかし男性たるもの、やはり女性がいないよりは「いた方が楽しい」でしょうから、飯盛女がいた深谷宿は必然的に人気となったようです。

渋沢栄一の出身地・深谷市

深谷市は、あの渋沢栄一の出身地としても知られます。

渋沢栄一はこれまで何回も説明してた通り、東京都の王子に紙を作る会社(製紙会社)を建てたことで知られます。

この会社を「抄紙会社」といいます。

これは、現代の王子製紙の原型になります。

明治時代になり、

- 人口と消費が増大すると、お札の重要性も増してくる

- また、新聞や書籍などの出版物の重要性も増してくる

ようになるため、多くの紙が必要となってきたのでした。

このことから、渋沢栄一は早くから紙幣やお金の経済の重要性に気づいていたのでしょう。

渋沢栄一は、「日本経済の父」と言われています。

そして渋沢栄一は、2024年からの一万円札のモデルとなります。

詳しくは、以前の以下の記事をご覧ください。

レンガの街・深谷市

先述の通り、深谷市は「レンガの街」としても有名です。

明治時代~大正時代にかけての建築物にはレンガ造りのものが多いことは、大体想像できると思います。

この時代の関東地方の建物には、深谷で造られたレンガがふんだんに使われたようです。

東京駅のレンガも、深谷市で造られたものです!

なお東京駅の設計は、佐賀県唐津市出身の、辰野金吾さんという明治時代の建築家の設計です。

深谷駅の駅舎は、とても豪華なレンガ造りの建物になっています!

東京駅にもひけをとらないような立派な駅舎で、まるでヨーロッパのお城のような、とても豪華な駅舎です。

豪華なレンガ造りの、深谷駅舎(埼玉県深谷市)

中山道の宿場町・本庄宿

深谷駅を出て高崎方面へしばらく行くと、

- 本庄駅(埼玉県本庄市)

に到着します。

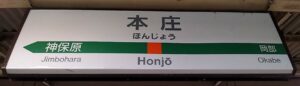

本庄駅(埼玉県本庄市)

埼玉県本庄市には早稲田大学のキャンパスがあるため、

- 本庄早稲田駅(埼玉県本庄市早稲田の杜)

という上越新幹線の駅があります。

本庄早稲田駅は、早稲田大学の学生さん達が乗り降りするために利用されている駅です。

中山道最大の宿場町と言われた、本庄宿

また、中山道の宿場町だった本庄宿は、なんと中山道最大の宿場町だったようです。

その理由について調べてみると、

ということです。

さらにその理由について私なりに考えたのですが、埼玉県本庄市は利根川にかなり近い場所にあります。

昔から、多くの荷物を運んだりするのに重要だった利根川

利根川は、昔は多くの荷物を運んだりするのに重要でした。

理由は、昔は貨物列車も長距離トラックなどもなく、舟に荷物を運んだりする方が効率よかったからです。

そして、利根川にほど近い本庄は、舟に荷物を載せたり、また降ろしたりの仕事をする人々によって栄えたことと思います。

そこで働く人が増えるということは、彼らをもてなすための茶屋や飲食店、宿場などが必要になり、また繁盛してくるということです。

利根川沿いで仕事をする人たちにとって重要だった本庄宿

また、本庄は江戸から(歩いて1日で来られる距離ではないわけです。

そのため、やはり当時の利根川沿いで仕事をする人々にとっては、「本庄の宿場町」は「泊まる場所」として、とても重要だったことでしょう。

神保原駅を出て、左に秩父の山々

さらに、

- 神保原駅(埼玉県児玉郡上里町)

を過ぎます。

神保原駅(埼玉県児玉郡上里町)

そして歌詞にあるように、深谷駅・本庄駅・神保原駅のこの区間を走っていると、窓の左側には、徐々に秩父の山々が姿を現してきます。

秩父の山々(高崎へ向かって、左側の車窓)(埼玉県)

上記の写真ですが、写真中央に遠く小さくわずかに見えている富士山のような高い山が、恐らく東京都最高峰の

- 雲取山(標高2,017m)

ではないかと思われます。

雲を取れるほど高い山であることから、「雲取山」の由来となったようです。

歌詞の「大宮」とは、現在の秩父市のこと

歌詞にある秩父の大宮とは、現在の埼玉県秩父市のことになります。

秩父市には、秩父神社という、「大宮」という地名の由来となった神社があります。

なので、「氷川神社」や東北新幹線「大宮駅」で有名な、埼玉県の「大宮」とは違います。

ただしこちらの「大宮」も、氷川神社が由来となっているため、共通点はあります。

大宮と氷川神社については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

魅力たっぷりの、秩父鉄道の旅

秩父方面へは、熊谷駅から秩父鉄道に乗って行くことができます。

途中、

- 小前田駅(埼玉県深谷市小前田)

という面白い駅名の駅があります。

高知県南国市の後免駅と並んで、「お前だ!」「ごめん!」みたいな洒落や遊びができそうですね(^^;

荒川(秩父鉄道の車窓より)(埼玉県)

「和同開珎」の名所をも進む

途中で

長瀞駅(埼玉県秩父郡長瀞町)

という駅や、また荒川の上流の美しい景色が眺められたり、また和同開珎の由来となった

- 和銅黒谷駅(埼玉県秩父市黒谷)

があります。

「和同開珎」とは?

和同開珎は、奈良時代の少し前にできた我が国初の貨幣として有名です(※)。

※実は後に、「富本銭」という、もっと古い貨幣が発見されました。

それは奈良時代より前の708年に、埼玉県の秩父のこの地域で銅がガッポリと産出され、これが朝廷に差し出されました。

このとき、日本の銅→和銅となり、さらに銅の文字が簡易化・省略されて「和同」となりました。

この「和同」が当時の元号となり、和同開珎の由来となりました(諸説あり)。

秩父については、以下の記事でもたくさん語っていますので、ご覧ください。

コメント