醒井宿(滋賀県)の観光・歴史を、わかりやすく解説してゆきます!

旅行初心者の方にも、やさしく解説してゆきます!

中山道・醒井宿とは?

醒井宿は、近江国(現在の滋賀県)にあった、中山道における、(中山道六十九次)61番目の宿場町です。

醒井宿(滋賀県米原市醒井)

滋賀県米原市に位置する、醒井宿

醒井宿は、現在の滋賀県米原市醒井に位置しています。

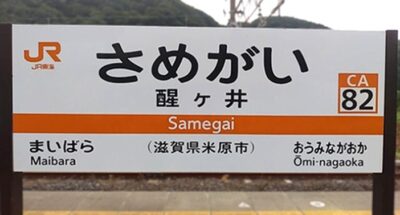

最寄駅は、東海道線・醒ヶ井駅(滋賀県米原市)です。

醒ヶ井駅(滋賀県米原市醒井)

琵琶湖の東にある、米原市

滋賀県米原市は、琵琶湖のほとり、すなわち右側(東側)辺りに位置する街です。

また、新幹線も止まる、重要な街です。

米原市については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

琵琶湖については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

醒井宿(滋賀県米原市醒井)

「宿場町」とは?

ここで宿場町とは、江戸時代に街道沿いに設けられた、

- 旅人たちの宿泊・休憩

- 疲れた人や、疲れた馬の交代・交換・リレー(次の宿場へのつなぎ・輸送)

などを行うための町のことです。

疲れた人や馬を休ませる「宿場町」

人間も馬も、長距離を移動すれば疲れてしまいます。そのため、

- 休憩する

- 食事・宿泊する

- 馬にエサを与える、馬のエサを買う

- 馬の交換をする

という場所が必要でした。

つまり、それが宿場町だったということです。

タスキをつなぐ「駅伝」の由来にも

また、宿場町のことを「駅」とも呼んだため、タスキをつなぐ競技である「駅伝」は、この宿場町に由来しています。

宿場町は、

- 馬を交換して、

- 次の宿場町(つまり「駅」)へとつなぐ

という役割を果たしていました。

これを「伝馬制」といいます。

「伝馬制」は、全国各地にある「伝馬町」という地名の由来にもなっています。

日本遺産に指定されている、醒井宿

醒井宿は、2015年に文化庁の「日本遺産」として認定されたのでした。

というストーリーを構成する文化財として選ばれています。

日本遺産とは?

ここで日本遺産とは、地域の歴史的魅力や特色を通じて、日本の文化や伝統を語る「ストーリー」を、文化庁が認定するものです。

日本遺産に認定されると、

- 地域の認知度・知名度が向上する

- 観光客が増加する

- 地域の経済が活性化される

- 地域住民にとって、「誇り」が醸成される

といったメリットが期待できます。

観光名所・名物の存在は、地域住民にとってはプライド・誇りになり得ます。

それだけ重要なのです。

文化庁サイト「日本遺産について」

日本遺産について詳しくは長くなってしまうため、次回詳しく解説致します!

古代からの交通の要衝・醒井駅宿

醒井宿は、

- 東山道(後の中山道)の要所

- 古事記などの日本神話における、日本武尊(ヤマトタケル)伝説に登場する、「居醒の清水」が湧き出る地

として知られています。

古代からの「東山道」のルート・醒井宿

醒井は、古代から日本列島の東西を結ぶ、重要な道である東山道(後に中山道)において、まさにそのルート上に位置してきました。

また中山道は、古くから、多くの人々が行き交う場所でした。

昔は東海道新幹線が無かったため、 江戸から京都まで、歩いて行くしかなかったのですね。

「東山道(とうせんどう)」とは?

ここで東山道とは、古代・奈良時代あたりの律令制における、いわゆる五畿七道の一つです。

東山道のルート・エリアは、主に

- 本州の内陸部を、

- 近江国(滋賀県)から東へと貫いてゆき、

- 陸奥国(東北地方)・出羽国(秋田県・山形県)へと至る

という行政区分(エリア)および、重要な道路(ルート)でした。

五畿(ごき)とは?

五畿は、

- 大和:奈良県あたり

- 山城:京都府南部あたり

- 摂津:大阪府西部あたり

- 河内:大阪府東部あたり

- 和泉:大阪府南部あたり

に該当する、畿内における5つの国を指します。

いずれも奈良時代あたりの日本においては、国の中心となる、重要な地域ですね。

一方、現在の日本の中心地である関東地方は、当時は草ボーボーの湿地が広がっていたのでした。

つまり、現在とは真逆で、大違いだったというわけです。

古代の「七道(しちどう)」とは?

七道は、

- 東海道:太平洋沿いのエリアであり、茨城県も含みます。江戸時代の東海道や、東海道新幹線の「東海道」とは、若干ニュアンスが異なります。

- 東山道:内陸部を通って、はるか東北地方まで延びるエリアです。

- 北陸道:現在の北陸地方と、ほぼ同じ意味です。

- 山陰道:現在の山陰地方と、ほぼ同じ意味です。

- 山陽道:現在の山陽地方とほぼ同じ意味です。

- 南海道:現在の紀伊半島の一部(和歌山県、三重県の一部)と、四国全体のことを指します。

- 西海道:現在の九州地方のことを言います。

の7つの地方を指します。

いずれも古代のエリア分けなので、あまり馴染みがないかもしれませんね。

ちなみに北海道は、当時は蝦夷地であり、日本の一部ではありませんでした。

北海道が日本の一部に加わったのは、明治時代からです。

「道」は、ルートという意味だけでなく、行政区分という意味もあった

昔は「道」と言うと、単なるルートではなく、行政区分をも表していました。

つまり、「都道府県」「~地方」みたいなニュアンスを持つ言葉でもあったのです。

日本最北端の都道府県である「北海道」にも、その名残がありますね。

中山道との違い

一方、中山道は江戸時代に整備された五街道の一つです

江戸と京都を結ぶ、内陸にある街道です。

五街道とは、江戸時代に江戸(東京)を起点として整備された5つの主要な街道のことです。

具体的には、

- 東海道→今でいう、東海道線・東海道新幹線・国道1号などの元祖。

- 中山道→内陸部の、諏訪湖・木曽路などを通る道。

- 甲州街道→今でいう中央線と同じで、江戸から西へ甲府・諏訪湖へ至る道。

- 日光街道→江戸を北上してゆき、栃木県の日光へと至る道。

- 奥州街道→今でいう、東北本線・東北新幹線・国道4号などの元祖。

の5つを指します。

中山道は、東山道のうち一部に該当する区間を、ほぼ踏襲・修復したものです。

つまり、東山道と被る一部のルートを、江戸時代に(当時としては)最新式にバージョンアップしたものが、中山道というイメージです。

つまり、江戸時代に(参勤交代で大名さまも通るような)しっかりとした「街道」として、再編・整備されたのでした。

江戸時代の街道は、一般の旅人たちだけではなく、参勤交代で大名様など偉い人たちが通るためにも重要でした。

今の道路と比べて、砂利じゃりや泥濘ぬかるみが多かった、当時の街道

当時の江戸時代の中山道は、今と比べて、砂利や泥濘が多かったのでした。

それは、主に人や馬が利用することを想定した道だったからでした。

しかし、当時としては非常に綺麗で大きく、画期的な街道だったのでした。

江戸時代の道路は、いわゆるキレイに整備された道路ではなかったため、自動車などはまず走れないでしょう。

現代のようにアスファルトで舗装されていたわけではなく、まさに土や砂利で覆われた状態でした。

そのため、雨が降るとぬかるみ、通行が困難になることもありました。

現代の道路に比べ、幅員が狭く、自動車がすれ違うのも困難な場所が多かったと考えられます。

当時は幅が狭く、自動車もまともに通れないレベルの道だった

江戸時代の道路は、例えば五街道のように、重要な街道は幕府によって整備が進められてゆきました。

しかし、それでも現代の道路とは、比較にならないほど簡素なものでした。

つまり、現代の道路に比べ、

- 幅員が狭い

- そのため、(もし今のように自動車があったら)自動車がすれ違うのも困難な場所が多かった

ほどのクオリティの道路であったものと考えられます。

「交通の要衝」とは

ここで「交通の要衝」とは、交通の便が良い、または交通の要となる場所のことです。

具体的には、

- 複数の交通網が交差する地点

- 複数のメイン道路が交わる場所

は「交通の要衝」になりやすく、人も集まりやすいというわけです。

また、物流や人の移動において重要な役割を果たす場所を指します。

- 「交通の要衝」

- 「交通の要所」

は、どちらも交通の重要な地点を指します。

しかし、そのニュアンスに、若干の違いがあります。

「要衝」という言葉の意味

「要衝」という言葉は、元々はどちらかというとより軍事的な、戦略的な意味合いが強かったのでした。

例えば、

- 交通の要路

- 重要な拠点

いった意味合いで使われます。

例:A地点を攻略するのに、B地点は絶対に抑えておくべき、まさに交通の要衝だ。

「要所」という言葉の意味

一方、「要所」は、より一般的な意味を持つ言葉となります。

例えば、

- 交通の便が良い場所

- 交通の分岐点

など、幅広い意味で使われる言葉になります。

例:A地点は、B地なC地点に向かうたくさんの人々が集まってくる、交通の要所だ。

今では「要衝」「要所」どちらもほぼ同じ意味(後者の意味)

しかし、今や

- 「交通の要衝」A

- 「交通の要所」B

は、どちらもほぼ同じ意味(Bの意味)で使われているという印象です。

「醒ヶ井」「醒井」 どっち?

醒井は、主に

- 地名

- 宿場町

として使われるフレーズです。

醒ヶ井は、JR東海道線の駅名として使われています。

どちらも「さめがい」と読みます。

地名は「醒井」、駅名は「醒ヶ井」で使い分けられている

つまり、

- 地名や宿場町を指す場合は、「醒井」

- 駅名を指す場合は「醒ヶ井」

と使い分けるのが適切です。

地名としては「醒井」が正式ですが、JRの駅名は「醒ヶ井」です。

どちらも、読み方は「さめがい」となります。

日本武尊に由来する、醒井の地名

醒井の地名の由来は、

- 日本武尊(ヤマトタケルノミコト)が伊吹山での戦いで惨敗し、負傷した後、

- 高熱に苦しんでいたときに、

- この地で湧き出る清冽な(※)水で、体を癒し、

- 熱が醒めた

という伝説に由来します。

※清冽:水が清く澄んで冷たいこと。

伊吹山とは?

伊吹山は、滋賀県と岐阜県の県境に位置する、標高1,377mの山です。

また、滋賀県最高峰(滋賀県の最高地点)となる山でもあります。

伊吹山(滋賀県)

かつてヤマトタケルを倒した、伊吹山の「恐ろしい神様」

伊吹山には、かつて日本武尊(ヤマトタケルノミコト)を倒したほどの、恐ろしい神様が宿ると言われていました。

その神様が吹く息が、「伊吹おろし」と呼ばれる、とても強い風をもたらすわけです。

これによって伊吹山と名付けられたという伝説があります。

伊吹山については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

伊吹山における、日本武尊(ヤマトタケルノミコト)の戦い

ヤマトタケルは神話において、伊吹山の神を討伐するために、山へと登りました。

しかしそのとき、神の怒りに触れ、無惨にもに敗れてしまいました。

そして重傷を負い、苦しみながら下山し、後に三重県亀山市のあたりで、亡くなったと伝えられています。

ヤマトタケルは、伊吹山の神をあなどり、草薙剣を使わず、素手で戦おうとしたのでした。

このことが、神の怒りを買った一因とされています。

草薙剣については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

「古事記」にも出てきた、「居醒の清水」

醒井宿・居醒の清水(滋賀県米原市醒井)

ヤマトタケルノミコトは、伊吹山での戦いで敗れて負傷した後、この醒井の地で湧き出る清水を飲み、病を癒したという伝説があります。

この「居醒の清水」が転じて、「醒井」と呼ばれるようになったと伝えられています。

また、それは、

- 日本神話・古事記の中に出てくる、「居寤の清泉(清水)」

が、地名の由来とされています。

地蔵川の水に恵まれた「オアシス」としての醒井宿

醒井宿の町の中を流れる、とてもキレイな川を、地蔵川といいます。

この地蔵川は、「居醒の清水」から湧いて出てくる水こそが、まさしく源流(スタート地点)となっています。

醒井宿を流れる地蔵川(滋賀県米原市醒井)

醒井宿はこのように豊富でキレイな水があったことから、旅人の休憩場所に最適な場所として、人が集まってきていたのでした。

その結果、旅人たちが水を飲む場所として賑わいました。

地蔵川にかかる、居醒橋(滋賀県米原市醒井)

特に、「居醒の清水」と呼ばれる湧き水は、日本武尊(ヤマトタケルノミコト)が熱病を癒したと伝えられる霊水です。

すなわち、旅人たちの喉を潤すためのオアシスとして、とても重要視されてきたのでした。

醒井宿を流れる、地蔵川のとても美しい水(滋賀県米原市)

「霊水」とは?

ここで霊水とは、

というような、尊くてなんとも不思議な働きがある、という水のことをいいます。

すなわち、「霊水」とは、

- なんとも不思議な効能がある水

- 霊験(※)な水

という意味で使われます。

※「霊験あらたか」という表現は、神様・仏様といった超人的な力や効果が、はっきりと現れているという様子を表す言葉です。

特に、祈願や信仰などによって、はっきりとご利益があることを強調するときに使われる言葉になります。

醒井宿を流れる、地蔵川

このように醒井宿では、今日も地蔵川の清らかな流れが、醒井の町並みをうるおしています。

醒井宿を流れる地蔵川は、いわゆる生活排水などが混じっていない、非常に綺麗な水質の「清流」として知られます。

地蔵川に咲く「バイカモ」

また地蔵川には、梅花藻(バイカモ)といよばれる、珍しい水中花(=水の中に咲く花)が見られることでも知られています。

地蔵川のようなキレイな水を好む花

梅花藻(バイカモ)は、珍しい水中花で、生育環境が限られているため、一般的には珍しいとされています。

特に、清流や湧き水のある場所にしか生息せず、水温が低い場所を好みます。

水温14℃前後の清流や湧き水のある場所にしか生息できません。

絶滅危惧種にも指定 キレイな川でしか生きられない花

梅花藻は、梅の花に似た白い小さな花を咲かせ、その姿が珍しく美しいことから、観賞用としても人気があります。

しかし日本では、絶滅危惧種に指定されている都道府県も多くなっています。

絶滅危惧種となっている主な原因は、キレイな湧水の減少と、深刻な水質汚染です。生活排水の汚濁化によって、バイカモが住める環境が減少していっている、というわけです。

醒井宿は、こうしまバイカモが住める数少ない地となっているため、それだけキレイな水であるということがわかります。

こうした生育環境を守っていくためにも、バイカモにむやみに触ったり、みだりに花を摘んだりしないように注意しなければなりません。

おわりに・まとめ

このように、醒井宿は、古代からこの地を行き交う、多くの旅人たちにとって、憩いのオアシスだったのでした。

それは、町を流れる、美しい川があったからだったのでした。

次回は、醒井宿も指定されている、日本遺産についての解説をします!

お疲れ様でした!

コメント