鉄道唱歌 北陸編の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!

和田峠・大屋の歴史などを、初心者でも楽しめるよう解説してゆきます!

↓まずは原文から!

大屋をおりて和田峠

こゆれば五里の道ぞかし

山には馬も駕籠もあり

さらに読みやすく!

大屋をおりて 和田峠

こゆれば五里の 道ぞかし

山には馬も 駕籠もあり

さあ、歌ってみよう!

♪おおやをおりてー わだとうげー

♪こゆればごーりの みちぞかしー

♪やまにはうまもー かごもありー

軽井沢駅→信濃追分駅→御代田駅→小諸駅→大屋駅→上田駅→坂城駅→千曲駅→屋代駅→篠ノ井駅

(信越本線)

篠ノ井駅→川中島駅→長野駅

※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記

今回は、大屋・和田峠の地理・歴史

小諸駅を出て、大屋・上田方面へ

小諸駅(長野県小諸市)を過ぎると、やがて

- 東御市

- 上田市

に着きます。

なお鉄道駅としては、

- 田中駅(長野県東御市)

- 大屋駅(長野県上田市)

に着きます。

大屋駅に到着 (小諸→大屋)

かつての諏訪湖方面への分岐点

田中駅や大屋駅は、かつて明治時代に諏訪湖方面との交通(大量の荷物を運ぶためのルート)のための重要駅でした。

諏訪湖周辺は、空気や水が綺麗なため、現代でも精密工業が盛んです。

明治時代には、養蚕業が盛んでした。

諏訪湖の景色(岡谷市より)(長野県)

明治時代、諏訪湖周辺の生糸製品を、いかに運ぶかが課題だった

この諏訪湖周辺で大量に生産されたプロダクト(製品)は、

ということをしなくてはなりません。

そのため「たくさんの製品をいかに東京まで運ぶか」が課題となってきます。

鉄道が出来るまでは、峠道を運ぶしかなかった

鉄道ができるまでは、諏訪方面からは甲州街道という、徒歩または馬で移動する(江戸まで続く道を通っていました。

しかし、東京都と山梨県の間の峠道は非常に険しいため、

- 運んでいる途中で遭難してしまう

- 山賊に襲われて、せっかく作った製品を奪われていまう

- 雨で製品がズブ濡れになる

というようなリスクも高かったでしょう。

どれも当時は泣き寝入りするしかありません。

信越本線が出来てからは、鉄道で製品を運べるように

しかし、鉄道唱歌の時代(西暦1900年)になると、先述の田中駅が開業して東京から長野県のこの地域まで鉄道が到達したのでした。

そのため、田中駅から(碓氷峠や群馬県を経由して鉄道で東京まで運ぶことが可能になりました。

しかし、どのみち和田峠という難所を越えないといけないため、上記のような遭難・盗難・ズブ濡れによる破損などのリスクは、依然としてあったことでしょう。

そして鉄道唱歌から5年後の1905年には、現在の中央本線にあたる鉄道が諏訪湖周辺までに達したため、これによって大量の製品を「鉄道のみ」によって安定して運べるようになりました。

自動車の台頭・普及で、貨物列車は衰退

しかしながら、1960年代には「モータリゼーション」といって、高速道路が全国的に次々に建設されてゆくようになります。

また、自動車が大量に生産され一般的に普及するようになってゆきます。

すると、長距離トラックの方が小回りが効いてコスパも良く便利なため、鉄道による貨物輸送は衰退を余儀なくされます。

これは長野県のこの地域に限らず、全国共通のことで致し方ないことです。

鉄道唱歌の当時は、和田峠が諏訪方面への最短ルートだった

話がズレて恐縮ですが、鉄道唱歌の当時に東京から諏訪湖方面へ行くには、まだ現在の中央本線が完全にできていませんでした。

そのため、東京から信越本線で大屋駅まで来て、歌詞のように和田峠を越えるルートが最短だったのでした。

かつて和田峠には、「馬」や「籠」もあったという

歌詞によれば「山(=和田峠)には馬も駕籠もあり」とあります。

つまり、大屋駅で降りて和田峠を越える際には、山には馬も駕籠もあるという意味になります。

「駕籠」とは?

ちなみに「駕籠」とは、人を「お神輿」のようなものに乗せて運ぶ、人力の乗り物です。

人に担がれてから移動します。

江戸時代の参勤交代のときは、エラい大名さまは駕籠に乗って、人に担がれてから移動していました。

しかし、駕籠の中は人一人が入れるくらいのスペースであり窮屈なため、きつい時には駕籠の外に出て、馬に乗って移動することもあったようです。

江戸時代は多くの旅人は「徒歩」でしたから、江戸時代で「駕籠」はまるで「グリーン車」や「ファーストクラス」の扱いです。

明治時代からは、鉄道の方が圧倒的に主要な交通手段へ

しかし明治時代になると、鉄道の方が圧倒的にランクが上になってきます。

そのため、鉄道唱歌の当時だと「馬」や「駕籠」は、バスやタクシーのような位置付けだったのでしょう。

つまり、和田峠でこれらのサービスを利用すれば(五里=約20kmの道のりもそんなに険しい道じゃないよ、みたいな意味の歌詞となるでしょう。

現代でいうと、

みたいなニュアンスですね。

中山道の峠道・和田峠 (大屋・和田峠の地理)

次に、和田峠について解説します。

かつて中山道には、軽井沢の追分おいわけから分岐して南西へ下り、諏訪湖との境界をなす和田峠という険しい峠道がありました。

和田峠は、中山道きっての難所として知られていました。

中山道にはこのような難所が多いため、

- 東海道と比べると、宿場町の間隔が狭い

- 宿場町の数も多く存在した

といった特徴がありました。

また、馬を交換する場所や、茶店(現在のカフェみたいなものも多くありました。

先述の通り、中山道には多くの宿場が設定されていたため、東海道は五十三次で宿場数は53でしたが、中山道は六十九次もあります。

なお、宿場と宿場の距離が長い場合、旅人たちの負担を減らすために設けられた宿場を「間宿」といいます。

和田峠の距離は大体20キロ、大体5里の峠道になります。

1里は約4kmなので、

になります。

和田峠は、昼でも薄暗い難所であり、また地面もドロドロにぬかるんでいて、奥まで進むにも非常に厳しい峠道だったことがうかがい知れます。

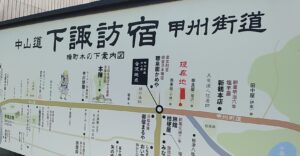

和田峠を降りてきた所にある、中山道・下諏訪宿

やがて、険しい和田峠を降りてくると、下諏訪町という諏訪湖の畔の町に出てきます。

下諏訪町はかつて江戸時代に下諏訪宿という中山道の宿場町があり、またここで中山道と甲州街道が合流していました。

甲州街道・下諏訪宿(長野県諏訪郡下諏訪町)

甲州街道・下諏訪宿(長野県諏訪郡下諏訪町)

甲州街道は先ほども少し触れましたが、東京の新宿(当時は内藤新宿)から西へ、八王子・甲府などを通って下諏訪まで至る街道です。

幕末・天狗党の、和田峠での戦い

そして、和田峠には幕末に壮絶な戦いがありました。

かつて幕末に尊王攘夷運動があったときに、茨城県の水戸の武士たちの中に

「天皇と日本の国体を(極度に崇拝し、外国勢力をなんとしても排除して日本を守る」といった人達がいました。

これを「天狗党」といいます。

天狗党は尊王攘夷を実現するために水戸や筑波山を出発し、群馬県を過ぎ、中山道に沿って京都を目指します。

そして彼らは和田峠を越えて、下諏訪に至り対抗勢力と激戦を繰り広げました。

下諏訪町にある諏訪神社の下社の近くには、その戦いの慰霊碑があります。

このことは、

と、中央線鉄道唱歌 第35番でも歌われています。

詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

しかし、琵琶湖の辺りで足止めを喰らい、一旦、福井県敦賀市のあたりまで迂回して京都への侵入を試みます。

しかしここで力尽き、リーダーの武田耕雲斎は、敦賀の地にて処刑されてしまうのでした。

ここに天狗党の野望は、終わりを迎えることになります。

このことは、鉄道唱歌 北陸編 第67番でも歌われています。

詳しくは以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

信濃国分寺駅に到着 奈良時代の国分寺 (大屋→上田)

大屋駅を過ぎると、そこには信濃国分寺駅(長野県上田市)という駅があります。

国分寺とは、奈良時代に聖武天皇が建てたお寺です。

なぜ聖武天皇が国分寺を建てたのかというと、奈良時代当時の人々は犯罪や疫病などに苦しんでおり、国家鎮護、つまりに国を守るために、聖武天皇は国の平和を願って、国分寺を建てたというわけです。

なお国分寺は、それぞれの国に対して一つずつ存在します。

ここで「国」というのは、奈良時代における律令制度における区分・エリア分けであり、現在でいうところの都道府県のようなものです。

全国の国分寺のトップに当たるのは、奈良県の東大寺になります。

東大寺は華厳宗に属する宗派です。

また国分寺に由来する地名として、東京都国分寺市があります。

こちらは武蔵国の国分寺が存在することに由来します。

次回は、上田駅へ

信濃国分寺駅を過ぎると、やがて列車は上田駅に到着します。

コメント