鉄道唱歌 奥州・磐城編の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!

磐越西線の地理・歴史などについて、やさしく解説してゆきます!

↓まずは原文から!

つゞく岩越線路あり

工事はいまだ半ばにて

今は若松會津まで

さらに読みやすく!

つづく岩越線路あり

工事はいまだ 半ばにて

今は若松会津まで

さあ、歌ってみよう!

♪つーづくがんえつ せんろありー

♪こうじはいーまだ なかばにてー

♪いーまはわかまつ あいづまでー

宇都宮駅→西那須野駅→那須塩原駅→黒磯駅→黒田原駅→新白河駅→白河駅→泉崎駅→矢吹駅→須賀川駅→郡山駅→日和田駅→本宮駅→二本松駅→安達駅→松川駅→福島駅

(磐越西線)

郡山駅→猪苗代駅→会津若松駅→喜多方駅→はるか西へ約20駅)→新津駅(新潟県)

※鉄道唱歌に関係ある主要駅のみ抜粋

郡山駅から磐越西線で、西の会津方面へ寄り道

郡山駅(福島県郡山市)からは、西へ

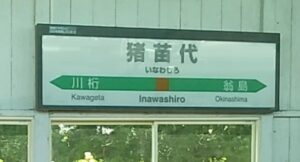

- 猪苗代駅

- 会津若松駅

を経由して、はるか西の新潟県(越後国)の

- 新津駅(新潟県新潟市秋葉区新津本町)

に至る、いわゆる「磐越西線」が延びています。

磐越西線への乗り換え場(福島県郡山市・郡山駅)。 右に描かれている「鶴ヶ城」とは、会津若松市の「会津若松城」のこと

鉄道唱歌の時代(1900)年は、まだ会津若松駅までだった

磐越西線は、1890年代の当初は

- 「岩越鉄道」

という、民間の会社によって設立された線路でした(1906年に国有化)。

鉄道唱歌の歌詞にあるように、

- 鉄道唱歌ができた、明治時代の1900年当時はまだ工事半ばであり、

- 1899年をもって、郡山駅~会津若松駅間までが開通していた

というわけです。

1906年に国有化「岩越線」に

その後、1906年に国有化された際に「岩越線」という路線名となりました。

やがて、現在のように新潟県の新津駅まで全通したのは、残念ながら鉄道唱歌の作者の大和田建樹さんが1910年に亡くなられた後の、1914年のことでした。

1917年に、東側に現在の磐越東線が開通

さらに、1917年になると、

- 福島県いわき市

- 福島県郡山市

をそれぞれ結ぶ、磐越東線が開通したのでした。

そして、これをきっかけに、岩越線は現在の「磐越西線」という路線名に変更された、という経緯があります。

そして、現在に至っています。

磐梯の熱海温泉!?伊豆ともゆかりある、磐梯熱海 (磐越西線の旅)

以下、磐越西線の沿線について少し解説させていただきます。

郡山駅から磐越西線に乗り西へ少しいくと、

- 磐梯熱海駅(福島県郡山市熱海町)

に着きます。

磐梯熱海という地名は、その名の通り、静岡県の熱海に由来しています。

鎌倉時代の当初、この地域を治めていた

- 安積祐長

という人物が伊豆の熱海出身だったため、鎌倉時代にこの「磐梯熱海」という地名になりました。

安積祐長とは?

ちなみに安積祐長は、源頼朝の家臣だった人物です。

安積祐長は、伊豆半島に居たときは「伊東」という苗字でした。

熱海の南にある街である、静岡県伊東市にその地名がありますよね。

そして鎌倉時代にこの地に来たときに、郡山市の地名である、安積という氏に変えたようですね。

いわゆるこれが安積伊東氏のはじまりということです。

静岡県熱海市と同じ町名「熱海町」

そして磐梯熱海駅のある、福島県郡山市熱海町は、なんと静岡県熱海市と同じ町名です!

さらに、磐梯熱海駅も、1898年の岩越線開通時は「熱海駅」という駅名でした。

熱海といえば、東京から近く、伊豆半島への入り口(または伊豆半島からの出口)であり、別荘や温泉、海産物、魚釣りなど行楽地・温泉街・リゾート地・保養地などのイメージがありますよね。

都会の生活に疲れた人たちが癒やしを求めて、温泉などを目的として来る場所、というイメージですね。

こうした場所は、「奥座敷」と呼ばれたりします。

静岡県の熱海については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

その他の「奥座敷」

熱海の他にも、東京の「奥座敷」と呼ばれる場所は、栃木県日光市の鬼怒川温泉などがあります。

そして、磐梯熱海温泉街は、郡山市の奥座敷という位置づけになっています。

スイッチバックの跡で知られる、中山宿駅 (磐越西線の旅)

磐梯熱海駅を過ぎると、やや勾配のきつい山間部に入っていきます。

この先に

- 中山宿駅(福島県郡山市熱海町中山)

という駅があります。

この駅は、かってスイッチバックの駅であったことで知られます。

なぜかつてスイッチバックが存在したのか?

この駅の付近は勾配がきつく、かつての列車は勾配の途中に止めると、坂を逆に下ってしまっていたのでした。

そのため、

- 平らな部分に駅を作り、

- 一旦そちらに先頭車両から入って、

- バックしてから本線に戻る

といった形をとっていたのでした。

この駅(中山宿)のスイッチバックは「Y」の文字の形であるため、

- 一旦左側に先頭車両から突っ込んで(右側が本線)、

- 駅でお客さんを乗せた(降ろした)後、

- また本線までバックして、再び坂を登っていく

という流れになります。

時代とともに列車性能が向上 スイッチバックは不要に

しかし、時代とともに列車の性能が向上し、勾配のきつい位置にも列車を止めることが可能になったのでした。

そのため、現在の中山宿駅は、1997年をもって離れた位置に設置されたのでした。

そして、かつてのスイッチバック駅は

- 「旧中山宿駅跡」

として、観光地のような形で訪れることができます。

他にも、列車の加速性能が向上すれば、坂道の上で発車しても、充分に加速できるようになります。

またブレーキ性能が向上すると、下り坂でブレーキかけても行き過ぎずに、駅にピンポイントで停車できるようになります。

こうした事情も、スイッチバックが不要になり、坂道に駅を設置できるようになる理由となりえるでしょう。

猪苗代湖の近くへ

沼尻鉄道の分岐駅だった、川桁駅(磐越西線の旅)

中山宿駅を過ぎると、猪苗代湖の湖畔近くに出てきます。

すると、かつての沼尻鉄道の駅でもあった、

- 川桁駅(福島県耶麻郡猪苗代町)

に着きます。

沼尻鉄道は、磐梯急行電鉄といい、1913年に開業しましたが、1969年に廃止されました。

沼尻鉄道は、岡本敦郎さんの歌う曲であり、また福島市出身の偉大な作曲家である古関裕而さんが作曲した曲である

- 「高原列車は行く」

という曲の舞台としても知られます。

「高原列車は行く」は、福島駅の東北本線発車メロディーでもあります。

かつて硫黄を大量に運んだ、沼尻鉄道

また、沼尻鉄道は、

- かつてこの辺りに「沼尻鉱山」という鉱山があり、

- 明治時代の日本ではなかなか入手できなかった硫黄という資源が、大量に取れた

ということで重宝されてきました。

こうした硫黄を運ぶために、貨物輸送のために沼尻鉄道はできました。

高度経済成長期の「エネルギー革命」とともに、衰退した沼尻鉄道の「硫黄」

しかし、1960年代に入ると時代は石炭から石油にエネルギーの主流が変わります。

石油をエネルギーとして用いるには、自然に眠っている原油から、石油を取り出す「精製」という作業が必要になります。

この精製の作業のときに、なんと硫黄も産出されてしまうのです。

この時に出来た硫黄は、沼尻鉱山で出る硫黄よりも、圧倒的に安価なものだったのでした。

そのため、沼尻鉱山の硫黄は歯が立たなくなり、貨物輸送の需要は激減してゆくこととなりました。

また、観光や旅客輸送もふるわずに、残念ながら1969年に廃止となりました。

安価な輸入品にも苦戦

かつて明治時代は、石炭がエネルギーとして主流だったことから、炭鉱の鉄道はかなり栄えました。

しかし、

- 1960年代からの石油へのエネルギー転換のあおりを受けたこと

- 安価な輸入品におされたこと

から、石炭は売れなくなっていったのでした。

やがて鉱山は閉山してゆき、それに伴って貨物輸送や鉄道路線が廃止になった例は、全国的に多くあると思います。

窓に近づく、磐梯山の勇姿 (磐越西線の旅)

川桁駅を過ぎたあたりから、窓の右側には

- 磐梯山(標高1,816m)

の勇ましい高嶺景色が登場するようになります。

磐梯山(磐越西線)(福島県)

磐梯山(磐越西線)(福島県)

野口英世の出身地・猪苗代町 (磐越西線の旅)

そして、野口英世の出身地である

- 猪苗代駅(福島県耶麻郡猪苗代町)

に着きます。

猪苗代駅(猪苗代町)

磐梯山、猪苗代湖、そして野口英世については前回の記事に書いておりますので、そちらを参照していただければと思います。

列車の方向が次々に変わる!?磐梯のヘアピンカーブの連続 (磐越西線の旅)

この先、

- 翁島駅(福島県耶麻郡猪苗代町)

- 東長原駅(福島県会津若松市)

の間で、ヘアピンカーブの区間が続きます。

ヘアピンカーブ(つづら折り)とは?

ちなみにヘアピンカーブ(つづら折り)とは、いわゆる「∪」「∩」「∪」の字が連続するカーブのことです。

ヘアピンカーブが続く理由は、きつい勾配を避けるためです。

直線距離で結ぶと厳しい下り坂(上り坂)となるため、カーブを多くすることで距離を稼いでいるわけです。

磐梯山の位置があちこち変わる!面白い車窓区間

この区間も、標高差のきつい区間ということで、ヘアピンカーブとなっています。

その度に列車の向きが変わるので、

- 磐梯山の位置が後ろにいったり、

- また右側に来たり、

- また後ろにいったり

と、面白い状態になります。

会津若松へ到着 (磐越西線の旅)

戊辰戦争の悲劇の舞台ともなった会津若松城(鶴ヶ城)

そして、

- 前々回解説した、戊辰戦争の重要局面である「会津戦争」の舞台であり、

- また、「白虎隊の悲劇」などでも知られる、

福島県会津若松市に到着します。

会津若松駅(福島県会津若松市)

会津若松城(福島県会津若松市)

さらに西・新潟県方面へ延びる、磐越西線

鉄道唱歌ができた当時(1900年)は歌詞にもあるようにここ会津若松駅までであり、ここから新潟県まで延びたのは1914年ということになります。

磐越西線は、2022年の豪雨のために喜多方駅~新津駅間が不通となってしまいました。

復旧は、2023年春頃とのことです。

→2023年4月に復旧したようです!

それまでは、喜多方駅(福島県喜多方市)までの運行となっています。

→喜多方~新津(新潟県)間の区間も復旧・全通しています!

阿賀野川沿いに、はるか西・新潟へ続く磐越西線

また、磐越西線は、会津若松市を出た後は北西へ進み、

- 喜多方市

を経て、阿賀野川沿いに

- 西会津町

を過ぎ、福島県と新潟県の県境を超え、

- 阿賀町

を経て、

- 新潟県新潟市秋葉区の新津駅

に至ります。

会津若松駅~新津駅の間は約20駅で、新津駅からは、さらに北へ信越本線に乗り継ぎ、新潟市はすぐそこです。

大正時代には信越本線のバックアップ路線としても機能していた、磐越西線

1914年に磐越西線(岩越線)が全通したときは、東京から新潟へ向かう重要なルートの一つとなりました。

- 東京→郡山→会津若松→新潟

というイメージですね。

従来は、いわゆる「北陸編」のルートだった

それまでは、高崎線と信越本線を使って新潟へ至るルートが主流でした(いわゆる鉄道唱歌 北陸編で歌われているルート)。

つまり

- 東京→高崎→軽井沢→長野→直江津→長岡→新潟

というルートですね。

しかしこのルートは碓氷峠などの難所もあり、それに比べて磐越西線はそういった難所もなかったことが一つの評価ポイントだったようです。

1931年、上越線が全通

そして、1931年には上越線が全通し、東京→新潟の最短ルートはこちらに移りました。

なお、川端康成の小説「雪国」で、

とありますが、「雪国」が発表されたのは1948年のことなので、時代背景が合いますね。

ちなみに、いわゆる「国境の長いトンネル」とは、当時日本一の長さとされていた、全長9702mにもおよぶ上越国境の清水トンネル(1931年開通)とされています(※)

※ただし、川端康成本人が明確にそう言及しているわけではなく、あくまでそのような説となっている、という話です。

東京→新潟の移動が、信越本線や磐越西線が主流だった時代には、10時間以上は余裕でかかっていたそうです。

しかし、それでも当時としては斬新かつ画期的な速さだったのでした。

現在は、上越新幹線「とき」で、わずか1時間半~2時間です。

鉄道の技術の進歩は、凄まじいものです。

只見線(会津若松で磐越西線と接続する路線)

美しい景色が素晴らしい秘境路線・只見線

只見線は会津若松駅から、新潟県南部の魚沼市の、小出駅に至る路線です。

全国屈指の「秘境路線」として知られます。

そして、磐越西線のほかに、福島県会津若松市から新潟県に至るもう一つの鉄道路線があります。

それは、「只見線」です。

只見線からの車窓。「ここって日本!?」みたいな只見川の絶景が続きます!

只見線の景色は絶景であり、美しい只見川の景色が続きます。

また、会津川口駅で降りたときのあの景色はヤバイ!!

とても雄大すぎる山と川の絶景がお迎えしてくれます。

2022年・完全復旧を果たした只見線

只見線は、2011年の豪雨のために、

- 会津川口駅~小出駅

の間が長らく不通であり、代行バスでの運行となっていました。

しかし、人々の不屈の願いや努力もあり、2022年10月に完全復旧しました。

大変おめでとうございます!!そして、おかえりなさい!!

郡山駅を出て、福島方面へ

次回からは、郡山駅を出発して福島方面へ向かっていきます!

コメント