甲州街道について、その基本から歴史までわかりやすく解説します!

なぜ衰退したのか?今はどうなってる?について深く探求してゆきましょう!

甲州街道の学びを始める「はじめに」

甲州街道・大月宿(山梨県大月市)

今回から全2回にわたって、現在の中央線の元祖ともいうべき江戸時代の道路である、甲州街道の地理と歴史を、一緒に学んでゆきましょう!

つまり、かつて江戸と信濃(今でいう東京都と長野県)を結んでいたこの街道を基本から深く知ることで、観光や旅行、そして探訪が、より一層面白くなることは間違いありません。

この知識が、あなたの旅を深めるための、素敵な道しるべになることを願っています!

甲州街道の概要

そもそも「甲州街道」とは?

甲州街道は、江戸時代に整備された、当時としてはキレイで歩きやすかった道路である五街道の一つです。

五街道:江戸時代に整備された、主要・メインとなる5つの街道のことです。

- 東海道:鉄道でいうと東海道線・東海道新幹線などに準拠。道路だと国道1号などに準拠。

- 中山道:鉄道でいうと高崎線・信越本線・中央線などに準拠。

- 日光街道:宇都宮で、奥州街道から日光方面へと分岐していた。江戸~宇都宮までは、奥州街道と同じルート。

- 奥州街道:鉄道でいうと東北本線や東北新幹線など、車道だと国道4号に準拠。

- 甲州街道:鉄道でいうと中央線や京王線などに準拠。

それは、まだ新幹線も高速道路も無かった時代に、

ということになります。

昔は、先述の通り鉄道も飛行機も自動車もありませんでした。

そのため、徒歩または馬で、何日も何日も宿場町というところに泊まりながら、はるばると旅をしていったのです。

東海道については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

明治時代以降・鉄道が出来てからは、甲州街道をはじめとする街道・宿場町は衰退

しかし、明治時代以降に日本にも鉄道が一般的になると、人々の長距離移動は、みんなそちら(鉄道)を使うようになります。

甲州街道のルート沿いも例外ではなく、中央線が(当時は「甲武鉄道」という私鉄会社だった)が敷設されていくようになりました。

そのため、こうした従来のサービスであった街道や宿場町は、使われなくなりました。

そのため、甲州街道をはじめとする江戸時代の街道は、必然的に衰退していくことになりました。

しかし、現代でもその街道や宿場町の面影を残している場所は、各地に存在していたりして、さらにはそこが観光スポットになっていたりするのです。

江戸時代に整備された甲州街道

当時としては通りやすかった道

先述の通り、甲州街道は江戸時代、江戸幕府によって、各地を結ぶ主要・メインの街道として定められたのでした。

これらの街道は、現代と比べると、やはり

- ぬかるみ多し・じゃり道・カーブ多し・幅員狭し・わだち多し

といった、いささか劣る感じの道路です(たぶん現代の自動車はまともに走れないでしょう)。

しかしそれでも、江戸時代の当時としては画期的な、とても綺麗で旅人たちにとっては歩きやすく、馬も通りやすい道だったというわけです。

大昔の道といえば、本当に「獣道」みたいな感じでした。

そのため、江戸時代のこうした街道は、当時としてはとてもいい道だったのです。

甲州街道の主なルート

具体的には、

- 始点は江戸・日本橋(現在の東京都中央区)

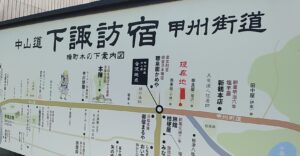

- そして終点は、信濃国の下諏訪宿(現在の長野県諏訪郡下諏訪町)

を、それぞれ結んでいます。

中山道と甲州街道の合流点(甲州街道の終着点)・下諏訪宿(長野県諏訪郡下諏訪町)

したがって、甲州街道は、

- 江戸と甲斐国(つまり、現在の山梨県)を結び、

- さらに中山道の木曽路方面へと繋がる

という、当時としてはとても重要なルートだったわけです。

昔の人が甲州街道を通るメリット・デメリット

昔の人にとって、甲州街道を通るということには、メリットとデメリットが、以下のように存在しました。

甲州街道を利用するメリット

「関所」が少ないため楽

メリットは、軍事的な重要性から、他の街道に比べて、関所が少なかったのでした。

そのため、厳しい取り締まりなどに時間を取られることもなく、比較的スムーズに通行できたことです。

すなわち、時間の節約になったわけですね。

関所:江戸時代に街道の要所に設けられた、通行人や荷物などを取り締まる場所のことです。

関所については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

きちんとした時間につくという性質「定時性」

これがもし東海道だと、関所だらけだったりして、また静岡県の大井川のように大きくて氾濫しやすい川など、ひとたび氾濫したら何日も何日も足止めを食らうなどしたため、いわゆる定時性に欠けていたのでした。

そのため、この定時性をより求める旅人たちは、甲州街道や中山道を利用する人も多かったのでした。

定時性:決まった時刻にきちんと列車やが運行したり、物事が行われたりする性質のことをいいます。

もしダイヤが乱れまくっていたら、この定時性は極めて悪いということになります。

大井川については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

甲州街道を利用するデメリット

山岳地帯なので、シンプルに「険しい」

一方、デメリットは、山がちな地形で道が険しい場所が多く、また中山道と比べて宿場町の数が少なかったため、旅の負担が大きかったことです。

つまり、体力的にきつい旅路だったと言えるわけですね。

同じ山岳地帯の中山道に比べて、宿場町が少なかった

ちなみに同じく険しい道が多い中山道は、宿場町が比較的多く設定されていました。

そのため、中山道は甲州街道とくらべて休憩・食事・宿泊がやりやすかったのです。

- 軽井沢に行くなら、中山道

- 甲府・諏訪方面へ行くなら、甲州街道

しかし同じ諏訪方面であれば、甲州街道の方がやや近かったといえます。

明治時代 中央線の開通と、甲州街道の衰退

こうして江戸時代に栄えた甲州街道でしたが、明治時代に中央線が開通すると、この鉄道の存在は甲州街道の衰退に、大きく影響を与えることとなりました。

中央線(甲武鉄道:のちの中央本線)は、明治時代に敷設された鉄道です。

中央線の前身となる、「甲武鉄道」

甲武鉄道は、現在の中央線の前身となる昔の日本の私鉄の鉄道会社です。

また、現在の中央線の一部区間である、新宿~八王子間などを開通させた鉄道会社でもあります。

- まず明治時代の1889年に、新宿~立川間

- 続いて、立川~八王子間が開業

- やがて、新宿~八王子間が全線開通

となりました。

甲武鉄道はやがて1906年の鉄道国有法により、軍事上の目的により国によって買収され、中央線の礎となりました。

中央線の発展により、甲州街道は衰退へ

すなわち、この中央線(甲武鉄道)をはじめとする鉄道が完成したことで、それまでの(はるか峠道を越えるなどしていた)人やモノを運ぶという輸送が、飛躍的に速くそして大量にできるようになりました。

そのため、甲州街道の役割は、徐々に鉄道へと移行し、そして衰退していったわけです。

これは、もはや時代の流れですね!

甲州街道で、主に運ばれていたもの

甲斐国にあって、江戸に無くて珍重されたもの

こうして甲州街道で主に運ばれていたのは、甲斐国で採れる(むしろ甲斐国でしか採れない・江戸では採れない)産物でした。

特に、山梨県(甲斐国)ならではの特産品である

- 絹や生糸

- (後述する)水晶

などといった貴重な材料・商品が、(消費人口がたくさんあって、お客様もたくさんいる)江戸(東京)へと運ばれていました。

山梨の人々にも生活があるため、こうしたモノを甲州街道を通じて運び、江戸で売られて儲けていたわけです。

また、金や銀といった、山梨ならではの鉱物も、江戸(東京)へ運んで売って儲けるための、重要な運搬物の一つでした。

鉱物とは?

ここで鉱物とは、いわゆる地球(地中)に埋まっている、天然の無機物のことです。

鉱物は私たちの生活を支える、重要な物質です。

鉱物の例

例としては、金(ゴールド)や銀(シルバー)などの金属があります。

また、石英や、ダイヤモンド・石灰石なども、いわゆる鉱物の仲間です。

鉱物の特徴

鉱物は、いわゆる人工的に作られたものではなく、あくまで自然界に存在するという、天然のものになります。

そして、鉱物は基本的に無機物であり、生命の体などを構成する「有機物」ではありません。

武田信玄と、甲斐国の金山

甲斐国は、武田信玄の時代から鉱山が栄えていたのでした。

そのため、武田信玄により(甲斐国の)貴重な財源とされ、これらの資源を江戸に送るためのルートとしても、非常に重要だったわけですね。

武田信玄:戦国時代の山梨県の戦国大名です。

最強クラスの騎馬軍団・チームを率い、越後(新潟)の上杉謙信との「川中島の戦い」や、京都への上洛を目指した「西上作戦」で知られています。

武田信玄については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

諏訪湖へのアクセス:甲州街道 vs 中山道

例えば、昔の人が諏訪湖に行く場合、目的地が下諏訪であれば、甲州街道の方が良かったと言えます。

なぜなら、甲州街道の終点は、まさに諏訪湖のほとりにある下諏訪宿だったからです。

諏訪湖:長野県のほぼ中央に位置する、信州最大の湖です。

標高約760m、一周約16kmあります。

温泉や諏訪大社などの、様々な観光スポットが豊富です。

冬には、凍った湖面が割れる「御神渡り」という、まるで神様が水の上を渡ったかのような神秘的な自然現象が見られることでも知られています。

諏訪湖については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

すなわち、江戸から諏訪湖までへのルートとしては、やはり甲州街道の方が直接的で、距離も短かったというわけです。

これは現在の信越本線などを通るよりも、中央線などを使うのが速いのと同じですね。

中山道も一応、下諏訪宿を通ります。

しかし、中山道の全ルートから見て考えると、やはり険しい碓氷峠・和田峠を通るために遠回りになってしまいます。

したがって、諏訪湖への旅なら、甲州街道の方が「近道」だったわけですね!

今回はここまで 続きは次回

(おわりに)長くなったので、今回はここまでです!続きは次回お会いしましょう。

コメント