中央線鉄道唱歌の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!

武田氏終焉の地・甲斐大和駅の地理などを、やさしく解説してゆきます!

↓まずは原文から!

重圍の中に陥りし

天目山は初鹿野の

驛より東二里の道

さらに読みやすく!

重囲の中に 陥りし

天目山は 初鹿野の

駅より東 二里の道

さあ、歌ってみよう!

♪ちょういのなかに おちいりしー

♪てんもくざーんは はじかののー

♪えきよりひがしー にりのみちー

高尾駅→相模湖駅→上野原駅→四方津駅→鳥沢駅→猿橋駅→大月駅→初狩駅→笹子駅→(笹子トンネル)→甲斐大和駅→塩山駅→山梨市駅→石和温泉駅→酒折駅→甲府駅

※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記

笹子トンネルを抜けて、甲斐大和駅(旧・初鹿野駅)へ

笹子トンネルを脱けると、やがて武田勝頼終焉の地である、

- 甲斐大和駅(山梨県甲州市大和町初鹿野)

に到着します。

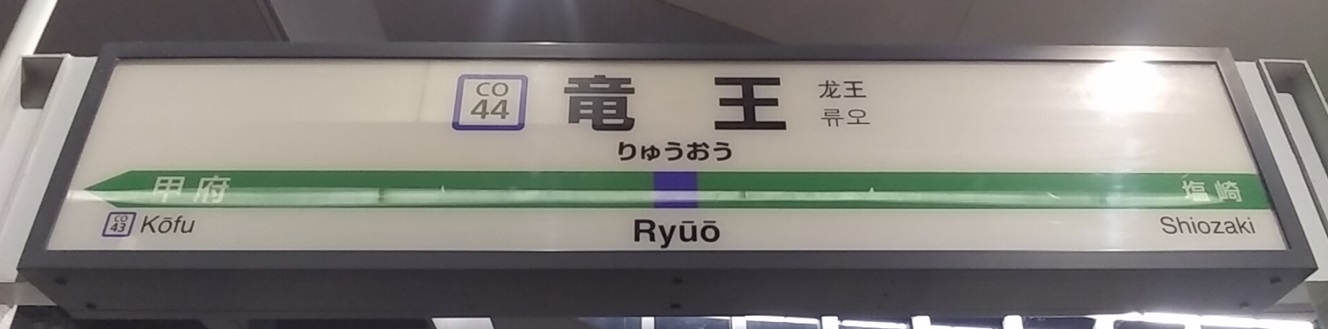

甲斐大和駅(山梨県甲州市大和町初鹿野)

歌詞にある初鹿野とは、現代の甲斐大和駅のことをいいます。

甲斐大和駅は、明治時代の開業当初は「初鹿野駅」という名前でした。

武田勝頼の終えんの地・甲斐大和駅

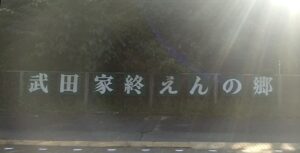

そしてこの甲斐大和駅は、武田勝頼が滅びた場所であり、「武田家終焉の地」とされています。

甲斐大和駅のホームより(山梨県甲州市)

武田勝頼は、戦国時代の甲斐国の武将であり、かつて「戦国最強」とまで言われたあの武田信玄の息子になります。

武田信玄の息子・勝頼の、衰退と敗走

武田勝頼は、1575年の「長篠の戦い」において、織田信長の鉄砲隊に敗れたことでも知られます。

「長篠の戦い」での敗北

「長篠の戦い」で敗れた武田勝頼は、その勢いを急速に落としてゆき、衰退してゆきます。

仲間からは裏切られ、甲斐国(山梨県)の人々からも、次々に人望をなくしてゆきました。

しかし、一方の織田信長は逆に勢いを増してゆきます。

父・武田信玄のときはまったく太刀打ちできなかった信長でしたが、息子の勝頼の時代になると、一気にその勢いは加速していくのです。

長篠の戦いについては、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

必死の和解交渉 しかし信長は聞き入れず

ここまで衰退した武田勝頼は、織田信長とは戦っても負けることは明白だったのでした。

そのため、何度も何度も交渉によって織田信長を説得し、闘いを回避しようとします。

武田勝頼の和平交渉に、全く応じなかった織田信長

しかし、織田信長はこれを全く聞き入れません。

織田信長にしてみれば、それまで何度も父の武田信玄によって戦に敗れており、その武田家に対する恨みは半端なかったのです。

そして織田信長は、こともあろうに天皇の許可を得て、武田勝頼を朝敵(天皇の敵という意味)に認定してもらったのでした。

その上、京都の石清水八幡宮という神社で祈祷まで行うようになりました。

朝敵とは?

ちなみに朝敵とは、「天皇や朝廷に背く敵」という意味です。

つまり、天皇に「朝敵認定」してもらうことで(あるいは、半ば強引に天皇に迫って、その認定を出させることで)、相手を滅ぼすための「正当性」「大義名分」を手にすることができます。

敵とみなした相手には、一切容赦をしなかった織田信長

いちど敵だと見做したら、もう「徹底的に滅ぼすまで許さない」という、織田信長の恐ろしいまでの執念と、サイコパスぶりが伺い知れます。

武田勝頼はこんな恐ろしい人物を敵に回してしまい、もはや勝ち目の無い闘いを避けられなくなります。

織田信長の猛攻から、ひたすら東へ逃げる勝頼

そこで武田勝頼は、山梨県甲府市にあった、親子三代で築いてきた躑躅ヶ崎館を捨ててしまうことにしたのでした。

そして、はるか西の名古屋(尾張)・岐阜(美濃)方面から攻めてくる織田軍を迎え撃つため、甲府よりも少し北西にある新府という場所に、城を建てることにしたのでした。

武田三代の館である、甲府市・躑躅ヶ崎館については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

味方や人々から、次々に裏切られ続ける勝頼

武田勝頼は、父の武田信玄が死んだ後、織田軍に対する抵抗のため、度重なる出兵を余儀なくされています。

出兵には兵士に給与を払う必要があるため、コストがかかります。

そのコストのシワ寄せは、自国である甲斐国(山梨県)の民の税金(年貢)の増加となって現れます。

これによって、甲斐国の民衆の心は武田勝頼から離れていっており、勝頼に従う人々が減ってゆきます。

新府城の失敗、さらなる敗走

そんな中で築城がうまくいくはずもなく、結局勝頼は「新府城」を建設途中で断念し、焼き払って逃げることにしたのでした。

なぜ焼き払うのかというと、たとえ「造りかけ」の状態であっても、とし織田軍に一度乗っ取られたら改修増築されてしまい、甲斐国侵略のための拠点とされてしまう恐れがあったためです。

たとえ作りかけの城であっつも、悪用防止のために、放置して逃げるわけにはいかなかったのでした。

新府城については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

岩殿山に逃げ込もうとするも裏切られ、天目山へ逃げ込む

そして武田勝頼は、山梨県大月市の岩殿山にいた、小山田信茂に匿ってもらおうと頼ったのでした。

しかし裏切られてしまい、少し手前の天目山に逃げ込みました。

天目山は、ちょうど甲斐大和駅のやや東にある、標高1,380mの山です。

大月市の岩殿山については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

天目山にて捕まり、無念の自害

ここで歌詞にあるように、武運の尽きた武田勝頼は、追っ手に捕まってしまいます。

そして歌詞にあるように重囲の中に陥ってしまい(=何重もの敵に囲まれてしまい)、やがては天目山において、無念の自害となってしまいます。

武田氏・栄光の三代の終焉

こうして、

- 武田信虎

- 武田信玄

- 武田勝頼

と三代にわたって栄華を築いた武田氏は、織田信長の手によって滅ぼされてしまうのです。

そのため、甲斐大和駅は、「武田氏終焉の地」とされています。

甲斐大和駅のホームより(山梨県甲州市)

次回は、武田勝頼を弔う「景徳院」の話題へ

次は、この武田勝頼の恨みを弔うためのお寺である、景徳院の話題となります!

コメント