中央線鉄道唱歌の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!

武田勝頼の最期・景徳院の歴史などを、やさしく解説してゆきます!

↓まずは原文から!

恨みは殘る景徳院

國は滅びていたずらに

山河昔を語るのみ

さらに読みやすく!

恨みは残る 景徳院

国は滅びて いたずらに

山河昔を 語るのみ

さあ、歌ってみよう!

♪うらみはのこるー けいとくいん

♪くーにはほろびて いたずらにー

♪さーんがむかしを かたるのみー

高尾駅→相模湖駅→上野原駅→四方津駅→鳥沢駅→猿橋駅→大月駅→初狩駅→笹子駅→(笹子トンネル)→甲斐大和駅→塩山駅→山梨市駅→石和温泉駅→酒折駅→甲府駅

※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記

「天目山の戦い」で敗れた武田勝頼

武田勝頼は、前回解説した「天目山の戦い」において織田信長の軍に囲まれ、無念の自害となってしまいました。

それは、織田信長の執念深い攻撃によって天目山へと追い詰められてしまったからです。

詳しい話は、前回の記事をご参照ください。

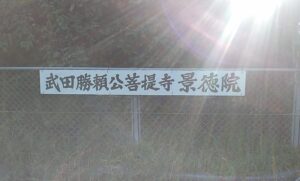

武田勝頼を弔うため、徳川家康が建てた「景徳院」

景徳院とは、山梨県甲州市大和町にある、武田勝頼の霊を弔うために、江戸時代になって徳川家康が建てたものです。

景徳院の最寄駅、甲斐大和駅(山梨県甲州市)

勝頼を弔うため、家康により建立された景徳院

ではなぜ家康が景徳院を建てたのか。

たとえ生きている間は「敵」であっても、犠牲になった者の霊を弔うということは昔はよくあったのです。

たとえば672年の「壬申の乱」で敗れた大友皇子の魂を弔うため、勝った側の大海人皇子(後の天武天皇)が琵琶湖西に建てたお寺が、三井寺というお寺になります。

三井寺は、鉄道唱歌 東海道編 第43番でも出て来ます。

昔は、負かせてしまった相手にも敬意を示していた

また、昔は現代よりも「祟り」などの存在が信じられていましたから、武田勝頼の怨念によって江戸時代の世の中が乱れることも危惧したのでしょう。

実際、菅原道真公が九州・福岡の大宰府に左遷され、彼が無念にも亡くなった後、京都の天皇の御所である「清涼殿」に落雷が起きるという「清涼殿落雷事件」というものがおきました。

これは、無実の罪を着せられ亡くなった菅原道真公の「祟り」だとされたのです。

こうした事例からも、当時の人々が「恨み」や「祟り」を恐れていたことがわかります。

江戸時代には徳川家の領地となった甲斐国

さらに、家康が景徳院を建てた理由として、江戸時代の甲斐国(山梨県)は、徳川家の領地になったからというものが挙げられます。

甲斐国は江戸の1つ手前なので、西日本から幕府に反逆して攻めてくる大名から江戸を防衛するため、甲府は軍事的に重要な場所でした。

そのため、甲府は徳川家の領地となっていました。

しかしそうはいっても、戦国時代までは武田家の領地だった場所です。

そのため、武田家という主君を無くした甲斐国の人々の心を落ち着かせる・慰める目的で景徳院は造られたともいえます。

「国破れて山河あり」今は昔を語るのみ

歌詞には

とあります。

「国破れて山河あり」という言葉がありますが、それは例えどんなに昔はここで戦いがあったとしても、今はただ「山や河が残るのみ」という意味になります。

「いたずらに」とは古語で「無駄に」「無意味に」という意味です。

武田勝頼の武勇も、今や昔 山河がそれを伝える

かつての武田氏が、確かにここで滅ぼされた昔があったとしても、

という意味ですね。

現在の甲斐大和駅のホーム(山梨県甲州市)

次回は、塩山・甲府方面へ

次は、再び甲斐大和駅から列車に乗り込み、勝沼ぶどう駅・塩山駅に向かっていきます!

コメント