中央線鉄道唱歌の歌詞(鳥居峠の歴史など)について、鉄道に詳しくない方にもわかりやすく解説してゆきます!

↓まずは原文から!

雄叫びの声治まりて

屍さらせし峠路に

咲くや鳥居の山櫻

さらに読みやすく!

雄叫びの声 治まりて

屍さらせし 峠路に

咲くや鳥居の 山桜

さあ、歌ってみよう!

♪おたけびのこえー おさまりてー

♪かーばねさらせし とうげじにわ

♪さーくやとりいの やまざくらー

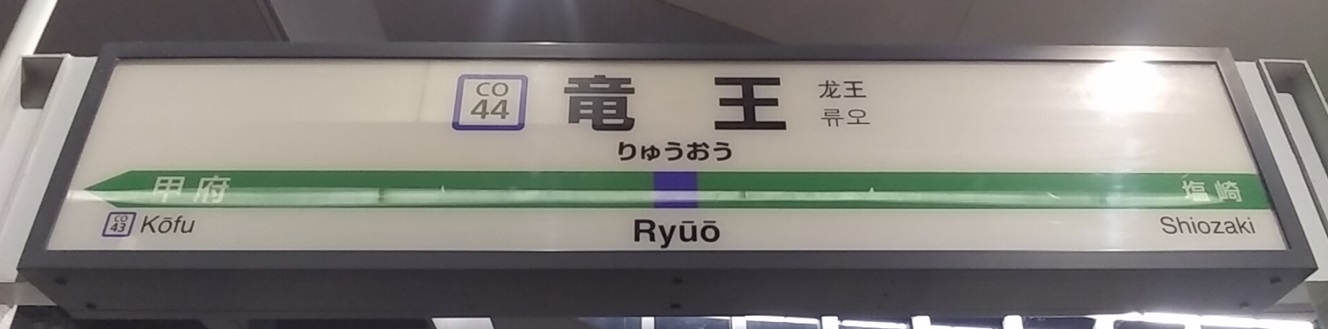

塩尻駅→洗馬駅→贄川駅→奈良井駅→藪原駅→宮ノ越駅→木曽福島駅→上松駅→須原駅→野尻駅→南木曽駅→坂下駅→中津川駅

※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記

奈良井駅を出て、鳥居峠のトンネルをくぐる

奈良井駅(長野県塩尻市)を過ぎると、鳥居峠のトンネルをくぐります。

中山道の難所・鳥居峠

鳥井峠は、前回解説した奈良井宿からとてもよく見えます。

奈良井宿の向こう側に控える、鳥居峠(長野県)

昔の旅人にとっては、奈良井宿で一晩明かした後、

ということで、すごく憂鬱な気分になったことでしょう。

薄暗く危険だった、鳥居峠の道

奈良井宿を出ると、一気に険しい山中へ(長野県)

実際、奈良井宿を出ると急に坂道がきつくなり、薄暗い峠道に入ってゆきます。

そのため、当時の旅人たちの憂鬱な気分が想像できます。

かといって鳥井峠は、昔から中山道や木曽路の交通には避けては通れない峠道です。

スーツさんが2021年5月に行われた

- 「自転車で行く 中山道の旅」

において、スーツさんが鳥井峠を越えるシーンは怖すぎて、正直見てはいられないレベルでした。

私(筆者)は動画を観ながら、

- 「わわわ怖い!スーツさん無理せずに戻って、安全な道を通って!」

と、何度も心の中で叫んでいました。

危険過ぎて「罰ゲーム」のような、鳥居峠の険しさ

鳥井峠の道のりは(スーツさんの動画を拝見させてもらった限りにおいては)、正直以下のようなものです。

などです。

考えただけで、あまりにも危険過ぎる峠道ですね。

現代の我々からすれば、生半可な道ではない

現代人の我々では、生半可な知識や経験で行と、簡単に遭難したり事故に遭遇します。

スーツさんは充分な知識と経験があったから出来たのでしょう。

また、我々のような素人が、そう簡単に行けるような道では決してないでしょう。

「人に翼の汽車の恩」現在では鉄道・車道のトンネルで、簡単に峠を越えてゆく

しかし現代の我々は、「トンネル」でそういった山や峠道をいとも簡単に貫き、座席に座っているだけで越えてしまうのです。

鉄道と技術というものは、素晴らしいものです。

まさに、「人に翼の汽車の恩」です。

中央線鉄道唱歌のラストでも、

こごしき峰も砥のごとく

と歌われていますね。

まさにそんな険しい山道であっても、鉄道によってあっという間に過ぎてしまう。

鉄道の発明は、本当に素晴らしいものです。

座席に座っているだけで山や川を越えるなんて、鉄道が出来る以前は考えられなかったでしょう。

木曽路などの街道は、行き交う人々の旅の道というだけでなく、

- 物流(食べ物や材料などを運ぶこと)のための道

- 戦争のときに、兵士たちが移動するための道

でもあったのです。

「鳥居峠の戦い」

そして戦国時代、鳥居峠はまさに尾張・美濃地方(現代の名古屋あたり)にいた織田軍が、

- 塩尻(長野県)

- 甲斐国(山梨県)

へと攻め入るために、必要な道だったのでした。

つまり、織田信長の軍が武田氏に攻め入るための戦いであり、これを「鳥井峠の戦い」といいます。

織田(木曽)VS 武田の戦い

「鳥居峠の戦い」とは、

- 織田軍の木曽義昌

- 武田勝頼

が戦った戦いになります。

歌詞「甲信二軍」とは?

歌詞には「甲信二軍」とありますが、これは

- 甲斐国の武田側が「甲」

- 信濃国の織田・木曽側が「信」

となります。

武田勝頼の衰退

織田信長は、武田信玄が生きている間には全く太刀打ちできませんでした。

武田信玄は、「戦国最強の武将」と呼ばれることもあり、それだけ強かったのです。

しかし1573年に武田信玄が亡くなり、それが織田信長にバレると、状況は一変します。

また、武田信玄が亡くなったことにより、息子の武田勝頼の時代になり、織田信長はここから勢い付いていきます。

そして1575年の「長篠の戦い」において織田信長が武田勝頼の騎馬隊を破ると、武田勝頼は一気に衰退していきます。

長篠の戦いについては、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

財政不足に陥った甲斐国・武田勝頼

また武田勝頼は度々あちこちに兵を送ったことで甲斐国は財政不足に陥り、民衆に多額の税負担を強いていました。

このことで武田勝頼は甲斐国の民衆からの信頼を失いつつあり、徐々に弱体化していきました。

南・西から攻めてくる軍を防ぎきれず

勝頼は次々に味方に裏切られ、

- 静岡→伊那谷(現在の飯田線が走る場所)→諏訪方面

へと攻めてくる織田・徳川の軍を防ぎきれませんでした。

また、先述の通り

- 尾張(愛知県)

- 美濃(岐阜県)

方面から、木曽路経由で攻めてくる、木曽義昌率いる織田軍に鳥居峠へと攻め入れられ、甲斐国まで攻め滅ぼさんという勢いでした。

木曽の地形を生かした戦いに翻弄され、武田軍は敗北

武田勝頼は、この「鳥居峠の戦い」のとき、諏訪に留まっていたのでした。

しかし、木曽義昌による地形をイカした巧みな戦術により、武田軍は敗北します。

武田軍は木曽軍にとって有利な場所へと誘き出されたため、負けてしまったのです。

新府城を捨てて、武田勝頼の敗走

鳥居峠の戦いの前に、武田勝頼は、甲府にあったそれまでの居館だった「躑躅ヶ崎館」を捨てて、より少し北西の新府城に城を築いたのでした。

しかし、この新府城を建てるために、膨大な予算をつぎ込んでしまったのでした。

しかも、その予算を自国(山梨県)の人々から膨大な税金を取ることで賄おうとしたのでした。

そのため、山梨県の人々から不信感を持たれることになってしまったのでした。

木曽義昌には裏切られた

鳥居峠で戦った木曽義昌も、その不信感を持った一人でした。

木曽義昌は元々は武田勝頼の味方だったのですが、武田勝頼に不信感を抱いたために裏切り、織田信長の側に寝返ったのでした。

新府城については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

新府城を焼き払って敗走

そして鳥居峠で敗北した武田軍は、

- さらに攻めてくる、織田軍の勢い

がハンパなかったため、新府城を焼き払って、さらに東へ東へと逃げたのでした。

そして、山梨県大月市の岩殿山で部下にかくまってもらおうと敗走します。

しかし岩殿山でも裏切られ、武田勝頼は大月市より少し手前(西)の天目山まで追われ、ここに無念の自害となります。

武田勝頼の滅亡については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

鳥居峠の戦いのあと

鳥居峠はこうした武田勝頼による戦いが行われた場所であり、歌詞にあるように

でした。

そして歌詞によれば、

亡くなった兵士たちの遺体(屍)が、峠道にさらされた跡も、

今や昔の話となり、

鳥居峠には綺麗なヤマザクラが咲く

というわけです。

鳥居峠のトンネルを抜けると、薮原へ

鳥井峠のトンネルを越えると、ここからはじめて木曽川と合流して、

- 藪原駅(長野県木曽郡木祖村)

に到着します。

木曽川と合流

ここで気を付けたいのが、それまで鉄道と並行して流れていた川は木曽川ではなく、「奈良井川」だったということです。

奈良井宿の目の前には、綺麗な川が流れています。

しかし、これは「木曽川」ではなく、「奈良井川」である点に注意しましょう。

ここから中津川までは、木曽川と並走

鳥井峠のトンネルを抜けると、北から流れてきた木曽川と合流することになります。

また、藪原からは遙か南西の中津川あたりまで、鉄道と木曽川は並行して進むこととなります。

つまり、広大な木曽路の山深い旅が、ここから本格的にスタートするのです。

木曽路の旅も、いよいよここからが本番です。

次回は、藪原の話題へ

次は、藪原駅に止まります!

コメント