中央線鉄道唱歌の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!

恵那市・恵那山などの地理・歴史について、やさしく解説してゆきます!

↓まずは原文から!

大井の里の硯り水

汲むべき暇もあらなくに

釜戸瑞浪土岐津驛

さらに読みやすく!

大井の里の 硯り水

汲むべき暇も あらなくに

釜戸瑞浪 土岐津駅

さあ、歌ってみよう!

♪おおいのさとのー すずりみずー

♪くむべきひーまも あらなくにー

♪かーまどみずなみ ときつえきー

中津川駅→恵那駅→釜戸駅→瑞浪駅→土岐市駅→多治見駅→高蔵寺駅→春日井駅→勝川駅→大曽根駅→千種駅→鶴舞駅→金山駅→名古屋駅

※鉄道唱歌に関連する駅と、その他主要と思われる駅を筆者の独断と偏見でピックアップしたもの

今回は、中津川→恵那→釜戸→瑞浪→土岐市(→多治見)の行程

中津川駅を出て、恵那山のふもとをゆく 中山道大井宿・恵那市へ

中津川駅(岐阜県中津川市)を出発すると、後述する恵那山をバックに、恵那方面へと向かいます。

恵那山をバックに、中津川から恵那・名古屋方面へ(中央西線)(岐阜県)

やがて、

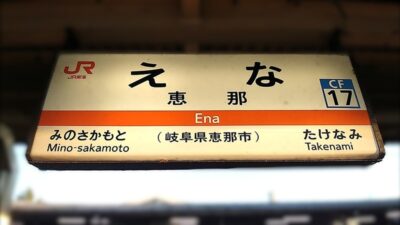

- 恵那駅(岐阜県恵那市)

に到着します。

恵那駅(岐阜県恵那市)

恵那山のふもと・恵那市

岐阜県恵那市は、中津川市同様に

- 恵那山(標高2,191m)

の麓にある街になります。

また、恵那市からは恵那山の山容がばっちり眺められます。

恵那市からの、恵那山の眺め(岐阜県)

中山道・大井宿

- 大井宿

釜戸駅・瑞浪駅・土岐市駅へ

その恵那市の大井宿では、硯水をくんでいる暇はなく、

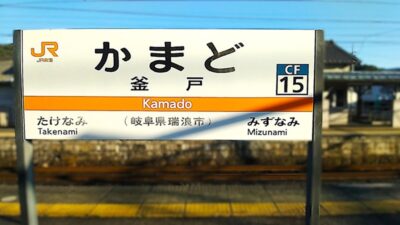

- 釜戸駅(岐阜県瑞浪市釜戸町)

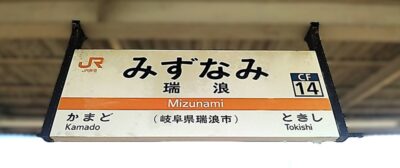

- 瑞浪駅(岐阜県瑞浪市)

- 土岐市駅(岐阜県土岐市)

という風に過ぎてゆくわけです。

釜戸駅(岐阜県瑞浪市)

瑞浪駅(岐阜県瑞浪市)

土岐市駅(岐阜県土岐市)

釜戸駅付近の景色(岐阜県瑞浪市)

土岐市駅は、開業当時は「土岐津駅」だった

土岐市駅は、1902年の開業当初は土岐津駅ときつえきという名前でした。

1965年に、現在の土岐市駅に開場しています。

日本神話にもゆかりある、恵那山

恵那山(標高2,191m)は、前回も説明しましたが、 天照大神の産みの親である、

- 「イザナキ」

- 「イザナミ」

が国を産んだときの「へその緒」を納めたという山になります。

余計なことをいちいち考えていると、旅の楽しさも半減する

しかし、イザナキ(男神)の子は彼が川で禊をしていた時に、なんと「目や鼻」などの辺りから生まれて出てきています。

つまり、交配によって生まれた子ではないわけです。

ちなみに、

- 左目からは、天照大神

- 右目からは、月夜見(ツクヨミ)

- 鼻からは、スサノオ(須佐之男命)

が誕生したといわれています。

なので、

- 本当に恵那山に「へその尾」を収めたのか

- 天照大神の出生は妻・イザナミ(女神)を介していないのに(その時イザナミは既に死んでいて、黄泉の国でウジがたかった、醜い姿になっていた)、そもそも「へその緒」があったかどうか

というのは正直微妙なところでありますが、 一応信じるものは救われます。

こうした余計なことを考えていると、旅の楽しさも半減します(^^;

恵那より岩村方面へと向かう、明知鉄道

恵那駅からは、

- 明知鉄道

という第三セクター路線が出ています。

明知鉄道は、恵那駅から南東の、

- 岩村

- 明知

方面へ向かう路線です。

明智光秀は、出身地が複数ある!?

なぜ「明知」なのかというと、それは明智光秀のふるさとなのだからだそうです。

しかし、明智光秀の本当のふるさとは、岐阜県可児市の明智駅あたりともされてます。

つまり明智光秀は、出身地が明確でなく、その候補地が複数あるということですね。

丹波(京都府)・福知山を拠点していた明智光秀

明智光秀は織田信長に命じられて、丹波地方の

- 京都府福知山市

あたりを拠点にしました。

その後、こともあろうに織田信長に離反し、京都の本能寺にて信長を自害に追い込んでいます。

明智光秀の拠点だった福知山については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

恵那より程近い、岩村城跡

明知鉄道で恵那駅を出ると、歌詞にあるように

- 岩村城

のあたりに着きます。

岩村城は、

- 奈良県の高取城

- 岡山県の備中松山城

と並んで、日本三大山城の一つに数えられます。

また、日本大正村という、大正時代の日本の文化などを忠実に再現したテーマパークが存在します。

次は、多治見へ

そして列車はやがて、多治見駅に到着します。

コメント