鉄道唱歌 北陸編の歌詞(長野・善光寺)について、観光・歴史に詳しくない方にも、わかりやすく解説してゆきます!

↓まずは原文から!

是れぞしなのゝ善光寺

むかし本田の善光が

ひろひし佛なりとかや

さらに読みやすく!

是れぞしなのの 善光寺

むかし本田の 善光が

ひろいし仏 なりとかや

さあ、歌ってみよう!

♪こーれぞしなのの ぜんこうじー

♪むーかしほんだの よしみつがー

♪ひろいしほとけー なりとかやー

軽井沢駅→信濃追分駅→御代田駅→小諸駅→大屋駅→上田駅→坂城駅→千曲駅→屋代駅→篠ノ井駅

(信越本線)

篠ノ井駅→川中島駅→長野駅

※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記

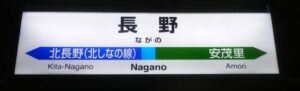

長野県の県庁所在地・長野市の中心駅 長野駅に到着!

犀川を渡ってから川中島を過ぎると、窓の景色は徐々に、県庁所在地に相応しい都の様相を呈してきます。

長野県の県庁所在地である長野市の中心駅・長野駅に到着です。

長野駅(長野県長野市)

日本一高い場所にある県庁所在地・長野市

長野県長野市は、長野県の県庁所在地です。

全国の県庁所在地の中では、最も標高が高い位置(標高371.3m)にあります。

長野駅前の街並み(長野県長野市)

長野県歌「信濃の国」が発車メロディーとして流れる、長野駅新幹線ホーム

長野駅の新幹線ホームでは、長野県歌「信濃の国」が、発車メロディーとして使われています。

「信濃の国」は、明治時代に文部省によって作られた唱歌でもあり、長野県のあちこちの地名がふんだんに使われているため、勉強になります。

また「信濃の国」は、鉄道唱歌と内容が被っていることもあり、覚えやすく勉強しやすいです。

「信濃の国」が作詞されたのは、鉄道唱歌と同じ、1900年です。

また歌詞も似ている箇所が多く、共通点も多いため、勉強しやすく覚えやすいです。

「信濃の国」は、長野県民であればほとんどの人が知っていると言われたぐらい、それだけ地元の方々にとっては馴染みの深い曲です。

善光寺の門前町として栄えてきた、長野市

長野駅(長野県長野市)

長野県長野市は、歌詞にあるように善光寺の門前町としても有名です。

門前町とは、お寺に参拝に向かう人たちをもてなすことを目的として、発展していった町のことをいいます。

例えば、茶店やお食事店、または宿場を提供することによって、栄えてきた町のことをいいます。

飛鳥時代に、本田善光によって拾われた仏像

長野の善光寺は昔(というか非常に大昔)、本田善光 という人物によって拾われた仏像から、その歴史が始まったとされています。

これは、歌詞にあるとおりですね。

ただし、これは飛鳥時代くらいのとても古い昔の話なので、あくまで伝説であり、真偽のほどは定かではありません。

というより、タイムマシンでも発明されない限り、それだけの昔のことは確かめようがないのです。

それだけ、長野の善光寺の仏像は古いのです。

善光寺の仏像は、元々は物部氏という、飛鳥時代の大和国を支配していた一族によって捨てられた仏像です。

それを、本田善光が難波の堀江という場所で拾い上げた、という伝説です。

歌詞でも「なりとかや(~だそうだな)」とあり、まるでうわさで聞いた程度のような言い回しになっています。

つまり、決して断定的ではないため、

- 「なるほど、昔そんな話があったんだな~」

と思うくらいで問題ないでしょう。

「日本最古の仏像」

善光寺の仏像は、上述の通りとても古く、「日本最古」とも言われています。

ちなみに、聖徳太子でおなじみの、奈良県の「法隆寺」は、あくまで

- 「日本最古の木造建築のお寺」

となりますので、間違いやすいため混同しないようにしましょう。

- 日本最古の仏像:善光寺

- 日本最古の木造建築のお寺:法隆寺

また、善光寺の仏像は絶対秘仏とされ、誰もその中身を見ることはできません。

これは「三種の神器」が、天皇陛下ですら見ることはできないのと似ています。

「一生に一度は善光寺参り」として人々の憧れだった、善光寺参り

また、

と言われており、「善光寺街道」という江戸時代の街道が敷かれていました。

善光寺街道とは、いわゆる「北国街道」のことです。

ちなみに北国街道は、軽井沢の追分から中山道と分岐してゆきます。

北国街道とは、江戸時代に旅人たちが、徒歩で何日間も宿泊するために整備された道・ルートのことです。

ここで、北国街道は、

- 軽井沢の追分からスタートし、

- 長野市(善光寺)を通って、

- 越後国(現在の新潟県)に至る

というルートとなります。

北国街道(善光寺街道)は、鉄道でいうと、

- JR信越本線(篠ノ井~長野)

- しなの鉄道(軽井沢~篠ノ井)

- 北しなの線(長野~妙高高原)

- 北陸新幹線(軽井沢~上越妙高)

などのルートに準拠しています。

また、北国街道はかつて佐渡金山からの金を運んだ道であり、また参勤交代にも使われたことでも知られます。

昔の人々は、険しい街道で善光寺へと旅した

「一生に一度は善光寺参り」というくらいですから、旅人たちは

- 江戸を出発して中山道を通り、

- 群馬県から碓氷峠の険しい山道を通り、

- また軽井沢の追分からは北国街道(善光寺街道)を通り、

- 長野に至っていた

ことでしょう。

そして長野には、北国街道の宿場町である善光寺宿がありました。

宿場では、はるばると参拝にやってきた旅人たちが宿泊し、男女入り乱れて「飲めや歌えや踊れや」と大いに盛り上がったことでしょう。

善光寺は、女人禁制でありながら女性の救済も行っていたという珍しい仏教だったため、女性の参拝客も多かったそうです。

女人禁制は決して「女性差別」というわけではなく、仏教においては修行僧が(女性の体を見るなどして)性欲をかき立てられることのないよう、修業のときは「女人禁制」を行っているケースもあったのでした。

「信濃の国」でも歌われる、善光寺平

また、長野市がある内陸部の平野のことを「善光寺平」ともいいます。

これは、長野県歌「信濃の国」でも歌われています。

その他、

- 松本市がある内陸部の平野のことを、「松本平」

- 飯田市や伊那市など、JR飯田線が通る伊那地域の平野のことを、「伊那平」または「伊那谷」

- 佐久市や小諸市がある内陸部の平野のこと、「佐久平」

といいます。

「佐久平」は、新幹線佐久平駅(長野県佐久市)の駅名にも採用されています。

長野県歌「信濃の国」では、上記の

- 「松本平」

- 「伊那平」

- 「佐久平」

- 「善光寺平」

の4つの平(平野)のことを、「肥沃の地」と表現しています。

「肥沃」とは、土壌に栄養がたくさんあって作物がとれやすく、農業が盛んであるという様子を示しています。

さらに、県歌「信濃の国」では

万ず足らわぬ事ぞなき」

(長野県は海こそ無いが、物はたくさんある。

何も物に困ることはない)

としています。

つまり、

- 長野県は、海こそ存在しない内陸県ではあるけども、

- 善光寺平を含む4つの平野は、土壌がとても肥沃であり、

- 作物も豊富に採れて、何も困ることはない(不便なことはない)

というような意味となります。

長野駅(長野県長野市)。善光寺のデザインを模した駅舎となっている

夏も涼しく避暑地・移住先としても人気の、信州・長野県

信州・長野県は、標高の高い場所に位置する高原地域のため、夏は涼しく、リゾート地として人気です。

また、近年は移住先としても人気があります。

次は、戸隠山についての解説をします!

コメント