鉄道唱歌 関西・参宮・南海編の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!

佐那具・柘植・草津線の地理・歴史などについて解説してゆきます!

↓まずは原文から!

芭蕉をうまれし柘植の驛

線路左にわかるれば

迷はぬ道は草津まで

さらに読みやすく!

芭蕉をうまれし 柘植の駅

線路左に わかるれば

迷わぬ道は 草津まで

さあ、歌ってみよう!

♪ばしょううまれし つげのえきー

♪せーんろひだりに わかるればー

♪まよわぬみちはー くさつまでー

木津駅→加茂駅

(関西本線)

加茂駅→笠置駅→(木津川橋りょう)→大河原駅→月ヶ瀬口→伊賀上野駅→佐那具駅→柘植駅→(鈴鹿峠のトンネル)→関駅→亀山駅→四日市駅→桑名駅→長島駅(→至・名古屋駅)

※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記

伊賀上野駅を出て、柘植方面へ

伊賀上野駅(三重県伊賀市)を出発すると、

- 佐那具駅(三重県伊賀市)

- 新堂駅(三重県伊賀市)

を過ぎ、やがて草津線との分岐点にある柘植駅(三重県伊賀市柘植町)に至ります。

佐那具駅(三重県伊賀市)

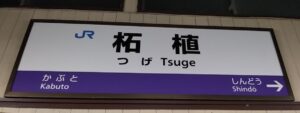

柘植駅(三重県伊賀市柘植町)

伊賀地方の名物「伊賀焼」

伊賀焼とは、ここ伊賀国・三重県伊賀地方周辺において造られる焼き物のことです。

「焼き物」とは?

焼き物とは、昔の(高貴な)食器です。

材料となる陶石を、高温に熱して、固めてから造ります。

他の地域の焼き物で有名なところでは、鉄道唱歌に関係あるところだと、

- 有田焼(佐賀県)

- 九谷焼(石川県)

- 瀬戸焼(愛知県)

- 備前焼(岡山県)

などがあります。

詳しくは、以下の各記事でも解説していますので、ご覧ください。

昔は、近くで材料が手に入ることは大きな強みだった

焼き物が盛んになるには、古くから多くの原材料である陶石が周辺地域からよく採れる土地である必要性があります。

なぜかと言うと、昔は現代ほど(高速トラックや貨物列車、航空機などの)輸送能力がなかったため、原材料を遠隔地から仕入れることは至難の業でした。

逆にこうした原材料を近くで取れる地域であることは、伊賀焼などをはじめとする焼き物・陶磁器などに関しては、大きなメリットであったということができます。

松尾芭蕉の出身地・伊賀市 そして「忍者の里」

前々回から解説している、松尾芭蕉の出身地である三重県伊賀市は、「忍者の里」という風にも知られています。

また滋賀県の草津線から分かれたとこにある滋賀県甲賀市も、「忍者の里」という風にも言われています。

「甲賀流」と「伊賀流」

忍者(にんじゃ、ニンジャ)とは、敵の城や本拠地などに忍び込んで、

- 敵の情報を搾取する

- 破壊活動をしたりする

- ターゲットとなる敵を暗○したりする

という、いわば「スパイ」のことです。

まぁ、相手にとっては厄介な、かなりの「曲者」ですよね。

甲賀忍法帖ってよく言われますよね。

- アニメ(バジリスク~甲賀忍法帖、2003年)

- 和風ヘビィメタルバンド・陰陽座の楽曲(2005年)

などです。

その甲賀というのが、この「忍者の里」滋賀県甲賀市が由来になります。

- 伊賀地域の忍術を「伊賀流」

- 甲賀地域の忍術を「甲賀流」

といいます。

「松尾芭蕉は忍者でスパイだった?」説

また近年よくネットや巷で言われているように、「松尾芭蕉は忍者でスパイだった」という都市伝説があります。

松尾芭蕉が忍者の里・伊賀の出身であることから、「おくのほそ道」の旅をしたのは、松尾芭蕉が幕府が(東北地方に)派遣したスパイだったからだ、といった都市伝説は、ネット等を中心によく言われています。

なぜ「スパイ説」が広まってしまったのか?

なぜこういう噂が立つのかというと、なぜ「おくのほそ道」の旅で、あそこまでの旅費が捻出できたのか?が、まったくもって謎だからです。

- 「詩人なのだから、詩を売ったお金で旅行していたんじゃないの?」

- 「幕府が全面サポートしていたからだ」

など、様々なことが議論されています。

また、松尾芭蕉が東北の旅に出た理由は、

とか、色々な理由が言われています。

伊達氏の動きを警戒していた幕府

江戸幕府は、外様大名だった伊達藩を警戒していたことがわかります。

なぜ警戒していたのかはわかりませんが、豊臣秀吉の時代に、命令に違反して他の大名の領地を勝手に攻めてしまい、罰として領地を没収されるという奥州仕置をされています。

また、伊達氏は「関ヶ原の戦い」では徳川家に協力した「東軍」についていましたが、家康との対立も多かったため、家康からの信頼を得られず、「譜代大名」ではなく「外様大名」として警戒されたとのことです。

松尾芭蕉や「おくのほそ道」「伊達藩との関連性」など、さらに詳しい話については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

草津線との分かれ道・柘植駅

柘植駅(三重県伊賀市柘植町)

柘植駅(三重県伊賀市柘植町)は、草津線との分岐点でもあります。

旧・東海道のルートに沿った草津線

また、この草津線はどちらかと言うと旧・東海道の宿場町におおよそ沿った路線という風にもいえます。

滋賀県甲賀市の鉄道沿線外れには水口宿と呼ばれる東海道の宿場町もあります。

草津線は先述の通り、どちらかというと江戸時代までの旧・東海道のルートに沿った線路という印象があります。

また、現代の関ヶ原・米原経由の東海道本線は、東海道というよりもむしろ中山道に沿ったルートになります。

なぜ現在の東海道線は、中山道のルートになっているのか?

それは明治時代に鉄道を通すとき、かつての東海道のルートだった鈴鹿峠を東海道線が貫くことができなかったためです。

しかし鉄道(東海道本線)がかつての東海道のルートから外れてしまうと、沿線の宿場町が衰退してしまうリスクがあります。

こうした町のピンチを救うために、ある程度トンネルを掘る技術などが進んでくると、現代の関西本線のように旧・東海道のルートに沿った(鈴鹿峠を越える)線路が出来るようになります。

実際、関西本線は元々明治時代に、旧東海道から外れた町を救うためにあわよくば、名古屋~大阪間を移動する東海道本線の顧客のシェアを奪うために)それを目論んで造られたともいわれます。

草津線を進み、草津駅へ 東海道・中山道の合流点・草津宿

こうして草津線を北西へ進んでいくと、やがて終着の、

- 草津駅(滋賀県草津市)

に着きます。

草津駅(滋賀県草津市)

滋賀県草津市は、かつて東海道・中山道両方の宿場町・草津宿のあった場所でした。

草津駅前・「草津宿」の表記(滋賀県草津市)

「東海道」「中山道」とは?

東海道、中山道とは、江戸時代に江戸~京都の間を徒歩または馬で約20日間かけて移動するために、江戸幕府が用意した(当時としては)綺麗な道路です。

しかし、当時はどうしても

- 砂利道で、雨の日は泥濘んだり、

- 川の流れが激しかったり、

- 鈴鹿峠などの険しい峠道を通ったり

と、現代のような綺麗な高速道路というわけにはいきませんでした。

逆に言えば、それだけ大変な思いをしていた当時に比べ、現代の交通事情は本当によくなったのだと思えますよね。

東海道・中山道の合流点・草津宿

草津宿にある、東海道・中山道の合流点(滋賀県草津市)

草津は、東海道と中山道の合流地点として発展してきました。

つまり、江戸(東京)の日本橋がスタート地点であり、

- 南へ進めば、東海道

- 北へ進めば、中山道

といったイメージです。

つまり、草津では江戸の日本橋以来、久々に東海道と中山道が合流する地点なのです。

草津宿については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

草津宿の「天井川」

草津宿の周りには、「天井川」という、かつて屋根よりも高い位置に川が流れていました。

天井川(滋賀県草津市)

この天井川は、かつての草津川でした。

現代ではルートを変えています。

なぜ「天井川」が出来るのか?

天井川からの景色と東海道線(滋賀県草津市)

なぜ天井川が出来るのか?

- 砂利や土砂が堆積しやすい川は、どんどん高さが上にあがってゆく。

- しかし、川がそんなに高くなると、大雨が降って洪水になったとき、大量の水が周辺の宅地に溢れかかるリスクがある。

- それを防ぐために、堤防をどんどん高くしてゆく。

- さらに川には土砂や砂利が積み重なって、高くなってゆく。

- これにより、再び洪水のリスクが出てくる。

- さらに堤防を高くしていく。以降、これをループしていく。

- この繰り返しで、川の高さがやがて天井よりも上になる。

- 天井川が出来てしまう。

天井川の下にはトンネルができるため、川の下を車や鉄道などが走ってゆくことになるのです。

現代の草津川はルートが改められ、天井川は廃止されました(水が通っていない)。

現代は公園になっています。

柘植駅から関西本線を東へ 次は鈴鹿の山々を越える

次は、柘植駅からさらに東へ向かい、鈴鹿峠のトンネルを越えます!

コメント