鉄道唱歌 関西・参宮・南海編の歌詞(五十鈴川の地理・歴史など)について、わかりやすく解説してゆきます!

↓まずは原文から!

御裳濯川の水きよし

御威は盡きじ千代かけて

いづる朝日ともろともに

さらに読みやすく!

御裳濯川の 水きよし

御威は尽きじ 千代かけて

いずる朝日と もろともに

さあ、歌ってみよう!

♪みもすそがわのー みずきよしー

♪みいつはつーきじ ちよかけてー

♪いずるあさひとー もろともにー

亀山駅→一身田駅→津駅→阿漕駅→高茶屋駅→松阪駅→多気駅

(参宮線)

多気駅→田丸駅→宮川駅→伊勢市駅→二見浦駅(→至・鳥羽駅)

※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記

今回は、神路山・五十鈴川などの地理

伊勢神宮の山「神路山」

列車は、既に三重県伊勢市に到着しています。

そして、

- 伊勢神宮の内宮

の参拝および観光という段階となっています。

神路山とは、伊勢神宮(内宮)の裏側にある山です。

五十鈴川(御裳濯川)

「御裳濯川」とは、ここではいわゆる五十鈴川のことです。

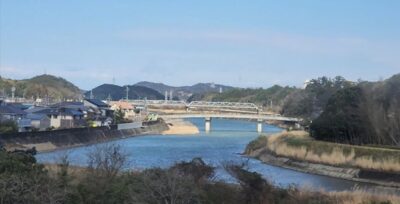

五十鈴川(参宮線の車窓より)(三重県)

五十鈴川は、伊勢神宮(内宮)の手前を流れている川であり、伊勢湾に注ぐ川です。

古来から神聖な川とされており、誰も汚す人がいなかったため(昔は川に汚物や廃棄物などを流す者も多かった)、その点、五十鈴川はとても綺麗な「清流」とされてきました。

現代でもその「綺麗さ」は守られているため、五十鈴川は清流の名に恥じないような綺麗さを誇っています。

五十鈴川の下流部(JR参宮線の車窓より)(三重県)

近鉄鳥羽線・五十鈴川駅(三重県伊勢市)

参拝前には、五十鈴川で「みそぎ」をするのがルールだった

古事記や日本書紀などの日本神話の時代から、

というのがルール(マナー、作法)でした。

五十鈴川(近鉄鳥羽線の車窓より)(三重県)

歌詞の内容も確認

「御威(みいつ)」とは

御威とは、天皇や神様などの威厳のことをいいます。

「盡(つ)きじ」とは

「盡きじ」とは、「尽きない」という意味です。「盡」は、「尽」の旧字体です。

「じ」とは、否定の意味で使われます。

そのため、「尽きじ」で「尽きない」という意味になります。

「千代(ちよ)かけて」とは

「千代かけて」は、長い年月をかけて、という意味になります。

以上、まとめると?

つまり、以上をまとめると、

という意味になります。

うーん、なんかこう聞くとちょっと天皇崇拝っぽくなりますよね(^^;)

しかしこの曲は天皇崇拝が当たり前だった明治時代の歌であり、どうしても現代の価値観とはそぐわない部分出てきてしまいます。

なので、ここはぜひ貴方の賢い知見で理解してあげて、大目に見てあげましょう(^^;)

伊勢神宮は、それだけ昔の人々からも「最高レベルの神様の存在」とされてきたわけですね。

伊勢神宮の山々

神路山の東隣には、鳥路山という山があります。

また、そのさらに東隣には、次回紹介する朝熊山という、標高555mの志摩半島最高峰の山があります。

伊勢神宮の山々は、熱田神宮(愛知県)にもしてもそうですが、その神聖なる林や山には、まるで神様がいるような清い雰囲気があり、境内を散歩するだけでもとても心が研ぎ澄まされた感じになります。

というか、森林はやはり癒やし効果が高いです。

それだけでも伊勢神宮を訪れるメリットはあると思います。

伊勢神宮の木材

伊勢神宮で使われている木材は、江戸時代頃までは、この神路山や鳥路山の木々から採れる木材が、よく使われていました。

しかし、戦国の世が終わって江戸時代という平和な世の中になり、人口が増えてゆきました。

それに伴って、木造家屋を造る需要が急増してゆくと、木々をみだりに伐採することにより、あっという間に山から木々が枯渇する、という事態となってしまいました。

そこで、江戸時代あたりから長野県の木曽地域の山林から木材を調達するようになりました。

この頃には木曽谷を流れる木曽川の開削(※)も進んでゆきました。

これにより、木曽谷で採れた木材を舟に載せて運ぶことが可能になりました。

※開削とは、自然の岩でゴツゴツした川を削って、舟を通りやすくする作業です。

自然の川というものは、基本的に

- 岩でゴツゴツしている

- 大小の滝がある

などしているため、そのままではまともに舟は通れません。

しかし、岩を削って川にある程度の深さを持たせると、舟が通れるようになります。

この開削作業により、木曽川の上を、木材を載せた舟が往来できるようになりました。

また、木曽川はやがて、伊勢湾へと注ぎます。

そのため、桑名(三重県桑名市)あたりの宿場町で休憩・宿泊して、そこからさらに、舟で伊勢神宮まで運ぶことができたわけですね。

木曽の御料林

なお、木曽地域の山林は「御料林」といわれ、徳川幕府の直接の管理・所有(直轄地)となっていました。

※木曽の山々(長野県)

つまり、国で管理されながら、伐採して溜めた木材を、

- いつ・どれだけ発送したのか

- どれだけ売れたのか

などの管理業務を、行っていたというわけです。

※木曽町(長野県)

その管理の拠点が、木曽の谷のちょうど真ん中にある、木曽福島という場所になります。

鉄道の駅でいうと、中央西線の木曽福島駅(長野県木曽郡木曽町)になります。

中央線鉄道唱歌 第57番でも、

御料の林 枝栄え

伊勢の内戸の御あらかに

奉行は運ぶ宮ばしら

と歌われていますね。

詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

木材は、日本人にとってとても重要な資源です。

少しでも木材と日本人との関わりに、興味関心持っていただければ幸いです。

次は、朝熊山の話題

次回は、朝熊山の話題になります!

コメント