鉄道唱歌 関西・参宮・南海編の歌詞(橿原市・神武天皇の歴史)について、わかりやすく解説してゆきます!

↓まずは原文から!

始めて都したまひし

御威も高き大君が

御陵をがめ人々よ

さらに読みやすく!

始めて都 したまいし

御威も高き 大君が

御陵おがめ 人々よ

さあ、歌ってみよう!

♪はじめてみやこー したまいしー

♪みいつもたーかき おおきみがー

♪みささぎおがめー ひとびとよー

奈良駅→帯解駅→天理駅(旧・丹波市駅)→三輪駅→桜井駅→香久山駅→畝傍駅→高田駅

※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記

神武天皇が初めて即位した、畝傍(橿原市)へ

列車は奈良県の北西部分、奈良県橿原市辺りを走行中になります。

今回は、日本の初代天皇である神武天皇と、その神武天皇の御陵が存在する、橿原神宮の話題となります。

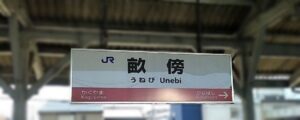

畝傍駅(奈良県橿原市)

奈良県橿原市は、先述の通り、初代天皇の神武天皇が即位した場所になります。

また、神武天皇のお墓である御陵が存在する街になります。

また、人口約12万人の奈良県第2の大きさを誇る街になります。

「大和三山」の一つ、畝傍山

畝傍山は橿原市にある、いわゆる「大和三山」の1つとなります。

その麓は、神武天皇が初代天皇として即位した場所です。

神武天皇からはじまる日本の天皇は、令和の現在まで、第126代の天皇が即位されています。

畝傍山(奈良県橿原市)

畝傍山(奈良県橿原市)

「火がうねるような山」に由来

畝傍山は標高199mの山で、大和三山の3つの山の中では最も高い山になります。

昔、まるで炎がうねるような山であることから、「畝傍山」という風に名付けられました。

歌詞の意味についても確認

はじめて都をかまえて即位した、

とても神の威厳がそなわった神武天皇の、

御陵(お墓)をおがんでいきなさい、人々よ。

ここでは、神武天皇が畝傍山のふもとにある橿原市に、はじめて都をかまえて即位した、という意味になります。

神武天皇の、日向からの船出

神武天皇は元々は九州におり、宮崎県日向国・から船出しました。

日豊本線・美々津駅(宮崎県日向市美々津町)が、「神武天皇お船出の地」の海岸の最寄駅となります。

美々津・「神武天皇お船出の地」については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

和歌山・熊野に上陸した、神武天皇

そして宮崎県の海を発った神武天皇は、はるばると紀伊半島まで航海し、和歌山県の熊野という場所に上陸しました。

「熊野」とは紀伊半島の南東にある地域のことであり、現在も「熊野参拝」で神聖な場所です。

紀元前660年2月11日 神武天皇にる、日本建国

その後、八咫烏に導かれて、奈良県の橿原市に都を作り、「神武天皇」として初代天皇に即位しました。

これが日本のはじまりであり、紀元前660年2月11日のことでした。

なので、毎年2月11日は「建国記念日」として、祝日となっています。

「ギネス認定」世界一歴史が長い国

また、2023年時点で日本が誕生してから2683年であり、日本は世界一歴史が長い国としてギネス認定されています。

日本は歴史が非常に長い国なので、旧石器時代や神話の時代から令和の現代まで勉強すると、本当に大変です。

また、2023年というのは西洋の暦である「西暦」であり、それに660を足した2683年というのは日本独自の「皇紀」になります。

現在の橿原市には、神武天皇のお墓である神武天皇陵があります。

「陵」または「御陵(ごりょう)」とは、天皇のお墓のことをいいます。

神武天皇は、本当に実在したのか?

神武天皇は初代天皇ではありますが、その存在自体は、あくまで古事記などの神話のストーリーの登場人物に過ぎません。

しかも、

- その内容が、かなりRPGやファンタジー的である(敵が現れて倒していく、みたいな)

- しかも、127歳まで生きたというエピソード

などのことからかなり実在性に乏しく、神武天皇~9代天皇までは、あくまで創作上の人物だったのでは?ともされています。

第10代の崇神天皇あたりから、より具体的・現実的な政治を行ったことに関する記述があります。

そのため、崇神天皇以降が、実在した天皇なのでは?とする意見もあります。

平城京の一つ前に存在した「藤原京」

かつて奈良県の橿原の辺りには、藤原京、そして飛鳥浄御原宮という都が存在していました。

「藤原京」とは、持統天皇という女性天皇によって造られた、奈良時代の平城京に移行する一つ手前の(飛鳥時代末期の)都のことです。

その藤原京の一つ前の「飛鳥浄御原宮」とは、その持統天皇の夫である天武天皇が、672年の「壬申の乱」に勝利した後に建てた都です。

藤原京の頃から、いわゆる「中央集権国家」が出来つつあり、都には多くの役員(今でいう政治家や公務員など)が住み着くようになりました。

藤原京がスケール的に狭くなり、平城京へ移転

しかし人が増えるとスケール的に足りなくなってくるため、藤原京は飛鳥時代の終わりに廃止となりました。

そして、奈良時代初の女性天皇である元明天皇と、中臣鎌足の息子である藤原不比等によって、710年に平城京ができました。

これによって、晴れて奈良時代がスタートするわけです。

持統天皇とは

持統天皇は、天武天皇の妻の女性天皇です。

また、天智天皇の娘でもあります。

ちなみに天武天皇は天智天皇の弟ですから、「弟」と「娘」の結婚は、かなりの近親婚になります。

現代では一般的に、このような近親婚は法律で認められていません(民法第734条)。

なぜなら、近親婚はほぼ血が繋がった者同士の結婚であり、生まれてくる子どもの血が濃くなって病弱になったり、短命になったりする危険性があるからです。

ではなぜ天武天皇と持統天皇は近親婚だったのかというと、「天皇の血筋」の神聖性を保つのにこだわったからだともいえます。

天武天皇とは

天武天皇とは、元々は大海人皇子といいました。

672年の壬申の乱において、滋賀県・琵琶湖のほとりにある瀬田の唐橋において、大友皇子を破った方です。

皇位争いから起こった「壬申の乱」

大海人皇子は、父の天智天皇が後継者を息子の大友皇子にゆずると言い出したことで、本来自分が天皇になる予定だったはずなのに、裏切られた形となってしまいました。

そして、大友皇子を打倒するために「壬申の乱」において大友皇子を攻め、自害に追い込みました。

無事勝利した大海人皇子は、天武天皇として即位しています。

壬申の乱については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

初めて条坊制を採用した、藤原京

藤原京は、初めて条坊制という制度を採用した都です。

条坊制とは、都がまるで格子状に一条・二条・三条という具合に造られた、 京都や奈良で見られる都の形であり、またこれは中国・唐の影響を受けた都の形です。

条坊制において、横の道を「条」、縦の道を「坊」といいます。

この辺りには、日本の歴史の幕開けといえるような史跡が盛り沢山であり、歴史好きな人にとってはたまらない場所になるでしょう。

次は、高田、大阪・河内方面へ

次は、高田駅から大阪・河内方面への寄り道となります!

コメント