鉄道唱歌 関西・参宮・南海編の歌詞(南和鉄道・紀和鉄道の歴史など)について、わかりやすく解説してゆきます!

まずは原文から!

南和と紀和の繋口

五條すぐれば隅田より

紀伊の境に入りにけり

さらに読みやすく!

南和と紀和の 繋口

五條すぐれば 隅田より

紀伊の境に 入りにけり

さあ、歌ってみよう!

♪なんわときわのー つなぎぐちー

♪ごじょうすぐれば すみだ(※)よりー

♪きーいのさかいに いりにけりー

高田駅→大和新庄駅→御所駅→掖上駅→吉野口駅→五条駅→隅田駅→橋本駅→粉河駅→舟渡駅→田井ノ瀬駅→和歌山駅

※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記

奈良県から、和歌山県との県境へ

- 掖上駅(奈良県御所市)

- 吉野口駅(奈良県御所市)

を過ぎると、橋本方面へ向かってゆきます。

ここから先はいよいよ、奈良県と和歌山県の境に入ってゆきます。

そして両県の県境に当たる

- 五条駅(奈良県五條市)

- 隅田駅(和歌山県橋本市)

を過ぎると、和歌山県の橋本市に入ってゆきます。

かつての「南和」「紀和」両鉄道の境だった、五条駅

五条駅(奈良県五條市)

五条駅(奈良県五條市)は、明治時代の当時の

- 南和鉄道

- 紀和鉄道

の、二つの会社の路線の境界駅となっていました。

これは歌詞でも

と歌われている通りです。

なお、

- 五条駅

- 奈良県五條市

では、それぞれ「条」「條」と漢字表記が異なるため、注意しましょう。

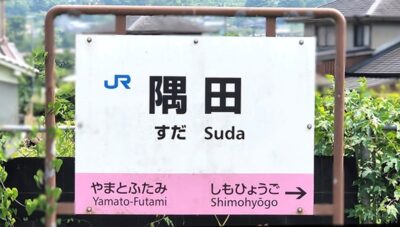

隅田駅 歌詞では、読み方が異なっていることに注意!

正しくは「すだ」

隅田駅(和歌山県橋本市)の読み方についてですが、歌詞の原文では、読み方が「すみだ」となっています。

隅田駅(和歌山県橋本市)

これは恐らく誤植かと思われ、正しくは「すだ」という読みになります。

正読するとリズムがおかしくなるため、わざと間違えた?

しかし、まともに「すだ」と読んでしまうと、

そのため、作者の大和田建樹さんが、わざとこのように誤読したのではないか?とも考えられるわけです。

真相は、残念ながらわかりません。

今ではもう慣れたので、あまり違和感なくなりました。

明治時代の「南和鉄道」と「紀和鉄道」

先述の通り、鉄道唱歌の時代(明治時代)は、五条駅を境に、

- 南和鉄道

- 紀和鉄道

という、二つの私鉄会社に分かれていました。

南和鉄道とは?

南和鉄道は、現代のJR和歌山線の

- 高田駅~五条駅

の区間を建設していた鉄道会社です。

紀和鉄道は、現代のJR和歌山線のうち、

- 五条駅~和歌山駅

の区間を建設していた鉄道会社です。

五条駅と隅田駅は、奈良県と和歌山県のちょうど県境あたりにあります。

そして、先述の通り、五条駅は明治時代、「南和鉄道」「紀和鉄道」の境界線でした。

歌詞「南和と紀和のつなぎ口」

歌詞では

とありますが、それは五条駅が「南和鉄道」と「紀和鉄道」のつなぎ口であったことを意味します。

「大和二見駅」は、当時は存在しなかった

なお、五条駅と隅田駅の間にある、

- 大和二見駅(奈良県五條市)

は、鉄道唱歌の2年後の、1902年に出来た駅になります。

なので、西暦1900年にできた鉄道唱歌には、登場しないわけです。

なぜ明治時代は、民間の鉄道会社が建設していたのか

ではなぜ、明治時代の当時は民間の鉄道会社が建設していたのか。

西南戦争で、国の予算を使い果たしてしまった

元々は、国(明治政府)が主体となって全国に鉄道を敷いていく予定だったのですした。

しかし、1877年に起きた(国内最後の大規模な戦争である)西南戦争により、鉄道建設のための費用を使い果たしてしまったからです。

これによって、関東・関西の大都市圏を除いて、全国の鉄道工事はストップしてしまいました。

まだ自動車も無かった時代 民間のお金持ちたちが鉄道を作っていった

しかし当時は自動車はまだありませんでしたし、やはり鉄道は全国にあった方がよかったのでした。

そのため、人々の移動の足として、民間の金持ちがお金を出し合って、1880年代以降に全国に次々に鉄道を建設していったのです。

当時はまだ自動車や航空機が無かったため、鉄道を作ればライバルのいない一本勝ちで儲かるということは、明白だったのでした。

そのため、全国的に民間の鉄道会社が鉄道を建設していきました。

日露戦争の後に国有化 戦後に国鉄からJR線へ

しかし日露戦争後の1906年に、軍事輸送力強化のために民間の鉄道は国有化されました。

やがて戦後の国鉄時代を経て、現在のJR線に至っています。

高度経済成長期以降、自動車の普及とともに鉄道は衰退

また、先ほど述べたように、自動車や航空機が一般的でなかった時代は「鉄道の一本勝ち」と書きました。

逆に言えば、日本で自動車が民間にも普及しはじめた1960年代以降は、マイカーや高速バスなどが充実する一方で、鉄道の利用客は激減してゆきました。

そして大都市部を除く、地方都市の赤字ローカル線などを中心に、鉄道は次々と廃止・廃線ということになっています。

鉄道が開通すると、江戸時代までの「水運」は衰退した

しかし「一本勝ち」とはいっても、紀和鉄道の場合は沿線の紀ノ川と並行するため、明治時代以前はまだまだ紀ノ川(で舟で荷物を運ぶ)の水運とも競合し、なかなか一本勝ちとはいかなかったようです。

でも時代がさらに進むと、鉄道の技術はさらに向上してゆきました。

例えば、

- 加速性能

- 減速性能

- 蒸気→電気

などですね。こうなってくると、次第に鉄道優勢になり、水運は衰退を余儀なくされてくるのです。

紀伊国(きいのくに)・和歌山県

紀伊国とは、現在の和歌山県の大部分のことをいいます。

紀伊半島の名前も、これに由来します。

紀伊国は、「木の国」というのが由来になります。

実際、紀伊国では木材となるべき木が、たくさん採れてきたわけです。

木材は、特に江戸時代までは、住居や家屋を造るのに、とても重要でした。

また紀伊国は、熊野信仰など神聖な場所とされ、また昔から厳しい修行の場になっていました。

熊野とは、紀伊半島の南東あたりの地域になります。

和歌山県熊野市に、その地名が残っています。

次回は、橋本駅へ

ここからは、和歌山県に入ってゆきます。

次回は、橋本駅に止まります!

コメント