鉄道唱歌 関西・参宮・南海編の歌詞(粉河・船戸・田井ノ瀬・和歌山)について、わかりやすく解説しています!

↓まずは原文から!

又乘る汽車は紀和の線

船戸田井の瀬うちすぎて

和歌山みえし嬉しさよ

さらに読みやすく!

又乗る汽車は 紀和の線

船戸田井の瀬 うちすぎて

和歌山みえし 嬉しさよ

さあ、歌ってみよう!

♪またのるきしゃは きわのせんー

♪ふーなどたいのせ うちすぎてー

♪わかやまみえしー うれしさよー

高田駅→大和新庄駅→御所駅→掖上駅→吉野口駅→五条駅→隅田駅→橋本駅→粉河駅→舟渡駅→田井ノ瀬駅→和歌山駅

※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記

吉野の観光も終わり、粉河→和歌山方面へ

なんとなくもの寂しかった吉野の観光も終わり、ここからは再び和歌山線に乗り、和歌山方面を目指すことになります。

今回は、奈良県の吉野から一気に西の和歌山まで向かってゆく行程となります。

紀ノ川に沿って西(和歌山方面)へ進む

現代では、吉野からはまず近鉄吉野線に乗って、JR和歌山線・吉野口駅まで戻ります。

そして再び和歌山県に入り、橋本駅を過ぎて紀ノ川に沿いながら和歌山方面を目指します。

紀ノ川(和歌山線の車窓より)(和歌山県)

粉河・舟渡・田井ノ瀬と進む

途中、歌詞にあるように、

- 粉河駅

- 舟渡駅

- 田井ノ瀬駅

を過ぎて、和歌山県の県庁所在地である、和歌山市の中心駅・和歌山駅へ向かってゆきます。

(ただし和歌山市は、JR和歌山駅と南海線も乗り入れる「和歌山市駅」とで、市の中心駅は二つあるイメージです。)

粉河駅(紀の川市)に到着 (粉河→和歌山)

まず、粉河寺の存在する、

- 粉河駅(和歌山県紀の川市)

に着きます。

粉河駅(和歌山県紀の川市粉河)

粉河寺のストーリー(縁起)について

粉河寺には、大きく二つのストーリー(縁起/えんぎ)があります。

簡単にいえば、

というストーリーです。

単なる子どもの修行僧(童子/どうじ)に見えたのが、実はその正体は「千手観音」だったというオチであり、これが二つのストーリーに共通した話になります。

一つ目のストーリー(縁起)

まず「一つ目のストーリー(縁起)」について解説します。

むかしむかし、西暦770年、今の和歌山県紀の川市の粉河寺が存在する地域に、ある猟師が輝く一つの光を見つけました。

「おや、何だろうな」と思いそこ(粉河寺の場所)へ赴き、粉河寺の原型となる庵(簡素な小屋のこと)を建てました。

ある日、修行僧の格好をしたお子さん(童子)が、この庵を訪れ、

とお願いしました。

すると、泊めてもらったお礼に、約7日間、この童子は仏像を造り続けました。

猟師が8日目にふとこの部屋を覗くと、その子はなんと、金ピカの「千手観音」の仏像となっていたのです。

「おお、何てことだ」と驚き、猟師はもう殺生によって生計を立てるのをやめ、ひたすらこの千手観音を拝み続けたそうです。

二つ目のストーリー(縁起)

次に「二つ目のストーリー(縁起)」ついて解説します。

むかしむかし、河内国(現代の大阪府東部)にいたお金持ちが、自分の娘が急に難病にかかり、もう明日生きられるかすらわからないといった事態にまで陥りました。

そこへある日、子どもの姿をした修行僧(童行者/わらわぎょうじゃ)がやってきて、祈祷によって見事にその娘の病気を治してしまいました。

大喜びしたお金持ちは、

と、その童行者に渡そうとしましたが、童行者はこれを拒否。

と言い、さらに

と言い残して、その子(童行者)は去ってゆきました。

その後、お金持ちは言われた通り紀の川市の粉河寺を訪ねたところ、なんと童行者が変化した千手観音がそこにありました。

その千手観音は、娘の小太刀と袴を身につけていたので、その仏様の正体はあの子だったのだ、と判りました。

以上が、粉河寺の二つのおおまかなストーリーになります。

歌詞「親のめぐみの粉河より」

歌詞では

とあります。

これは

- 「親のめぐみの子」というフレーズ

- 「粉河」という地名

を掛けているものと思われます。

いわゆる掛詞と呼ばれ、昔の歌で使われてきた言葉遊び・洒落の一種です。

鉄道唱歌では、この「掛詞」は何度も登場します。

そして、「親のめぐみの子」とは、言うまでもなく上記のエピソードにおいて、娘の難病を救った、また千手観音の仏様の正体でもある、この童行者であると言っていいでしょう。

鉄道唱歌の作者である大和田建樹さんは、上手くこの子のエピソードと「粉河寺」を掛けています。

まさに作詞の天才ですね!

岩出駅・船戸駅を過ぎ行く (粉河→和歌山)

粉河駅を出ると、

- 岩出駅(和歌山県岩出市)

- 船戸駅(和歌山県岩出市)

に着きます。

船戸駅(和歌山県岩出市)

紀ノ川に沿って進む (粉河→和歌山)

昔から、紀ノ川・吉野川(※)は、木材を運ぶための川として重要な役割を果たしてきました。

それだけ吉野の山で採れた木材(スギ)はとても重要だったのです。

※どちらも同じ川です。

- 和歌山県では「紀ノ川」

- 奈良県では「吉野川」

と名前が変わります。

江戸時代に栄えた、紀ノ川の水運

江戸時代までは、大坂のたくさんの木造家屋を建てるのに、吉野のスギは重宝され、かつ多く消費された歴史があるからです。

江戸時代には、まだ貨物列車やトラック輸送などは無かったのでした。そのため、吉野川~紀ノ川を伝って、舟に大量に木材を載せて運ぶという、いわゆる「水運」が主流でした。

つまり、

- まず、紀ノ川に沿って和歌山市まで運ぶ

- そして、和歌山の海から(大阪湾経由で)大坂まで運んできた

という歴史があったわけです。

やがて天下の台所・大坂まで運ばれた

また、江戸時代の大阪(大坂)は「天下の台所」と言われており、日本中の年貢(お米)が集まってくる重要な街でした。

大坂は「上方」と呼ばれていたこともあり(※)、それだけ大坂は商業都市として重要でした。

そのため、大坂にはたくさんの木造建築の建物が並んでいました。

※どちらかというと、「下方」の立ち位置だった江戸よりも、経済的には「上方」大坂の方が、上の立ち位置でした。

ちなみに、「江戸に向かう」ことを意味する「下向」という言葉はありますが、「下方」という言葉はありませんので、ご注意ください。

これらの木造建築の建物を多く造るため、たくさんの吉野のスギが紀ノ川と大阪湾を通って、大坂まで運ばれていったことは、容易に予想がつきます。

火事が多かった江戸時代 大量の木材を消費した

また、江戸がそうであったように(「火事と喧嘩は江戸の花」と言われる)、当時は火事が非常に多かった時代です。

こうした火事によって、たくさんの木造の建物が消失すると、さらに多くの木材が必要となります。

そうなると、吉野の山々も木々をあっという間に失ってしまうことになるため、伐採が進むと大変なことになります。

そのため、法整備や伐採の規制・さらに植林などなどが進み、山々の木々の量は適正に保たれることになります。

明治時代に「紀和鉄道」が出来てから、一気に貨物の効率が向上

それが明治時代になって鉄道が開かれ、紀和鉄道という民間の私鉄会社の路線ができてから、和歌山への木材など物の運搬の効率は、一気に向上してゆきます。

紀和鉄道は、現代のJR和歌山線の

- 五条駅(奈良県五條市)

- 和歌山駅

の区間を建設していた、明治時代の私鉄鉄道会社です。

歌詞でも

と歌われていますね。

岩出駅(岩出市)に到着 (粉河→和歌山)

岩出市・根来寺

そして途中で先述の通り、和歌山県岩出市という街を通ります。

岩出市には、「根来寺」というお寺が存在します。

戦国時代の武装集団・根来衆

和歌山県岩出市の根来寺には、根来衆という武士たちの一団がいました。

根来衆とは、戦国時代の和歌山辺りではびこっていた、鉄砲を持った武装集団です。

戦国時代は、ある一定の力を持った武士の集団を、「~衆」と呼んでいました。

戦国時代に力をつけていた、寺社勢力

当時の寺社勢力は、

- 多くの荘園(米がたくさん採れる巨大な田んぼ)

- 門前町(寺を中心とした都市)

を持っており、また荘園を守るために多くの兵士を雇って武装していました。

このためにお寺の武力が強くなり、「仏の祟り」を盾に幕府や朝廷を脅したりもしていました。これを「強訴」といいます。

このように寺社勢力はどんどん力をつけ、お寺はまるでお城のように大きくなってしまいました。

織田信長はこうした状態を見過ごせないとして、比叡山延暦寺を焼き打ちにしたり、大坂の石山本願寺と長年に渡り敵対してきました。

織田信長とともに、寺社勢力と戦った根来衆

根来衆は、織田信長の時代には織田側につき、先述の石山本願寺に対して、信長とともに戦いました。

信長が亡くなって豊臣vs徳川の時代になると、根来衆は徳川サイドにつき、豊臣に対して戦いました。

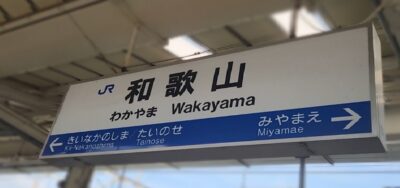

田井ノ瀬駅を過ぎて、和歌山駅へ

田井ノ瀬駅(和歌山県和歌山市)

そして歌詞の通り、

- 田井ノ瀬駅(和歌山県和歌山市)

を過ぎると、和歌山県の県庁所在地である和歌山市の中心駅の一つ、和歌山駅に徐々に近づいてくることになります。

和歌山駅(和歌山県和歌山市)

現代の和歌山駅は二代目

明治時代当初の和歌山駅は、少し西にある、現代の紀和駅でした。

つまり、現代の和歌山駅は二代目ということです。

こちらについては、次回詳しく解説します。

次回は、和歌山市の話題へ

次回は、和歌山市の話題となります!

コメント