中央線鉄道唱歌の歌詞(下諏訪の観光・歴史など)について、初心者の方にも、わかりやすく解説してゆきます!

まずは原文から!

御船祭りに賑はひて

下社の森の木立には

水戸の浪士の物語

さらに読みやすく!

御船祭りに 賑わいて

下社の森の 木立には

水戸の浪士の 物語

さあ、歌ってみよう!

♪おーふねまつりに にぎわいてー

♪しもしゃのもりの こだちにはー

♪みーとのろうしの ものがたりー

甲府駅→竜王駅→韮崎駅→新府駅→日野春駅→小淵沢駅→富士見駅→青柳駅→茅野駅→上諏訪駅→下諏訪駅→岡谷駅(→至・塩尻駅)

※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記

上諏訪駅を出て、やがて下諏訪駅(下諏訪町)へ

諏訪湖などの観光を終えた後は、再び上諏訪駅(長野県諏訪市)を出発して、ほどなくして、

- 下諏訪駅(長野県下諏訪郡下諏訪町)

に到着します。

下諏訪駅(長野県下諏訪郡下諏訪町)

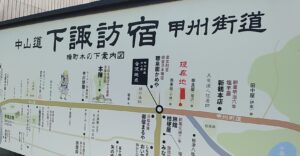

中山道の宿場町・下諏訪宿

下諏訪町には、中山道の宿場町であった下諏訪宿があります。

下諏訪宿(長野県下諏訪郡下諏訪町)

下諏訪宿(長野県下諏訪郡下諏訪町)

下諏訪宿は、

- 甲州街道

- 中山道

それぞれの合流地点でもあります。

言い換えると、逆(京都)側からみれば、下諏訪宿が中山道・甲州街道の分岐点でもある、というわけです。

下諏訪で合流・分岐する「中山道」「甲州街道」とは?

中山道・下諏訪宿(長野県下諏訪郡下諏訪町)

中山道とは、江戸時代に江戸から京都まで、徒歩または馬で約20日間かけて通った道です。

途中で旅人たちが泊まるための町を、宿場町といいます。

下諏訪宿は、そんな中山道・甲州街道の宿場町になります。

中山道は、埼玉県、群馬県、長野県を経て、ここ下諏訪で甲州街道と合流します。

甲州街道は、新宿から山梨県と長野県を通り、ここ下諏訪で合流する道です。

下諏訪の北に存在する、「和田峠」とは?

中山道は、軽井沢の信濃追分から分岐して、和田峠という難所を通ってくるわけです。

和田峠は、昼でも鬱蒼としていて暗く、道が非常に狭くて泥濘んでいたりしていたため、江戸時代の旅人たちを苦しめてきました。

そんな旅人とちにとって、下諏訪宿と諏訪湖の存在は、一休みと癒やしの空間として、大いに盛り上がりました。

しかし、下諏訪宿を出ると今度は塩尻峠という難所を控えているため、これも旅人たちにとっては憂鬱だったことでしょう。

下諏訪宿(長野県下諏訪郡下諏訪町)

中央線が出来る以前の、下諏訪(諏訪湖)までのルート

ちなみに信越本線が出来たばかりのころ(=中央線がまだ出来ていないころ)は、諏訪湖へ行きたければ、以下のようなルートを通っていました。

のように、鉄道で長野県の大屋駅までは鉄道で向かい、そこから徒歩または馬で和田峠を越えて、諏訪湖まで向かっていたのでした。

リスクの多かった、かつての甲州街道でのルート

さらに言うと、上記の信越本線ができるまでは、東京(江戸)から諏訪湖まで行きたければ、本当に甲州街道を通るしかありませんでした。

つまり、諏訪湖で生産された生糸などを江戸に出荷するにも、甲州街道を通って運ぶしかなかったのです。

これでは、

- せっかく作った製品も、大雨で濡れてしまい使い物にならなくなるリスク

- 山賊に襲われて、略奪される(返して欲しくば金よこせ、というやつです)リスク

もありました。

信越本線ができてからは、和田峠・信越本線経由で東京へ

信越本線ができてからは、

- 諏訪地域で生産された生糸は、

- 和田峠を通って運ばれ(ただし山賊に略奪されるリスクもあった)、

- 大屋駅からはさらに、信越本線で(貨物列車で)東京へ運ばれた

ようです。

中央線が出来てからは、東京から鉄道一本で、諏訪湖まで来られるように

中央線ができてからは、東京から鉄道一本で、諏訪湖まで来られるようになりました。

つまり、人々は険しい和田峠を通る必要が無くなったわけです。

これにより、東京からの諏訪湖へのアクセスは一気に向上しました。

上記のことは、鉄道唱歌 北陸編 第24番でも歌われています。詳しくは、以下の記事をご覧ください。

下諏訪の「御船祭り」

下諏訪では、「御船祭り」というお祭りが

- 毎年8月

- その翌年の2月

に、それぞれ行われます。

「御船祭り」は、諏訪大社・下社の、半年ごと(8月と2月)に神様をお船に乗せて移動するというお祭りです。

下諏訪に存在する「下社」における、「春社」「秋社」

諏訪大社には、

- 上社

- 下社

の二つの神社が存在します。◯そのうち、下諏訪には「下社」が存在しています。

その下社にも、

- 「春社」

- 「秋社」

の二社が存在します。

半年ごとに、両社間で神様を移動させるのが「御船祭り」になります。

半年ごとに、二社間で神様を移動させるお祭り

下諏訪の御船祭りでは、

- 8月になると、神様を「秋社」に

- 2月になると、「春社」に

それぞれ神様を移します。

8月は暦の上では「秋」なので、8月に行われるわけですね。

この「船」は、すなわち神様を乗せた船です。

ただし、船だからといって特に「海」や「湖」の上をいくわけではなく、あくまで陸を通るわけです。

同じく陸を行く神輿や山山車にも、(豊作や商売繁盛の)神様が宿るとされています。それと似ていますね。

なぜ半年に一回、神様を移動させるのか?

ではなぜ、下諏訪の「御船祭り」において、半年に1回、神様を秋社~春社の間で移動させるのか。

それは恐らくですが、諏訪地域の「豊作」「商売繁盛」などを願ってのことでしょう。

かつて「御船」に乗って諏訪の下調べをした、タケミナカタ

昔むかし、

- タケミナカタの神様が、諏訪に降り立ったときに、

- 現在では「御船祭り」で使われている船に乗って、

- 諏訪地域はきちんと豊作になっているか、などのチェック(現代でいう「監査」?)を行った

といいます。

つまり、

- 諏訪の民のみなさんが、問題なく食べていけて、

- なおかつ自身が、きちんと国を治めていけるかどうか

についての「下調べ」をしたわけですね。

水戸の天狗党が戦った、下諏訪の北にある和田峠

そして歌詞には

とあります。

下諏訪も関連する、幕末の「天狗党の戦い」

これは幕末の

「天狗党の戦い」

という、水戸浪士がかつて戦ったエピソードと関係してきます。

それは幕末の尊王攘夷運動の時代です。

幕末の尊皇攘夷運動と、水戸学

水戸浪士(水戸の、ちょっと色々あって落ちぶれた武士のこと)たちは「水戸学」といって、かつて本居宣長の研究した「国学」から影響を受けた人々になります。

本居宣長は、三重県松阪市出身の国学者です。

難解な古事記の内容を研究し、わかりやすく解説した「古事記伝」という著作で知られます。

そして、幕末の欧米列強が迫り来る中、「外国勢力を排除して、天皇のを中心とした国を守ろう」という勢力が力をつけてきます。

これが尊王攘夷派です。

しかも「話し合い」などの穏便な手段ではなく、「武力」による過激なやり方で物事を解決しようとする(世の中を変えようとする)勢力になります。

水戸浪士たちは、このときの尊皇攘夷派になります。

天狗党、筑波山にて挙兵

水戸浪士たちは、最初は地元に近い茨城県の筑波山で、京都を目指して挙兵しました。

そして栃木県や群馬県を通って西へ進み、碓氷峠を越えて、中山道のルートに従って、彼らはどんどん西へと進んでゆきます。

和田峠の戦いから、舞台は敦賀に

そして下諏訪のやや北の和田峠において、「水戸の浪士」たちは旧幕府軍と戦うことになりました。

天狗党はここで勝利し、下諏訪からさらに西の琵琶湖へと進んでゆきます。

しかしここで足止めを喰らってしまい、敦賀(福井県敦賀市)の地にゆきます。

そして最期は、リーダーの武田耕雲斎は敦賀で捕まり、処刑されてしまいました。

鉄道唱歌 北陸編 第67番でも、

松の木かげを指さして あれと子供はおしえたり

と歌われていますね。

詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

次回は、岡谷駅(岡谷市)へ

次は、岡谷駅(長野県岡谷市)に止まります!

コメント